Nein, dass Wappen, was ihr mit dem Königreich Sachsen bzw. Land/Freistaat Sachsen aszoziert, ist das Wappen der preußischen Provinz Sachsen: https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Sachsen

Halle war nie Sachsen, sondern immer Preußen!

Alles anzeigenIm Folgenden Beitrag zeige ich nichts Neues. Jedoch sind im Internet kaum Fotos vom Wappensaal des Stadthauses zu finden.

Wappenkunde war nie mein Steckenpferd. Links das sächsische Wappen, rechts das Wappen der Stadt Halle, nicht wahr? Kann dazu jemand etwas ergänzen, z. B. zu den Hämmern und Ähren über dem Sachsenwappen?

Unten der Blick aus einem Fenster des Stadthauses (also des neuen Rathauses) auf den nun unbebauten Standort des ehemaligen Alten Rathauses, das 1948 dummerweise abgerissen wurde. Es gibt einen Verein, in dem ich Mitglied bin, der sich für den Wiederaufbau einsetzt. Heute bildet die Platzkante der Ratshof, 1928 -1930 als Funktionsbau in zweiter Reihe errichtet. Dieses Gebäude, das zu seiner Bauzeit quasi nicht wahrnehmbar war, bietet einen durchaus würdigen Anblick. Dennoch fehlt das Alte Rathaus, städtebaulich und architektonisch. Kulturhistorisch auch, was sich natürlich nie mehr richtig ersetzen lässt.

Rechts im Bild (NewYorker) sieht man eine unscheinbare, aber denkmalgeschützte Fassade der 1960er, die das Jugendstil-Kaufhaus Weiss verkleidet. Innen ist noch die repräsentative Treppe vorhanden. Halles Kaufhäuser sind in geradezu unglaublicher Zahl und Qualität gebaut worden und noch vielfach vorhanden.

Vergleichsbild, rechts das Stadthaus, aus dem obiges Foto geschossen wurde:

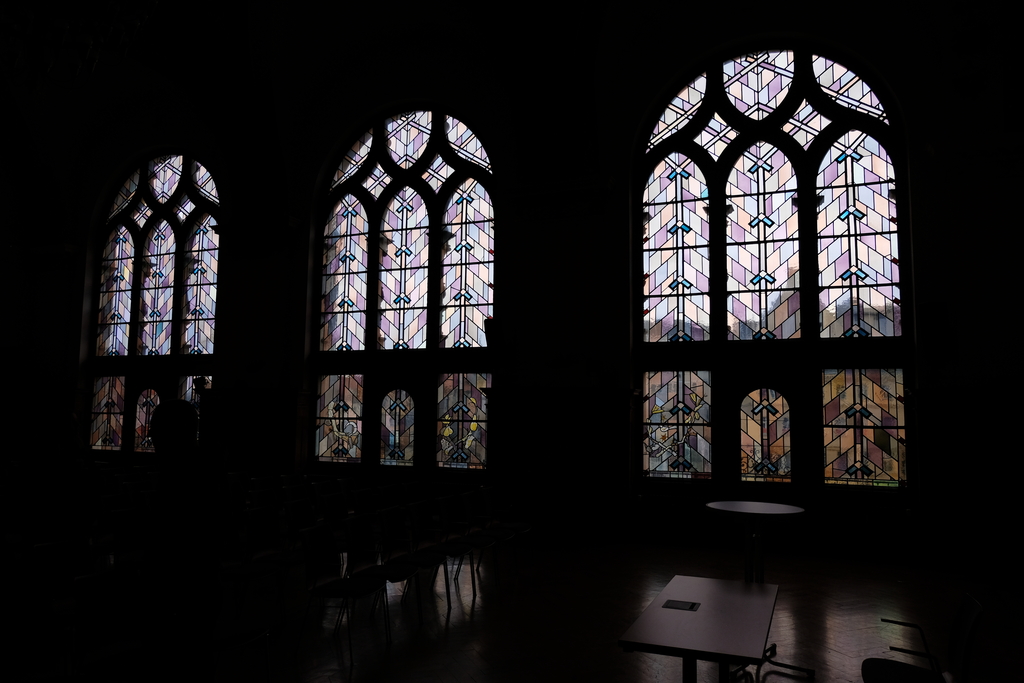

Zurück ins Stadthaus mit Blick in den Großen Ratssaal, wo auch die Stadtratssitzungen stattfinden:

Die Glasfenster sind eine Zutat nach 1945 vom bemerkenswerten Künstler Charles Crodel, welcher durch Richard Riemerschmidt zur Glasmalerei fand und unter anderem dem Umkreis des Bauhauses zuzuordnen ist. Ich finde die Fenster, auch wenn man den stilistischen Unterschied zum Historismus deutlich erkennt, sensibel entworfen.

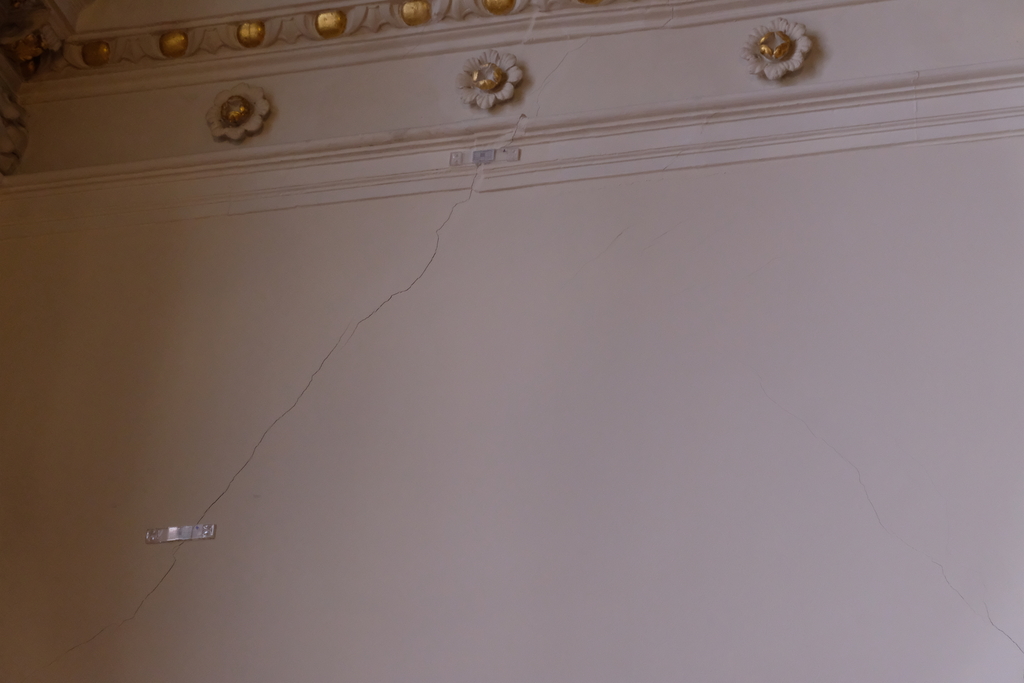

Mitten über den Marktplatz reicht die "Hallesche Störung". Oft wird ja gewitzelt, dass auch die Bewohner eine solche hätten, aber gemeint ist eine geologische Verwerfung. Dabei stoßen zwei tektonische Platten gegeneinander (man kann das sogar durch eine Glasscheibe, das Geoskop, sehen). Dies führte zur Bildung von Solequellen und damit zum Reichtum durch Salzhandel. Allerdings werden auch Risse wie dieser hier der Verwerfung zugerechnet:

Nun ja, ich weiß nicht ob das stimmt und vermute, dass die vielen Straßenbahnen u. ä., was den Marktplatz durchrüttelt, höheren Anteil haben. Jedenfalls ist die Statik akut geschwächt und nach ersten Notsicherungen steht eine grundhafte Sanierung aus.

Zum Schluss noch eine mies geknipste Außenansicht. Zwischen den Bogenfenstern standen einst vier große Figuren, welche Kaiser Karl den Großen, den Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, König Friedrich Wilhelm I. von Preußen und den deutschen Kaiser Wilhelm I darstellten. In der DDR meinte man, dass der sozialistische Staat bedroht wird, wenn diese vier alten Herren auf den Markt schauen, und da noch nicht genug kaputt war, hackte man die Figuren ab.

Der Turmhelm fehlt erst seit vorletztem Jahr. Man musste den Dachreiter abnehmen und im Hof abstellen, Grund sind die genannten statischen Probleme. Hier ein Bild, wie es eigentlich aussehen sollte.

(eigene Bilder)