Mit dem Fokus auf die Baudenkmale und insbesondere Gründerzeithäuser lese ich das SEKo als unmittelbare Fortsetzung und Vollendung des bislang gegangenen Weges. Bis auf kleine Änderungen wie die nun schon mehrfach erwähnten Wächterhäuser (bislang eines) ist alles so wie es schon in den letzten Jahren geplant wurde.

Fachkonzept

05.01 Städtebau und Denkmalpflege

Die Stadt Chemnitz wurde nicht 1165 in der Flussaue gegründet, sondern im dritten Viertel Hälfte des 12. Jh., vermutlich 1165 oder aber erst in den 1170er Jahren, eine Siedlung auf dem hochwasserfreien Rücken um die Johanniskirche. Erst in den Jahrzehnten um 1200 wurde eine zum Reich gehörende Stadt in der Flussaue an der Stelle des heutigen Zentrums angelegt. Doch geschenkt, denn es ändert ja nichts am Konzept. Nach vorne orientieren.

S. 27

Die unmittelbar das urbane Stadtzentrum umgebenden Wohngebiete mit ihren vorwiegend geschlossenen Blockstrukturen … sind zu erhalten bzw. aufzuwerten. In Folge des demografischen Wandels entstandene bzw. entstehende Freiräume in Teilbereichen sind durch Schaffung neuer urbaner Qualitäten auf der Grundlage quartiersbezogener Konzepte zu füllen. Die Perforation der Stadt ist zu vermeiden.

Hmm, wenn die Blockrandstrukturen zu erhalten sind, wie entstehen dann weiterhin neue Freiräume in Teilbereichen? Ich werde den Verdacht nicht los, hier hätte die GGG die Feder geführt mit ihrem oben erwähnten schönen Konzept, Gründerzeithäuser abzubrechen und auf das bereits erschlossene Bauland neue schöne Stadthäuser für ein anderes Klientel zu setzen.

S. 28

Vor dem Hintergrund des vorhandenen Überangebots an Wohnraum in den unterschiedlichen Lagen sind im Rahmen des gesamtstädtischen Umbauprozesses besonders die Bereiche an den Haupteinfallstraßen (Zwickauer Straße, Limbacher Straße, Annaberger Straße, etc.) von einem schrittweisen Rückzug der Wohnbebauung geprägt. Für diese stadtstrukturell bedeutenden Straßenzüge sind unter Einbeziehung der unmittelbar angrenzenden Blockstrukturen mit teilweise innen liegenden gewerblichen Einrichtungen Konzepte zur konsequenten Umnutzung und Umgestaltung zu entwickeln.

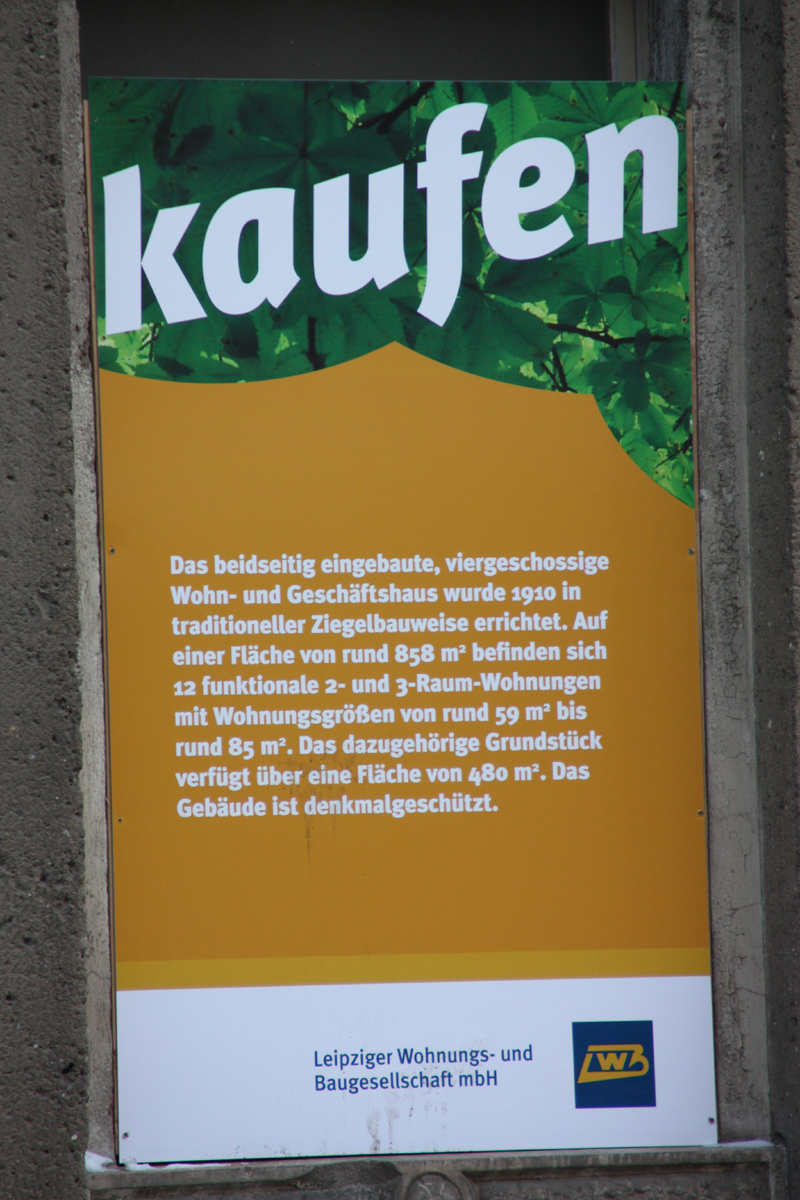

Trotz Anerkennung der Bedeutung der Straßenzüge lese ich das wie Ankündigungen zum Abbruch. In Leipzig gibt es für solche Straßen (Zschochersche Straße, Lützner Straße, Georg-Schwarz-Straße, Georg-Schumann-Straße, Eisenbahnstraße … ) Erhaltungspriorität.

Hier heißt es z.B.: Zudem bestehen innerstädtisch nur geringe Rückbaupotentiale, da der Leerstand sich v.a. auf stadtstrukturell bedeutsame Lagen konzentriert (z.B. an Magistralen). (S. B 1-9)

http://www.leipzig.de/imperia/…o_Teil_B_Fachkonzepte.pdf

B 1-19:

Konsolidierungswürdige Gebiete

Zielkategorie: Erhaltungspriorität, insbesondere an den Magistralen

Ziele und Handlungsbedarf: Vorrangiger oder dringender Steuerungsbedarf zu Erhalt, Sanierung und Revitalisierung der Gebäudebestände, im Einzelfall auch behutsame gestalterisch und funktional verträgliche bauliche Ergänzung;

Stabilisierung oder Etablierung einer urbanen Nutzungsmischung,

konsequente Sicherung gefährdeter Denkmalbestände

Merkmale im Bestand:

Stadtbildprägende Bebauung entlang der Magistralen und herausgehobenen öffentlichen Räume, überwiegend mit hohem Denkmalwert und Bestand an Baudenkmalen, historische Prägung durch urbane Nutzungsmischung.

hoher Handlungsbedarf infolge Sanierungsrückstand, teils Gefährdung der Bausubstanz, hoher Leerstand und Nutzungsdefizite

Förderoptionen:

Vorrangige Förderung für Gebäudeinstandsetzung und Modernisierung, insbesondere für denkmalpflegerischen Aufwand und bei Bedarf Gebäudesicherung …

B 9-4

9.3.2. Räumliche Schwerpunkte und teilräumliche Ziele

- Bestandteil eines weitgehend geschlossenen bzw. wiederherstellbaren, wesentlichen Straßen- oder Platzraumes (Magistralen, Ecksituationen, Lückenschließungen), insbesondere als Bestandteil historischer Erschließungs- und Sichtachsen der historischen Stadtentwicklung

Fachkonzept Denkmalpflege

2. Integrierte Magistralenentwicklung

Für die besonders gefährdeten Bereiche der stark belasteten Verkehrsadern, den Magistralen, mit hohem Anteil an städtebaulicher und denkmalpflegerisch wertvoller Bausubstanz, ist im Gesamtkonzept (und auch im Fachkonzept Wohnen) ein integrierter Ansatz vorgesehen. …

Fünf Seiten zu „Städtebau und Denkmalpflege“ in Chemnitz, auf denen auch noch relativ breit auf Gartendenkmalpflege eingegangen wird, stehen sieben für Leipzig gegenüber, die allerdings wesentlich mehr Gehalt haben und viel konkreter werden. Direkte Steuerungsmaßnahmen wie etwa das Gebäudesicherungsprogramm der Stadt Leipzig oder vertiefte Untersuchungen (Denkmalpflegekonzepte, Denkmalpflegepläne) sind für Chemnitz offenbar nicht vorgesehen.

Besonders spannend ist die letzte Grafik im Kapitel 05.01 – Städtebauliches Entwicklungskonzept – Chemnitz 2020.

Hier sind drei „Konfliktbereiche Stadtumbau / Denkmalschutz“ herausgenommen, die ganz unmittelbar mit den genannten Prioritäten beim Stadtumbau, insbesondere Abbruch und Neubau an den Einfallstraßen, zu tun haben.

1 - Leipziger Straße – der oben bereits diskutierte, noch geschlossene Block (teils mit jüngeren Ergänzungen) Leipziger Straße, Altendorfer Straße, Arthur-Bretschneider-Straße und Glauchauer Straße ( http://maps.live.de/LiveSearch…&dir=0&tilt=-90&alt=-1000 ), bei dem offenbar zumindest die Bebauung an der Leipziger Straße weitestgehend fallen und anders gestaltet werden soll. Bis jetzt konnte mir jedoch leider noch niemand erklären, warum etwa die durchaus vermieteten neuen Häuser an der Ecke Leipziger Straße / Gottfried-Keller-Straße wenige Schritte stadtauswärts oder auch dann hier an der selben Stelle geplanten Neubauten weniger dem Lärm und Dreck einer Einfallstraße ausgesetzt sind als die noch existierenden Gründerzeithäuser und warum diese dann aber vermietbar sein sollen.

2- Bergstraße – die wenigen verbliebenen Häuser auf beiden Seiten der Bergstraße zwischen Matthesstraße/Schloßteichstraße und Mittelstraße. Im weiteren Umfeld dieser Resthäuser sieht man exzellente Beispiele für Stadtumbau nach Chemnitzer Modell, vor allem in Richtung Leipziger Straße, einstige Konkordiastraße und Hartmannstraße, die als Vorbild dienen dürfen für die vorgesehene Gestaltung dieses Bereiches, der durch den Innenstadtring noch zusätzlich aufgewertet werden soll.

http://maps.live.de/LiveSearch…&dir=0&tilt=-90&alt=-1000

3 Südliche Zietenstraße – Block zwischen Zietenstraße, Jakobstraße, Schüffnerstraße und Augustusburger Straße. http://maps.live.de/LiveSearch…&dir=0&tilt=-90&alt=-1000

Hier verstehe ich es bis heute nicht, warum ausgerechnet dieser Block weitgehend abgeräumt werden soll. Er ist sowieso nur noch an der Zietenstraße und den Anschlüssen komplett, aber für den Eingangsbereich zur Zietenstraße von großer städtebaulicher Bedeutung. Wenn ich böse wäre, würde ich vermuten, dass er das große Pech hat, genau gegenüber vom Hauptquartier der GGG zu liegen. Aber ich bin ja nicht böse und lasse es mir erklären, was gegen den Erhalt der unteren Zietenstraße sprechen soll.

05.02 Wohnen

... In den kommenden Jahren (einschließlich 2008) sind insofern noch rund 6.800 weitere Wohnungen zum Rückbau vorgesehen, die zum heutigen Stand noch nicht vollständig und adressgenau untersetzt sind. … Um zu einem stadtweit durchschnittlichen Leerstand von maximal 15 % (inklusive Fluktuationsreserve) zu kommen, besteht über die 21.000 WE hinaus ein Abbruchbedarf bis 2020 von ca. 8.000 bis 16.500 Wohnungen. D.h. der zusätzlich angemeldete Abbruch von 6.000 WE ist nicht ausreichend.

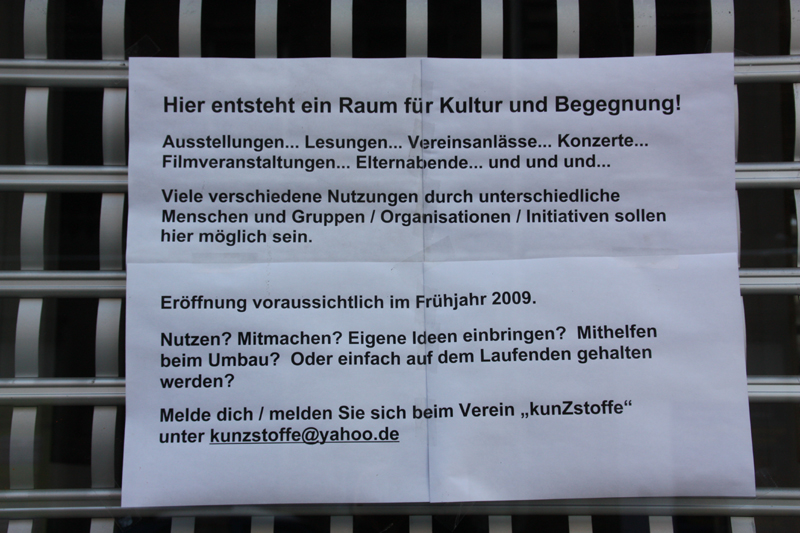

Auch die restlichen Fachkonzepte sind nicht uninteressant, aber führen in dem Forum sicher zu weit weg. Aufgefallen ist mir allerdings bei „Einzelhandel und Nahversorgung“, dass es im Chemnitzer SEKo keine einzige Geschäftsstraße mit kleineren Läden links und rechts gibt, sondern nur A-, B-, C- oder D-Zentren. Auch hier setzt Leipzig mittlerweile schon wieder auf die (Weiter)-Entwicklung bzw. Wiederbelebung von Geschäftsstrassen wie etwa Karl-Liebknecht-Straße, Georg-Schumann-Straße, Könneritzstraße, Karl-Heine-Straße, Zschochersche Straße und anderen mehr.

Von Leipzig lernen heißt siegen lernen!!!

[/URL]

[/URL]