Heute möchte ich eich den Dom in Lund vorstellen, der wohl als der bedeutendste romanische Bau Skandinaviens bezeichnet werden darf. In aller gebotenen Kürze gehe ich auch auf seine Beziehungen zur rheinischen Architekturtradition ein:

Der romanische Dom

Zur Baugeschichte

Erhalten blieb allerdings der seit dem frühen 12. Jahrhundert an Stelle eines Vorgängerbaus errichtete romanische Dom, ein Hauptwerk mittelalterlicher Architektur in ganz Nordeuropa. 1145 ließ Bischof Eskil den Hochaltar weihen. Nach einem Brand 1234 wurde der ursprünglich flach gedeckte Bau mit sechsteiligen Gewölben versehen. Seine heutige Gestalt ist ein Ergebnis der durchgreifenden Restaurierung im 19. Jahrhundert, die durch Karl Georg Brunius und vor allem seinen Nachfolger Helgo Zetterwall umgesetzt wurde. Letzterer ist der bedeutendsten Vertreter des schwedischen Historismus. Die Veränderungen betrafen vor allem die Westtürme, aber auch die Gewölbe wurde erneuert. Ältere Fotografien zeigen das Ausmaß der erfolgten Purifizierung durch Zetterwall.

Der romanische Bau des 12. Jahrhunderts wurde aus Sandstein erbaut, der in Schonen bei Helsingborg und bei Höör gebrochen wurde. Die Baumeister sind mit rheinischen und italienischen Vorbildern vertraut gewesen. Die Quellen nennen als ersten Architekten einen gewissen Donatus. Doch woraus leitet sich diese Provenienz ab? Schauen wir genauer hin.

Die Krypta

Zu den ältesten Teilen des Domes gehört die bereits 1123 geweihte Krypta, die sich als weiträumiger Hallenraum unter Chor und Querhaus erstreckt. Ältere Beispiele einer solchen Raumstruktur finden sich im 11. Jahrhundert am Dom zu Speyer oder an St. Maria im Kapitol in Köln. Insbesondere Speyer mit dem Spiel der Steinfarben und der Gestaltung der Säulen mit attischer Basis und Würfelkapitel darf als direktes Vorbild für Lund gelten.

Gänzlich singulär sind dagegen die figürlichen Darstellungen an zwei der Lunder Kryptensäulen. Die nordische Legende sieht in ihnen den Riesen Finn und seine Frau mit einem der Kinder Gerda oder Sölve. Die Wissenschaft wiederum geht von den alttestamentarischen Figuren Simson und seiner Geliebten Delila aus. Oder hat sich hier doch der Baumeister verewigt? Letzteres wäre für das 12. Jahrhundert gänzlich unüblich.

Die Chorapsis

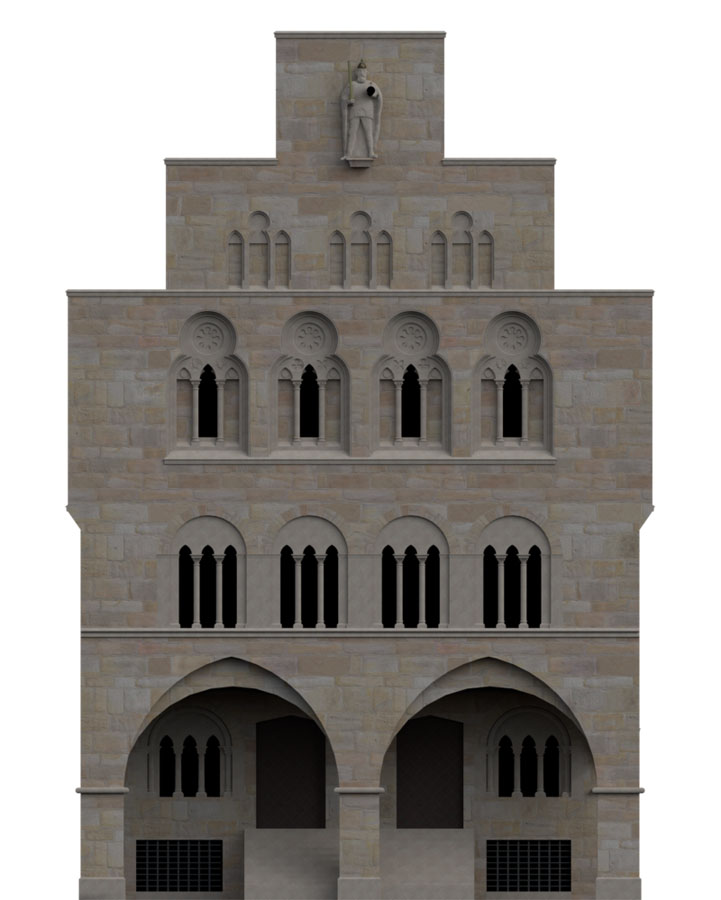

Das Äußere der reich gegliederten Chorapsis ist zumindest in seiner Gestalt eines der am besten erhaltenen Bauteile der Domkirche aus der Erbauungszeit. Wie die außergewöhnliche Krypta demonstriert sie den überregionalen Anspruch des Erzbistums Lund und seiner Domkirche. Über zwei übereinandergestellten Reihen an Blendfeldern bzw. Blendarkaden folgt ein gestufter Rundbogenfries. Darüber befindet sich unter der Traufe eine Zwerggalerie. Die Kapitelle der Halbsäulen und Säulen sowie die zahlreichen Konsolsteine sind besetzt mit antikisierenden Ornamenten und plastischen Darstellungen von Tiergestalten und Fabelwesen.

Die Gestaltung der Apsis geht ebenso auf rheinische Vorbilder zurück. Wieder müssen wir als erstes nach Speyer und den Oberrhein schauen, wo die Zwerggalerie erstmals auftaucht. Die zwei- oder mehrzonige Blendengliederung finden wir dagegen am Mittelrhein an der Ostapsis der Klosterkirche Maria Laach aus dem frühen 12. Jahrhundert. Die Verbindung beider Elemente erfolgte schließlich an Niederrhein und Maas (St. Servatius in Maastricht), vor allem an zahlreichen Kirchen in Köln: Groß St. Martin, St. Aposteln, St. Gereon (Chor). Doch weder diese Bauten noch die 1153 geweihten und ebenso gestalteten Ostteile des Bonner Münsters sind älter als der Dom in Lund und können somit auch nicht als unmittelbares Vorbild in Betracht gezogen werden.

Die Portale

In eine andere Richtung deuten die beiden Seitenschiffsportale mit ihrem plastischen Bauschmuck an Archivolten, Kapitellen und Tympanon, der wiederum aus floralen Elementen wie Ranken und Akanthusblättern sowie Fabelwesen besteht. Das Nordportal setzt sich von seinem südlichen Pendant durch einen ädikulaartigen Vorbau mit einem freistehenden Säulenpaar ab.

Konstruktion und Ornamentik verweisen in die oberitalienische Romanik. Die Kunstwissenschaften nennen dabei unterschiedlichste Quellen, aber vor allem scheint die lombardische Architektur für die Lunder Bauplastik eine wichtige Rolle gespielt zu haben.

Kircheninneres

Das Kircheninnere ist geprägt von der Einwölbung der Kirche nach dem Brand von 1234. Der Raum präsentiert sich als typische kreuzförmige Basilika mit Querhaus. Der Chorraum ist ebenso wie die Transeptarme aufgrund der darunter befindlichen Krypta stark erhöht.

Geradezu überschwänglich für einen nordischen Bau jener Zeit zeigt sich der bauplastische Schmuck des 12. Jahrhunderts, der den Außenbau nochmals übertrumpft. Er lässt sich ebenfalls mit den italienischen Einflüssen in Lund erklären. In den Seitenschiffen finden sich in ihrer Variation und plastischen Ausführung außerordentlich kunstvolle Kapitelle. Fabelwesen, tierische Gestalten, Akanthus und Ranken dominieren hierbei die Motivik.

Eine weitere Steigerung erfährt die Bauplastik in den Querhausarmen. Die dortigen östlichen Kapellenöffnungen werden gerahmt von ädikulaaratigen Konstruktionen, wie wir sie bereits am Nordportal gesehen haben. Besonders reich gestaltet ist die Situation im nördlichen Querhausarm: Die dabei geschaffenen korinthischen Kapitelle sowie die Ornament- und Rankenbänder der Archivolten sind von exzellenter Qualität.

Fast wie ein Fremdkörper wirken dagegen die im Bogenfeld über der Kapellenöffnung eingelassenen Skulpturen zweier Löwen und eines Seraphen. Sie korrespondieren mit ähnlichen Figuren, die an einer Nischenarchitektur an der Westwand des gleichen Querhausarmes Platz fanden. Hier sind es eine Seraphimgestalt und ein Engel, die auf Löwen stehen. Die Skulpturen lassen die Vermutung zu, dass sie ursprünglich in einem anderen liturgischen Kontext an einem anderen Ort im Dom Verwendung fanden.

Würdigung

Die Domkirche in Lund ist zweifelsfrei ein Unikat in der mittelalterlichen Architektur Nordeuropas. Ihre Ausgestaltung auf höchstem europäischem Niveau mit Anklängen an die rheinische und oberitalienische Kunst ist auf die herausragende religionsgeschichtliche Bedeutung Lunds als Erzbistum für ganz Skandinavien zurückzuführen. Entsprechend wirkte Lund auf die nachfolgende romanische Architektur im näheren Umfeld in Schonen, aber auch auf Dombauten wie in Viborg oder Ribe.

Mehr: https://www.zeilenabstand.net/…bistum-lund-und-sein-dom/

Luftaufnahme des Domes zu Lund

Mittelschiff mit Blick zum Chor

Hauptapsis des Chores

Die Hallenkrypta unter Chor und Querhaus

Säule in der Krypta mit der Darstellung des Simson (?)

Portal am nördlichen Seitenschiff

Nische im Querhaus

Ädikula im Querhaus