Hier noch eine weitere Visualisierung aus Fußgängerperspektive:

Bildrechte:: Stadt Halle (Saale), GP Papenburg (ist ja fast dasselbe)

Hier noch eine weitere Visualisierung aus Fußgängerperspektive:

Bildrechte:: Stadt Halle (Saale), GP Papenburg (ist ja fast dasselbe)

Die Löwitz-Post berichtet, dass das zentrale Baufeld 5 als erstes Wohnbaufeld verkauft wurde (für 179 Wohnungen, davon 70 mietpreisgedämpft). Errichtet werden sollen die Gebäude in Systembauweise, was nichts schlechtes sein muss. Viele Neubauten sehen ja auch ohne Modulbauweise nach Wohnschließfächern aus. Man möchte noch dieses Jahr mit dem Bau beginnen, ein Antrag ist noch nicht eingereicht.

https://loewitz.de/de/aktuelles/baufeld-5-verkauft

400 m² Gewerbefläche sind laut LVZ auch geplant, leider auch eine Tiefgarage mit 62 Stellplätzen. Allerdings wird das Quartier dennoch relativ autobefreit.

Dieses Jahr könnte auch von anderen Stellen des Quartiers einiges zu berichten sein:

Die Straße Am alten Zollamt (oberhalb der Kurt-Schumacher-Straße) bekommt ihr historisches Pflaster zurück. Im LVZ-Artikel ist bereits ein Foto davon und auch ein Blick auf betonierte Bänke zu sehen.

Arrival soll auch schon dieses Jahr in den Bau gehen. Neu war mir, dass Klinker, die teilweise aus Recyclingmaterial hergestellt wurden, verbaut werden sollen. Aber wohl (leider) keine gebrauchten Klinker, sondern Neuware.

Auch die Kreuzung zur Berliner Straße könnte bereits Ende diesen Jahres entstehen.

Zum Hochhaus gibt es nichts Neues. Die angekündigte Ausstellung hat ja auch nie stattgefunden. Gut möglich, dass dort am Ende doch noch ein ganz anderer Entwurf verwirklicht wird.

Der 26iger Ring, den unsere Vorfahren ziemlich logisch entwickelt haben, läuft nun mal nicht über die Carolabrücke und St. Petersburger Str. , da hat die Nachkriegsplanung ziemlich viel Chaos angerichtet.

Wobei sogar in den Planungen der 70er-Jahre diese Verbindung über die Carolabrücke nicht als einer der großen Hauptverkehrswege eingezeichnet war, sondern nur als eine wichtige Verbindung unter anderen.

Radlaus Die Alternative wäre ein "shared space" von Tram und KfZ, verstehe ich das richtig? Im Hinblick auf die dann doch noch erheblichen Verkehrsmengen in der Innenstadt, die Pünktlichkeit des Nahverkehrs usw. ist ein eigener Gleiskörper doch auch unabhängig von Förderungen mehr als naheliegend. Eine Brücke mit Tram mit Mittellage, links und rechts davon je eine KfZ-Spur, je eine Radspur und je eine Gehwegspur könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre deutlich weniger breit als bisher.

Ich habe das Ensemble noch nicht live gesehen, nur im Bau. Insgesamt macht alles einen sehr guten Eindruck auf mich. Aber ich finde, dass die asymmetrisch verteilten Balkonöffnungen der Fassadenwirkung nicht gut tun. Dadurch wirkt es sehr unruhig, beinahe wie nicht fertig gebaut oder wie ein Haus mit eingeschmissenen Scheiben. Eine strukturiertere Anmutung hätte auch den Schrägen, welche die Zusammengehörigkeit der Türme zeigen, mehr Präsenz eingeräumt. Wie seht ihr das?

Prioritäten sind halt verschieden.

Das sehe ich ja ein, aber dies hier ist halt ein Architekturforum und somit Sammelbecken für Architekturbegeisterte, zumindest würde ich das so auffassen. Entsprechend ziehe ich meine Schlüsse, wenn schon hier im Forum ziemlich leidenschaftslos über Architektur diskutiert wird, wenn überhaupt, im Vergleich zu anderen, nur benachbarten Themen.

MiaSanMia Ich stimme dir in allen Aussagen zu. Dennoch möchte ich eine Dresdner Besonderheit ergänzen: dort hat der größte Verein für Baukultur, die Gesellschaft Historischer Neumarkt e. V. ein Vorschlagsrecht für eines der Mitglieder der Gestaltungskommission. Prof. Jörg Sulzer, den sie für die neu gegründete Kommission ins Rennen schickte, wurde gleich mal zu deren Vorsitzenden gewählt. Als Nachfolger hat der Verein Prof. Christoph Mäckler nominiert.

Ich würde behaupten, die Dresdner Baukultur hat sich in den letzten Jahren in ganz minimalen Nuancen verbessert, aber das trifft auch - und deutlich stärker - auf Leipzig zu und ist hoffentlich eine allgemeine Tendenz.

In Leipzig ist auch die Politik im Gestaltungsforum vertreten, m. E. aber ohne Stimmrecht. Für die SPD macht das der von mir sehr geschätzte Marius Wittwer, der als junger Stadtführer sein Leipzig sehr liebt. Jemand wie Prof. Andreas Garkisch, der sich darüber in Rage schimpfen kann, dass er in der Münchner Innenstadt dazu verpflichtet wird, mit Schrägdach zu planen, und der an der Bauhaus-Uni Weimar lauter kleine Flachdach-Garkische heranzüchtet, lässt mich sehr frösteln, wenn ich daran denke, dass er nach Leipzig reist, um hier im Gestaltungsforum Ratschläge zu erteilen. Der Architekturbetrieb scheint mir in seinen Grundfesten morsch, da gerät eine Reformation der Strukturen schnell an Grenzen.

Dennoch halte ich Öffentlichkeit für sehr wichtig, kann sie doch das Interesse an und das Wissen um solche meist intransparenten Entscheidungswege fördern und die Banalität der angelegten Kriterien offenlegen. Daraus kann dann auch Motivation zur Kritik und Demokratisierung erwachsen.

Allerdings scheint mir selbst hier im Leipzig-DAF das Interesse an Bahngleisen und Radwegbreiten deutlich ausgeprägter als an Architekturgestaltung. Wenn das hier schon so ist, was darf man dann vom Durchschnitt der Gesellschaft erwarten?

Ja, im Artikel wurde nach meinem Verständnis aus einer der Veranstaltungen im Netzwerk Baukultur berichtet, über deren letzte wir hier schon abgelästert hatten. "Baukulturelle Offensive" der LWB, die "in Kürze" starten soll... das klingt ja beinahe nach einer Zeitenwende. ![]()

Nebenbei wurde erwähnt, dass es für die Windmühlenstraße einen städtebaulichen Wettbewerb geben soll, Quarterback dort also vorerst keine verhunzenden Riegel-Klotz-Kreationen hinsetzt (und damit auch keinen zusätzlichen Wohnraum). Es könnte alles so einfach sein, wenn Baukultur selbstverständlich wäre und nicht herbeireguliert werden müsste.

Noch ist er nicht endgültig berufen, aber es wäre eine sensationelle Düpierung, wenn er nicht bestätigt würde. So etwas wird ja vorab abgesprochen.

Ich habe mich auch gefragt, wieso die Wahl gerade auf ihn gefallen ist. Bisher schien er ja eher als Spezialist unterwegs gewesen zu sein, während für den Posten ein Generalist nötig ist. Mein wohlwollender erster Eindruck basiert neben meinem grundsätzlich positiven Menschenbild auf der sensiblen, zurückhaltenden Art seines Vortrags (und dass er selbst mal Künstler werden wollte). Nunja, allerdings muss man sich als Generaldirektor auch bei weniger feingeistigen Menschen durchsetzen können. Andererseits haben sich die SKD unter Marion Ackermann für meinen Geschmack manchmal zu oft durchgesetzt. 😁

Während im Stadtbild-Forum neue Fotos der Schlosskapelle gezeigt werden und die Hiobsbotschaft verbreitet wird, dass die Visualisierung auf dem Bauschild offenbar ernst gemeint ist (Altarbereich ohne Altar, Sängerempore ohne Säulen, Wiederkehr der Orgel unklar usw. usf.) ....

https://www.stadtbild-deutschl…&postID=450417#post450417

... wird berichtet, dass Dr. Bernd Ebert - bisher für holländische und deutsche Barockmalerei an der Alten Pinakothek München zuständig - neuer Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden werden soll.

https://www.mdr.de/nachrichten…mann-kultur-news-100.html

Mein erster Eindruck ist positiv, aber ich weiß nichts über ihn und nichts darüber, wie er sein bisheriges Haus geführt hat. Für die Zielgerade bei der baulichen Wiederherstellung des Residenzschlosses, aber auch dem Zwinger, kann seine Direktion sehr wichtig sein.

Einen kleinen Eindruck von ihm kann man in folgendem Audiocast erhalten:

Wie groß sein Einfluss auf o. g. Entscheidungen in Dresden (noch) sein kann, kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe das Beste. Ein Raum, der Heinrich Schütz gut genug war, sollte auch uns recht sein. Multifunktionale Räume dieser Größe, säulenfrei und ohne Altar, gibt es in Dresden dutzende. Eine Schütz-Kapelle gibt es jedoch weltweit nur einmal. Für Aufführungen im Geiste der Schütz-Zeit ist dieser Raum einzigartig.

Ein zweckmäßiger, von Geschichte bereinigter Raum wird weder dem Residenzschloss insgesamt, noch der musikgeschichtlichen Bedeutung und künftigen Nutzung, noch dem in den letzten Jahrzehnten in der Kapelle Geleisteten gerecht.

erbärmliche bzw lächerliche Klötzchenschieberei

Na da sind wir uns ja einig. Dass es keine aktuellen Planungen sind, ist schon klar, aber es ist eben immer noch online, das ist auch eine Aussage. Es sind ja nun einmal seit vielen Jahren immer die gleichen Leute bzw. Netzwerke und stadtplanerisches Umdenken kann ich bisher nicht erkennen, außer dass man sich jetzt auf Grün fixiert. Aber Bäume pflanzen und Blühwiesen streuen ist noch keine Stadtplanung.

Die studentischen Entwürfe sind jetzt auch nicht berauschend. Die Entwürfe sind so uninspiriert, dass ich gar keine Lust verspüre, mich damit argumentativ auseinanderzusetzen. Auch der von dir favorisierte Entwurf ist mir noch viel zu zerfasert, leer, die einzelnen Bestandteile kaum vernetzt.

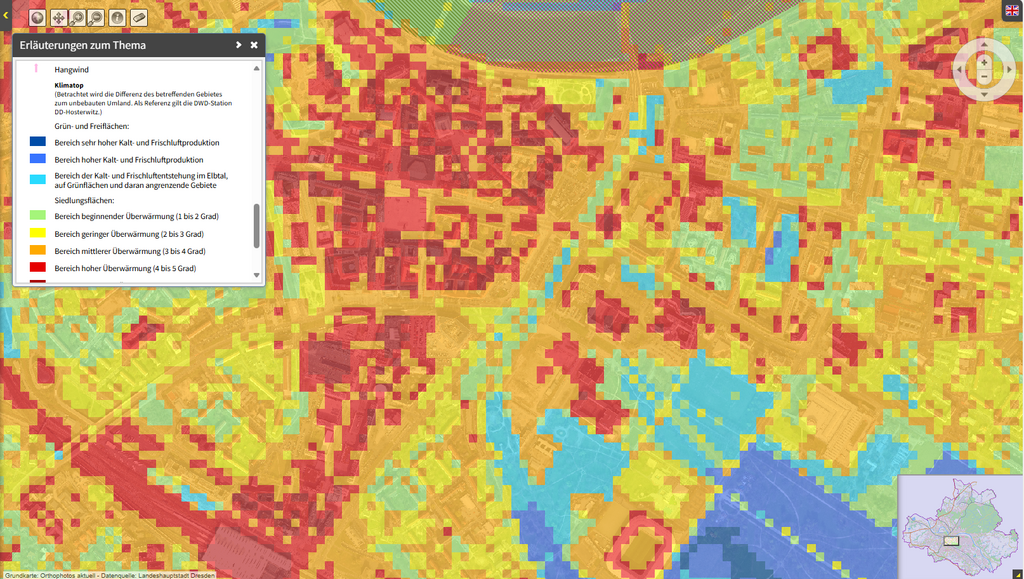

Wenn man sich die Klimafunktionskarte im Themenstadtplan mal anschaut, ist die Klimafunktion der riesigen Flächen rund um die St. Petersburger aktuell noch nicht der große Bringer. Nur ganz kleine Bereiche (blau) sorgen für Kaltluft, der Rest ist überwärmt. Hier würden qualifiziertere Flächen, Ost-West-Verbindungen (z. B. Wiederherstellung Lingnerallee, Begrünungskonzept Grunaer Straße) wahrscheinlich mehr bringen. Klima ist aber ein komplexes Thema, das müsste wirklich von Expert/innen beleuchtet werden.

Die Chance in der Pirnaischen Vorstadt komplett „aufzuräumen“ wird meiner Meinung nach nicht gerade durch Initiativen im Amt für Stadtplanung und Mobilität geführt (oder wir bekommen davon nichts mit?).

In der Haushalts-Vorlage ist ein Budget für einen Ideenwettbewerb vorgesehen, der schon Ende 2025, Anfang 2026 stattfinden könnte. Allerdings ist es angesichts der äußerst knappen Haushaltslage nicht unwahrscheinlich, dass der Stadtrat hier den Rotstift ansetzt. Wer mag, kann einen Stadtrat/Stadträtin seiner Wahl nett darüber informieren, dass dieses Thema wichtig ist.

Weil's nichts kostet, hat man ja schon mal die Studierenden der TU machen lassen. Die Ergebnisse der fortgeschritteneren Semester werden im Frühling im ZfBK zu sehen sein und auch zur Diskussion stehen.

Wer kennt eigentlich Matthias Lerm?

Gut kenne ich ihn nicht, aber der Typ ist super. Vollgestopft mit Wissen, Einfühlungsgabe, Sinn für Ästhetik, Begeisterung und mit einer großen Portion kreativer Unkonventionalität. Das alles sind nicht unbedingt Eigenschaften, die seinen Job im Stadtplanungsamt einfacher machen dürften. Dazu kommt, dass er dort von Leuten umgeben ist, die weder aus den Fehlern der 1960er und 70er, noch aus denen der letzten Jahre lernen wollen. Das ist keine leichtfertige Schuldzuweisung, das ist wirklich so.

Die Computer-Basteleien zur südlichen Pirnaischen Vorstadt, die das Stadtplanungsamt stolz auf der Website zeigt, sprechen Bände: planlos hingeworfene Solitäre, Kappung historischer Wegebeziehungen, übergroße Toträume, in der Visualisierung völlig weltfremd mit zahlreichen Passanten bestückt. Wirklich eine gespenstische Szenerie:

Visualisierung Stadtplanungsamt Dresden

Die "offenen Stadtlandschaften" der 1960er folgten immerhin einem stadtplanerischen Konzept mit einem gewissen gestalterischen Anspruch. Was davon nach der Reanimation übrigbleibt, kann man nur noch als zombiehaft bezeichnen.

Hier kommt es auf wache, interessierte Menschen an, gute politische Vorgaben für den Ideenwettbewerb durchzusetzen. Einen weiteren Fehltritt, wie rund um die Altstadt zahlreich zu besichtigen, darf es nicht geben. Und den wird es geben, wenn wieder die gleichen Leute ran dürfen.

Tja, mehr als Bildinterpretation kann ich auch nicht anbieten. Ich würde stark davon ausgehen, dass das Konzept jenem beim Radisson nebenan ähnelt. Vorn an der Straße der Hotelriegel und quer dazu, zum Fluss hin, die beiden Gebäudeflügel für Longstay-Bewohner. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt genehmigungsfähig wäre, zur Straße hin so einen "Ehrenhof" zu bauen, mit einer Mauer wie bei einer Botschaft. ![]() Die Mauer ergibt sich aus der Abschüssigkeit des Geländes zum Fluss hin, auch das ist beim Radisson ähnlich. Immerhin etwas Ortskenntnis scheint also vorhanden zu sein.

Die Mauer ergibt sich aus der Abschüssigkeit des Geländes zum Fluss hin, auch das ist beim Radisson ähnlich. Immerhin etwas Ortskenntnis scheint also vorhanden zu sein.

Aber die Visualisierung ist erkennbar rudimentär, die gephotoshopte Umgebung hat mit Leipzig so wenig zu tun wie der austauschbare Entwurf. Bleibt zu hoffen, dass es sich dabei um eine hastig erstellte Baumassenstudie handelt. Gerade als einfassende Bebauung zum kleinen Stadtplatz Berliner/Erich-Weinert-Straße, der demnächst ja aufgewertet werden soll, wäre ein Betonburgen-Fehltritt besonders schmerzhaft.

Berliner Str. 44 - Google Maps

Abgeholzt und beräumt wurde das Grundstück schon vor ein paar Monaten, ich hatte berichtet.

Auwei, die Visualisierung sieht ja eher nach Ostblock als nach Candlelight aus.

Hier mal eingebunden:

Quelle wie oben: https://www.hogapage.de/nachri…3%BCr-leipzig-in-planung/

Die Formulierung hat mich auch stutzig gemacht, "man muss sich nochmal Gedanken machen bzw. das läuft ja auch [...] die Bäume, von denen es ja nun nicht so viele auf dem Neumarkt gibt". Auf dem Neumarkt gibt es dank Grünem Gewandhaus - das heißt: dank GHND - mehr für die Dauer vorgesehene Bäume (28) als auf dem Wiener Platz (24), Postplatz (22) oder Altmarkt (20). Zumal die Bäume auf dem Neumarkt ein zusammenhängendes Blätterdach bilden und damit Schatten und Verdunstungskühle für Verweilende bieten, was ansonsten nur die sieben Platanen vor dem SAP-Fresswürfel auf dem Postplatz schaffen.

Es gibt wahrlich genug Flächen, auf denen sich die Vorkämpfer für mehr Stadtgrün austoben können. Es ist auch überhaupt kein Hexenwerk, in der Innenstadt passenden Ort zu finden, ohne dass man sich sinnloserweise auf den Neumarkt stürzen muss. Zumal die 16 Jahre alten Stieleichen extra so eingepflanzt wurden, dass sie sich problemlos umsetzen lassen, es war ja immer klar, dass sich dort das Baufeld für "Hotel Stadt Rom" befindet.

Bäume in der Stadt | Landeshauptstadt Dresden

Im Zwingerpark hingegen ist es kein Problem, große alte Bäume zum Abschuss freizugeben. Da könnte man ja auch mal vertiefter überlegen, stattdessen am Ort des einstigen Bellevue zu bauen, mit den Fassaden des Bellevue, damit es sich ins historische Ensemble einfügt. Mir würden so viele Themen einfallen, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken und zu planen, stattdessen wird jetzt bis August und mit sechs Jahren Vorlauf herumgetüftelt, wohin man zum Umpflanzen gedachte Bäume umpflanzt.

Auch am Postplatz stehen solche provisorischen Bäume "auf den freigehaltenen Baufeldern, links und rechts vom Schauspielhaus". Ich bin gespannt, ob man dort auch so einen Hermann abziehen wird, wenn es irgendwann darum geht, dort einen Betonkarton hochzuziehen. Dort wird dann bestimmt schnell und geräuschlos umgepflanzt oder sogar abgesägt.

Ich nehme an, dass du die Ratssitzung meinst, wo mitgehört wurde. Ich werde mir den Stream wohl heute später anschauen.

Hier der entsprechende Ausschnitt zum Hotel Stadt Rom:

Vom Termin, den Kühn am Ende so süffisant anspricht, wusste übrigens niemand von uns etwas. Mitunter setzt die Stadt solche Termine sehr kurzfristig an und kommuniziert sie auch nicht.

In Mockau soll laut dieser Quelle 2027 begonnen werden:

Es gibt neue Visualisierungen für das Papenburg-Hotel am Riebeckplatz - und noch einmal einen ganz anderen Entwurf.

Im Text ist von "voraussichtlich" die Rede.

https://hallespektrum.de/aktue…-positive-impulse/469563/

(c) für beides: Stadt Halle (Saale) GP Papenburg

Das ist keiner der Wettbewerbsentwürfe, jedoch nach meinem Dafürhalten der beste. Ja, das Fassadenraster ist recht monoton, aber die großzügigen Erdgeschoss- und Dachgeschosszonen, die Rundungen und die profilierten Vertikalen verleihen den Fassaden Leichtigkeit. Wenn irgendetwas davon wegfiele, also stärkere Gedrungenheit, keine gebogenen Glasscheiben oder keine Profilierung, würde die Banalität Oberhand gewinnen.

Vor allem aber den Schwenk von einem gewaltigen Sockel hin zur Anmutung zweier Türme halte ich für sehr gelungen. Dadurch wirkt der eigentliche Turm nicht mehr so stummelig wie zuvor. Es ist ein ganz ähnlicher Trick wie beim Covivio-Hochhaus am Alexanderplatz in Berlin, wo ein unförmig proportionierter Turm durch eine mittige Furche zweigeteilt wurde und damit schlanker wirkt.

Wie die Wirkung des Glases dargestellt wird, ist natürlich mal wieder Quatsch. Solche Visualisierungstricks gehören unterbunden.

Die unter Ermisch zerkloppten Originale hat man ja untertage gefunden und sie in Gruppen A bis C eingeteilt, wobei B+C wieder eingebaut wurden.

"Wieder eingebaut" klingt nett. Ich habe es so verstanden, dass sie nun wieder im Zwingerhof vergraben wurden. Diese Kategorien wurden für Fragmente vergeben, die amorph und nicht zuzuordnen waren. Das Vorgehen finde ich dennoch befremdlich, spätere Methoden könnten auch daraus Erkenntnisse gewinnen. Andererseits lagert es unter der Erde ja auch irgendwie sicher.