Aha. Dabei ist ausgerechnet das erwähnte Gebäude durchaus von einer nicht abzusprechenden Qualität, von klinkerförmigem Eiter ist mir bislang auch noch nichts bekannt gewesen...

Beiträge von antonstädter

-

-

^Darf man nachfragen, worauf sich diese Frage bezieht und in welchem Zusammenhang hierzu die gezeigte Bildgrafik steht?

-

Herzlichen Dank, wird gleich probiert!

-

Das zerstörte Dresden in Farbe

Bezugnehmend auf einen Beitrag im MDR gestern abend:

Der Hamburger Eisenbahnfotograf Walter Hollnagel hat wohl einzigartige Farbforgrafien des zerstörten Dresden unmittelbar nach der Zerstörung aufgenommen.

Die Bilder entstammen der Bildergalerie der Eisenbahnstiftung Joachim Schmidt und sind wohl schon länger einsehbar, waren mir aber ebenso bislang unbekannt.

Die Farbaufnahmen sind deswegen besonders eindringlich, da bislang weitgehend angenommen wurde, solche würden nicht existieren. Sie fügen dem Geschehenen eine Unmittelbarkeit und Lebendigkeit hinzu, die den zahllosen bekannten Schwarzweiß-Aufnahmen fehlt und einen frösteln lässt.

---

Bitte hier schauen:

https://eisenbahnstiftung.de/bildergalerie

Suchbegriff "Dresden im Krieg"

---

Besonders eindrucksvoll finde ich die Aufnahmen 5, 6 und 7, aus verschiedenen Gründen:

Auf der (5) die Körnerstraße/Ecke Palaisgäßchen neben dem Japanischen Palais. Beide Straßenzüge wurden durch das Hotel Bellevue überbaut, der Standort des Fotografen wäre heute auf dem Vorplatz des Hotels.

Die (6) zeigt die Fritz-Reuter-Straße einen Steinwurf hinüber in die Leipziger Vorstadt von meiner Wohnstatt entfernt mit dem völlig zerstörten Eckhaus an der Johann-Meyer-Straße, das allerdings in vereinfachter Form wiederaufgebaut wurde. Ich hatte die einfache Fassadengestaltung bislang auf eine DDR- oder fehlgelaufene Nachwendesanierung geschoben... Gegenüber die Reste des Kopfbaus am Bischofsplatz, dessen Nachfolger Jahrzenhnte nach der Trümmerberäumung gerade errichtet wird.

Den absoluten Höhepunkt aber stellt die (7) mit dem noch brennenden Japanischen Palais dar.

Auch die Farbbilder aus dem Zwinger sind sehr eindrücklich, zeigen sie doch die Rauchschwaden der noch immer brennenden Stadt im Hintergrund. Die Bilder müssen also wirklich unmittelbar nach den Angriffen, wohl MItte Februar, entstanden sein.

-

La flèche

Wer sich noch einmal zu dem pulverisierten Dachstuhl und den Dachreiter Viollet-le-Ducs etwas näher informieren will: Die offizielle Webseite von Notre-Dame de Paris bietet (noch) entsprechende lesenswerte Artikel.

Für die nicht der französischen Sprache mächtigen Interessierten vielleicht folgende inhaltliche Kurzfassung:

La forêt, der Wald, wurde umgangssprachlich die mächtige hölzerne Dachkonstruktion des Haupt- und Querschiffs genannt. Original aus dem 13. Jahrhundert stammten dabei die Konstruktionen über dem Chor und dem Mittelschiff. Der Dachstuhl des Querschiffs wurde unter Viollet-le-Duc MItte des 19. Jahrhunderts erneuert.

http://www.notredamedeparis.fr…rchitecture/la-charpente/

Auf dem Dachstuhl lag die bleierne Dacheindeckung aus 1326 Bleiplatten von 5 Millimetern Dicke, insgesamt von einem Gewicht von 210 Tonnen. Da sich das Blei wohl kaum in Luft aufgelöst haben dürfte, wird die Entfernung der Bleischmelze sicher eine der schwierigeren Aufgaben des Wiederaufbaus werden.

Die flèche aus dem 19. Jahrhundert stützte sich nicht auf "la forêt", sondern wurde auf einer oktogonalen Plattform errichtet, die wiederum auf den Vierungspfeilern aufsaß. Eine Erklärung für die dortigen Gewölbeschäden? Interessant dürften auch noch die im Artikel angegebenen Basisdaten des verlorenen Türmchens sein, das in der Realität die beiden nie fertiggestellten beffrois der Westfassade deutlich überragte:

500 Tonnen Holz

250 Tonnen Blei

93 Meter Höhehttp://www.notredamedeparis.fr…e/architecture/la-fleche/

Nach Aussagen des Premierminsters Eduard Philippe ist ein Architektenwettbewerb zur Wiederherstellung geplant, der insbesondere den Dachreiter betrifft. Es ist also nicht auszuschließen, dass hierfür eine "zeitgenössische" Lösung gewählt wird. In meinen Augen eine eher besorgniserregende Vorstellung...

Der Verlust ist also allein der Dachlandschaft wegen nicht zu beschreiben, auch wenn die eigentliche Struktur der Kathedrale in Anbetracht der Umstände recht gut davongekommen zu sein scheint.

Mit etwas Abstand kann man die Dinge nun etwas besser einordnen. Mich persönlich hat die Katastrophe sehr getroffen, verbinde ich mit Notre-Dame de Paris doch eine ganze Menge persönlicher Erinnerungen und habe die Kirche viele Male besucht, auch als man für eine Besichtigung noch nicht Schlange stehen musste. Ich teile daher die überschäumenden Gefühle der meisten Franzosen, auch wenn hierzulande eher die typisch teutonisch-nüchterne Einstellung "Es ist ja nur eine Kirche" oder "Die sollen sich nicht so haben" oder "Das passt dem Macron ja sehr gut ins Kalkül" vorzuherrschen scheint.

Es gibt in ganz Deutschland jedoch nicht ein einziges Bauwerk, dessen emotionale Bedeutung auch nur annähernd an das heranreicht, was Notre-Dame für die Pariser und für alle Franzosen bedeutet.

Fluctuat nec mergitur !

-

Es ist ja nicht irgendeine Kirche, sondern das historische, kulturelle, literarische Herz der Stadt Paris, wenn nicht ganz Frankreichs. Wenn der Eiffelturm zusammenfallen würde wäre das nicht halb so dramatisch wie diese Katastrophe.

Es scheint zumindest so, als ob ein Großteil der Gewölbe standgehalten hätte, ebenso wie alle Außenmauern. Man wird sehen, wie die Innenausstattung insgesamt davongekommen ist. Die wichtigsten Kunstschätze wurden wohl geborgen. Bislang gibt es aber zum Beispiel noch keinerlei Aussagen zum Zustand der historischen Glasfenster, insbesondere der drei Fensterrosetten im Querschiff und am Westwerk. Zumindest die im Querschiff dürften wohl verloren sein.

Ohne den Einsatz der Feuerwehrleute wären die Schäden mit Sicherheit noch erheblich gravierender gewesen, so wurde stundenlang um den nördlichen Turm (beffroi nord) gekämpft, der ebenfalls Feuer gefangen hatte. Wäre es zu einem Zusammenbruch des hölzernen Glockenstuhls und des Absturzes der Glocken gekommen, wäre der Einsturz wohl nicht vermeidbar gewesen.

Und dennoch steht die Aussage von Emmanuel Macron aus dieser Nacht:

« Cette cathédrale, nous la rebâtirons! »

Der Wiederaufbau wird schnell vonstatten gehen, dessen darf man sich angesichts der Bedeutung des Bauwerks wohl sicher sein. Äußerlich wird ziemlich schnell nichts mehr an die Katastrophe erinnern.

Der kulturhistorische Verlust wird dennoch immens bleiben, besonders den Dachstuhl aus dem 13. Jahrhundert kann nichts ersetzen. Bei franceinfo äußerte ein Architekt der Monuments historiques schon, dass man sich eine Lösung wie in Reims vorstellen könnte, wo der im Ersten Weltkrieg zerstörte Holzdachstuhl durch Stahlbetonelemente ersetzt wurde.

-

Da bist Du nicht allein. Furschtbaaar...

-

^Atemberaubend. Die Ostra-Alle wird durch die rekonstruierte Zaunanlage einen ästhetischen Qualitätssprung hinlegen, der den doch eher kubistisch-herben Charme der angrenzenden sonstigen Neubaulichkeiten zu einem Gutteil wettmachen wird. Kaum auszumalen, hätte man hier die in dem Probeteil sichtbare knastoide modernisierte Erstvariante verwirklicht. Wieder ein Beweis, wie emminent wichtig gestalterische Qualität und Abwechslungsreichtum abseits der bloßen Architektur für ein Stadtbild sind - eine eigentlich banale Weisheit, die in Deutschland heute offenbar nur noch wenigen Entscheidungsträgern geläufig ist. Das sollte Schule machen.

-

^ Der Vergleich hinkt aber leider, aus mehreren Gründen:

Die Wilhelm-Franz-Straße (übrigens ursprünglich mit offenem Gleiskörper) ist eine DDR-Planung und wurde unter völlig anderen gesellschaftlichen Verhältnissen 1983 eröffnet.

Zu allen Gebäuden entlang der Straße ist die Zuwegung über Anliegerstraßen und Nachbargrundstücke gewährleistet.

Nicht der Durchgangsverkehr, sondern die Anfahrmöglichkeit an die Grundstücke ist das Problem. Der Zugang für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren etc zu sämtlichen Grundstücken muss baulich gegeben sein. Dies wäre bei einer vergleichbaren Lösung an keinem der potenziell betroffenen Striesen/Blasewitzer Straßenabschnitte der Fall - eine Fahrbahn müsste auf jeden Fall verbleiben. Abgesehen davon, dass man heute keinen Grundeigentümer mehr zwingen kann, eine Zufahrt zum Nachbargrundstück zu ermöglichen, siehe z.B. die eigentümliche Streiterei an der Gleisschleife Kleinzschachwitz, wo das linke Standgleis nicht mehr planmäßig genutzt werden darf, um die Grundstückszufahrt zu gewährleisten.

Die betroffene Strecke zwischen Hebbelplatz und Coventrystraße ist mit etwa 200 Metern außerdem äußerst kurz.

Die örtliche Klientel dürfte völlig anders gelagert sein. Cotta ist eine traditionelle Arbeitervorstadt. Ich erinnere an den einen streitsüchtigen Anlieger an der Oskarstraße und möchte mir gar nicht ausmalen, was für ein Gezeter losbrechen würde, wenn man über Kilometer mit dem SUV nicht mehr am eigenen Grundstück vorstellig werden könnte - Strehlen und Striesen / Blasewitz sind diesbezüglich soziostrukturell durchaus vergleichbar, wie ja auch das Votum der Stadtbezirksbeirats beweist.

Ergo: Kaum so umsetzbar.

-

^Es existieren mehrere Technologien zum Ersatz disgraziöser Oberleitungsanlagen in sensiblen Breichen: In Frankreich z.B. das APS (Alimentation par le sol), welches erstmals in Bordeaux zum Einsatz gekommen ist, oder auch klassischer Akkumulatorenbetrieb. Den offensichtlichen ästhetischen Vorteilen stehen jedoch gehörige Nachteile gegenüber. Das APS funktioniert nach gravierenden Anfangsschwierigkeiten im Süden mittlerweile ganz passabel - für mitteleuropäische Klimaverhältnisse scheint es jedoch ungeeignet und hat sich auch nur bei entsprechend besonderen lokalen Befindlichkeiten und bei kompletten Neubaubetrieben wirklich durchsetzen können. Was passiert bei Schneefall oder Starkregen? Wie will man im Herbst verhindern, dass die Stromzuführung nicht durch Laubfall zugeschmiert wird?

Bei Akku-Betrieb wiederum ist die Reichweite entsprechend begrenzt, will man das ganze Fahrzeug nicht mit Batterien auf Kosten des Platzangebotes zupflastern - bei Niederflurwagen nicht zu vermeiden. Und ein weiteres gewichtiges Argument: Eine solche Strecke wäre nicht flexibel nutzbar und könnte ausschließlich durch entsprechend technisch ausgestattete Fahrzeuge genutzt werden, die zudem noch erheblich teurer in der Anschaffung sind. Als Umleitungsstrecke für andere Linien fiele sie damit aus, vor allem in einem derart großen Bestandsbetrieb wie Dresden, wo eine entsprechende komplette Ausrüstung des Fahrzeugparks (z.Z. etwa 170 Züge) wenn überhaupt nur sukzessive und über Jahrzehnte hinweg erfolgen könnte.

Davon abgesehen lassen sich auch klassische Oberleitung deutlich graziler und unauffälliger gestalten, als dies in Dresden bislang üblich ist: Müssen es denn bei einem Straßenbahnbetrieb unbedingt baumstammdicke Masten mit Doppelabspannung und Hochkettenfahrleitung sein?

Mittlerweile scheint man sich der Problematik aber zunehmend bewusst zu werden, siehe die kürzliche Erneuerung der Fahrleitung auf der Fetscherstraße, wo die neuen Masten deutlich schlanker daherkommen und in die Baumreihen versetzt wurden.

Zumindest abschnittsweise getrennte Richtungsgleise sind die einzige Variante, die ich mir für die Durchfahrung des Würfelhausquartiers vorstellen kann. Ganz besonders gilt das für die angesprochene und sehr problematische Anfahrt des Schillerplatzes.

Auch im Busverkehr erfolgte dessen An- und Abfahrt in sich im Laufe der Jahre mehrfach ändernder Schleifenfahrt. So etwas wäre also für eine eventuelle Straßenbahnstrecke durchaus vorstellbar und dann unumgänglich, will man die Zetralhaltestelle in der Loschwitzer Straße beibehalten.

Ähnlich wurde übrigens bereits Ende des 19. Jahrhunderts verfahren, als die damalige Strecke von der Dürerstraße zum Barbarossaplatz landwärts durch die Wartburg- und Markgraf-Heinrich-Straße und stadtwärts durch die Augsburger und Huttenstraße geführt wurde.

All dies aber sind aus meiner Sicht aktuell Hirngespinste ohne die geringste Aussicht auf Realisierung. Wir werden leider nach der nächsten Wahl davon ausgehen können, dass auf Jahre hinaus nicht ein Meter Neubaustrecke entlang der Nürnberger Straße, dem Zelleschen Weg oder gar der Pfotenhauer- und Chemnitzer Straße verlegt wird - Vorhaben, die aus meiner Sicht unendlich wichtiger sein dürften als die hier diskutierte Striesener Quartiersdurchfahrung.

-

Die sinnvollste Strecke wäre wohl über Hepkeplatz, entlang der Bergmann- und Hüblerstraße mit einer Verknüpfungshaltestelle auf dem Hüblerplatz für die Durchmesser-Buslinie entlang der Augsburger Straße.

Dies entspräche einer Kombination der aktuellen Streckenführung der Buslinien 64 und 63. Auf der Bergmannstraße wurde schon bei deren Schaffung in den zwanziger Jahren ein Grünstreifen zur Aufnahme eines Doppelgleises geschaffen, gebaut wurde darauf aber nur ein Zwischenendpunkt an der Schandauer Straße, später ersetzt durch die ebenfalls nicht mehr existente Schleife Gottleubaer Straße, bis 1945 Endpunkt der Linie 17.

Auf der Hüblerstraße endete der Straßenbahnverkehr 1951 mit Stilllegung der Striesener Blockumfahrung und der Verlegung der Linie 2 auf die Blasewitzer und Loschwitzer Straße (aktuelle Führung der Linie 12) . Bis auf den kurzen Abschnitt von der Schandauuer Straße zum Hüblerplatz wäre eine solche Trassierung also vermutlich recht konfliktfrei umsetzbar - obwohl, wir sind in Dresden...

Dickes ABER jedoch: Ein Ersatz für die 61 kann eine solche Streckenführung m. E. nicht sein, folgt sie doch einer gänzlich anderen Route.

Es fehlt dabei die äußerst wichtige Anbindung der Schulstandorte entlang der 61, ergo Erlwein-Gymnasium, HOGA am Pohlandplatz, Kreuzschule und Musikschule.

Die 61 folgt auf ihrer Route einer seit Mitte der zwanzige Jahren nahezu unveränderten südöstlichen Ringerschließung, bis zum Krieg der Omnibuslinie C, ab 1947 der gleichbezeichneten Obuslinie, aus der 1965 die 62 und ein Jahr später die 61 wurde. Die Konstanz dieser Streckenführung über fast ein Jahrhundert ist bemerkenswert und hat Gründe, scheint sie doch optimal die bestehenden Beförderungsströme abzudecken. Eine Straßenbahn, die zudem bis Löbtau durchführt, müsste also mehr oder weniger der 61 folgen.

Zwischen Pohland- und Schillerplatz besteht keine durchgehende Hauptstraßenführung, die eine problemlose Integration einer Straßenbahntrasse erlaubt. Und genau dies scheint aus meiner Sicht eine nahezu unüberwindliche Hürde für eine solche Verbindung, denn ohne massive Eingriffe in das geschützte Gebiet wird es nicht gehen. Das weiß man auch bei den DVB, nicht umsonst hält man sich dort bezüglich Trassenführungen und Realisierungszeiträumen recht bedeckt, während von den anderen geplanten Verbindungen bereits seit geraumer Zeit hübsche Visualisierungen existieren.

Und eine U-Straßenbahn zur Konfliktvermeidung wird heute niemand mehr finanzieren.

Aus meiner Sicht sind zudem die Kapazitätsreserven nördlich der Zwinglistraße noch längst nicht ausgereizt, als da wären Verlängerung der E61 bis Schillerplatz, Einsatz größerer Fahrzeuge (eigentlich sollten die Capacity auch auf der 61 zum Einsatz kommen), evt. Ausbau zu einem busbasierten Hochleistungskorridor, wie sie z.B. in Frankreich schon längst existieren (Busway in Nantes oder der Trans-Val-de-Marne südlich von Paris).

-

^Ich muss vermutlich nicht weiter belegen, dass ich alles andere als ein Gegner des schienengebundenen ÖPNV bin. In diesem Falle aber muss ich sagen, dass auch mir die Phantasie dafür fehlt, wie eine solche Strecke mit einem zeitgemäßen Ausbauzustand in die engen Straßen integriert werden soll. Ich hätte wahrlich auch ein Problem damit, die Berggarten- oder Niederwaldstraße mit Kettenfahrleitung und Kaphaltestellen verunstaltet zu sehen - einen anderen Ausbauzustand scheint man bei den DVB ja nicht zu kennen. Umgekehrt kämpft man für jede historische Gaslaterne. Insofern überrascht mich das Vetum überhaupt nicht.

Es wäre ohnehin sinnvoller, erst einmal mit aller Kraft und bevor der sprichwörtliche Zug abgefahren ist die viel naheliegenderen Vorhaben anzugehen, die einfach nicht von der Stelle kommen: Mit "Uni-Linie", neuem Endpunkt Bühlau oder dem Ersatz der 62 dürfte man hinrreichend Beschäftigung für die nächsten beiden Jahrzehnte haben. Und selbst hier habe ich meine argen Zweifel, ob eine Realisierung jemals erfolgen wird.

Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, hier keinerlei politische Statements mehr abzugeben, aber sei's drum:

Man kann ja nun wahrlich nicht behaupten, dass der rot-rot-grüne Stadtrat hier in den letzten Jahren besonders erfolgreich agiert hätte. Für mich ist diese Periode jedenfalls eine einzige herbe Enttäuschung, zumal ich wie viele andere auch große Hoffnungen in den Politikwechsel im eher konservativen Dresden gesetzt hatte. Insbesondere haben die Herren Wirtz und Schollbach herzlich wenig dazu beigetragen, durch Kompromisssuche und Ausgleich das leidige Dresdner Elend der unversöhnlichen Polarisierung in der Stadtpolitik gelindert zu haben - ganz im Gegenteil. Da düpierte man auch gern einmal die Mitkoalitionäre bis hin zur Selbstaufgabe einer sich in einem jämmerlichen Zustand befindlichen SPD und betrieb ungeniert und unverfroren eine Klientelpolitik, wie sie die Konservativen auch nicht besser hinbekommen hätte.

Das Resultat des Schlamassels sehen wir ja aktuell, und es besteht zu erwarten, dass sich dies auch bei den Wahlen niederschlagen wird. Ob dies dem Gedeih der Stadt dienlich sein wird, da habe ich allerdings auch so meine Zweifel.

-

Danke Blogrand und Chris für die Neuigkeiten. Ein Blockrand ist hier sicher sehr begrüßenswert. Damit wäre auch die erst nach der Jahrtausendwende arg gerupfte Ehrlichstraße wieder gefasst und die bald geschlossene Bebauung entlang der Hochbahn erführe einen Abschluss - finde ich auf jeden Fall auch deutlich besser als das ursprünglich angedachte Ei-Gebäude.

Ich betätige mich mal als Hellseher und erwarte eine Fassadengestaltung, die sich an Wolfs Kraftwerks-Erweiterung bzw. am E-Werk an der Könneritzstraße orientiert - also Neue Sachlichkeit in Klinker-Optik. Dies wäre aus meiner Sicht die optimale Lösung und eine weitere Reminiszenz an das 2006 sträflicherweise abgebrochene Kesselhaus.

À propos Höhe - wie hoch sind eigentlich die Bühnenhäuser von TJG und Staatsoperette?

-

Vielen Dank für die aktuellen Bilder aus Strehlen!

Wenn die Strecke fertig ist werde ich mich auf jeden Fall noch einmal detailliert der sehr komplexen Straßenbahngeschichte rund um den Wasaplatz widmen. Denn auch die Wasastraße war ja nicht die erste Zufahrt vom Großen Garten her, sondern existierte erst seit Einführung des elektrischen Betriebes - die Pferdebahn fuhr noch über die heutige August-Bebel-Straße...

-

^Sollte das tatsächlich das Parkhaus sein, dann hinterlässt es auf jeden Fall einen zehnmal hochwertigeren Eindruck als bei dem Billigding in Löbtau, wo ich mich schon sträube, den Begriff "Haus" überhaupt zu verwenden.

Aber Chris, Du könntest Recht haben, die Fensteröffnungen des ersten und zweiten OG wirken so. Darüber scheinen aber Büroetagen angesiedelt, im Erdgeschoss sicher der Supermarkt. Ist dann die REWE-Markt-Anzahl in Dresden eigentlich schon dreistellig?

Interessant wäre, wie im vielbefahrenen Abzweigbereich dann die Zufahrten untergebracht werden sollen. Vermutlich über die Bergstraße?

Zur Historie des Areals: Bis 1914 befand sich hier der stadtbekannte "Bergkeller", der jahrelang auch der über die Bergstraße aus der Stadt kommenden Linie der Pferdebahn als Endpunktname diente. Sofort nach der Schließung wurden die hohen Wälle des Biergartens weggebaggert und zeittypische Bebauung an Bergstraße, Reichsplatz und Münchner Straße errichtet. Das ehemalige Postamt ist das letzte verbliebene Gebäude des Ensembles im typischen Heimatstil der Erlwein-Ära.

Blick zum Reichsplatz. Anstelle der heutigen Hochhäuser die kriegsverlustige Amerikanische Kirche St. John, im Hintergrund die Lukaskirche mit ihrem prägnanten Turmhelm. Vorn die angesprochene hohe Terrasse des Bergkellers. Bei deren Beseitigung müssen gewaltige Erdmassen bewegt worden sein...

-

^^Ich befürchte nein, aber natürlich ohne abschließende Gewissheit.

Geht mal auf die Projekte-Seite (dort weiter unten), leider ist das Bild nicht in ganzer Größe zu öffnen, gibt aber einen Gesamteindruck. Für eine Baumassenstudie ist mir das Ganze zu aktuell, zu durchgestylt und entspricht außerdem 1:1 dem Grundriss im Themenstadtplan.

Ich würde den Entwurf auch nicht in Bausch und Bogen verdammen, zumindest scheint, soweit man es aus den Bildchen entnehmen kann, die Materialität zumindest des Eckbaus zu stimmen und auch eine bei Dresdner Neubauten nicht unbedingt alltägliche Strukturierung der Fassade vorgesehen zu sein. Außerdem wird der Block perspektivisch am Nürnberger Platz mit Eckbetonung weitergeführt werden. Er wird wohl auch in der Realität mit seinen fünf Etagen plus Staffelgeschoss weniger brachial wirken als auf der Visu...

-

^^Zum Fritz-Löffler-Platz:

http://www.ptps.de/preview/pro…oeffler-platz-in-dresden/

Also ein Flachbau wird es definitiv nicht...

-

Straßenbahnen auf dem Altmarkt (Teil II)

Den zweiten Teil beginnen wir mit einer vom Kreuzkirchturm aufgenommenen Totale des nördlichen Altmarkts aus den zwanziger Jahren. Man beachte die großzügige Wartehalle (mit Geschäften) der Straßenbahn.

Ein Bild aus den dreißiger Jahren aus dem DVB-Archiv, aufgenommen wohl vom Balkon des Resident-Café. Abgesehen von der Propaganda auf der Litfaßsäule zeigt sich eine friedliche Straßenszene mit einem “Kleinen Hecht“ auf der Fahrt nach Loschwitz. Die Linie 2 ist die direkte Nachfolgerin der „roten“ Pferdebahnlinie durch die König-Johann-Straße von 1890. Ganz rechts die Einmündung der Schössergasse, heute durch den Kulturpalast überbaut. Zu jenem Zeitpunkt gehört der Zwischenendpunk auf dem Markt bereits der Vergangenheit an.

Fast nicht mehr wiederzuerkennen ist Ende der dreißiger Jahre die Ostseite des Platzes. Das Residenz-Café zeigt sich mit harmonischer Art-Déco-Fassade, das alte Kaufhaus der Gebrüder Eberstein musste dem sehr modernen DEFAKA (Deutsches Familien-Kaufhaus) weichen. Das Geschäftshaus Altmarkt 6 wurde bereits 1912 neu errichtet.

Blick auf die große Wartehalle mitten auf dem Altmarkt, Ende der zwanziger / Anfang der dreißiger Jahre.

Bevor wir uns vom Altmarkt verabschieden, wenden wir uns alternativen Verkehrsmitteln zu. Von 1899 bis 1913 kreuzte der „Fünf-Pfennig-Omnibus“ der Dresdner Fuhrwesen-Gesellschaft den Markt in Nord-Süd-Richtung, also genau auf der Achse, die wegen des Georgentores für die Straßenbahn unpassierbar blieb. Hier sehen wir ein solches Vehikel an der Einmündung der Schloßstraße.

Dem Pferdeomnibus folgte 1914 für nur wenige Monate Dresdens erste Kraftomnibuslinie vom Neustädter Bahnhof über Hauptstraße – Augustusbrücke – Altmarkt – Prager Straße – Hauptbahnhof – Bernhardstraße zum Nürnberger Platz. Hier sehen wir einen der sechs NAG-Wagen (es gab weiterhin sechs fast identische Daimler-Fahrzeuge) an seiner Haltestelle vor dem Altstädter Rathaus. Dann war kriegsbedingt Schluss, denn die Wagen wurden für das Heer konfisziert.

Erst 1925 konnte der KOM-Betrieb wieder aufgenommen werden. Anfänglich trugen die Busse, wie der Büssing-Hochrahmen auf dem Foto, noch keine Linienbezeichnungen. Später verkehrten auf der Nord-Süd-Achse die Linien A, J und E.

Ausschnitt aus dem Liniennetzplan von 1926. Schwarz die Straßenbahn, in Rot die Kraftomnibuslinien.

Von 1927 bis 1930 mutierte der Altmarkt noch einmal zum Endpunkt einer weiteren Buslinie, die zudem fast ausschließlich parallel zur Straßenbahn verkehrte. Die Linie F hielt dabei im Bereich des Straßenbahn-Zwischenendpunkts und ersetzte auf dem Weg nach Striesen die Jahre zuvor in der Inflationszeit eingestampfte 23. Beschildert ist der Wagen mit dem Ziel „Hepkestraße“.

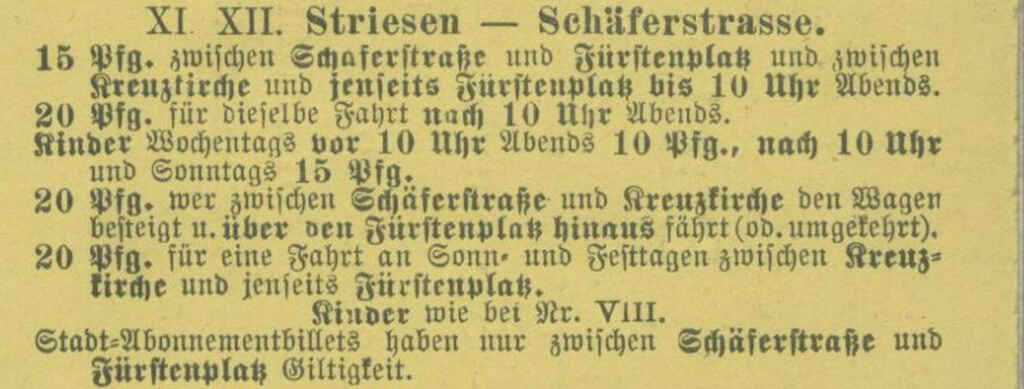

Fahrplan der Linie F von 1929. Seit Juni 1929 verkehrt sie nur noch an Werktagen, wie der sehr aussagekräftige Sonntagsfahrplan verrät.

Linie F im Linienverzeichnis von 1929.

Wir verlassen den Altmarkt und wenden uns der von 1883 bis 1896 betriebenen Pferdebahnstrecke in der Kreuzstraße zu.

---

Den Engpass zwischen Kreuzkirche und Altmarkt-Südseite musste auch die Pferdebahn passieren.

An der Kreuzkirche. Dem Neubau des Neuen Rathauses (1905 bis 1910) musste 1907 nach gerade einmal fünfzig Jahren auch die spätklassizistische Königliche Superintendentur weichen.

Vergleichsbild mit dem Rathaus-Westflügel, im Hintergrund die Kreuzstraße mit Einmündung der Weißen Gasse.

Breslauer Zwerg am Hietzig-Brunnen (Georg Wrba, 1910) neben dem Rathaus, An der Kreuzkirche.

Er erinnert an die Städtepartnerschaft zwischen Dresden und der schlesischen Metropole.

Wegen der Enge der Fahrbahn war die Kreuzstraße ab Höhe Weiße Gasse eingleisig. Fotografie von Hermann Krone, 1880er Jahre.

Vergleichsbild mit Nordflügel des Rathauses. Sämtliche Gebäude südlich der Kreuzstraße wurden um 1905 für den Rathaus-Neubau abgebrochen.

So auch die Bibliothek in der Kreuzstraße 15. Beim Wiederaufbau nach dem Krieg erfuhr die Kreuzstraße eine deutliche Aufweitung.

Blick über die Baustelle des Neuen Rathauses auf die Nordseite der Kreuzstraße. Im Hintergrund ist die Giebelwand der noch stehenden Superintendentur erkennbar. Von all diesen Gebäuden steht nur noch das Gewandhaus ganz rechts, damals als Abschluss der Häuserzeile. Seit dem Wiederaufbau als Hotel in den sechziger Jahren bildet es einen eigenständigen Baublock mit einem neuen Westflügel, und hinter ihm verläuft die verlegte Gewandhausstraße.

An der Gewandhausstraße, die früher vor dem gleichnamigen Gebäude verlief (heute Teil der Ringstraße und Rathausplatz) mündete die Striesener Linie auf die über die heute überbaute Moritzstraße vom Neumarkt kommende Strehlener Linie. Rechts die Dohna’schen Fleischhallen, die nach 1900 dem Durchbruch der Kreuzstraße zum Ring und der Anlage des Rathausplatzes wichen. Ganz links zu erahnen die Fassade des Gewandhauses.

Vergleichsbild heute, links das Gewandhaus.

Um nach Norden zur Pillnitzer Straße zu gelangen, musste die Striesener Linie mangels geeigneter Straßen der Strehlener in südlicher Richtung bis zum Georgplatz folgen. Dort bog sie dann wieder nordwärts über die Johannesstraße zum Pirnaischen Platz ein. Diese komplizierte Streckenführung überdauerte bis 1896. Das Preuß’sche Haus (1825) galt bis zu seinem Abbruch 1907 als eines der bedeutendsten klassizistischen Gebäude der Stadt. Im Vordergrund die damalige Gewandhausstraße mit der Baustelle des Rathauses und ein Zug der Strehlener Linie (ab 1906 Linie 9) auf der Fahrt zum Waldschlößchen. Die Strecke über die Gewandhausstraße wurde 1906 ebenfalls stillgelegt und die „gelben“ Linien 9 und 25 über den parallelen „roten“ Maximiliansring zur Moritzstraße geschickt – die Übernahme der beiden Gesellschaften durch die Stadt machte es möglich.

Blick entlang der Fleischhallen in die Kreuzstraße, 1890er Jahre, und ein aktuelles Vergleichsbild. Im Hintergrund links das Preuß’sche Haus, rechts der Kreuzkirchturm und die Kreuzstraße 15.

Die Striesener Linie hatte als Nummer 19 noch bis 1969 Bestand und wird heute durch die Linien 1 und 4 abgedeckt. Der im Bestand des Verkehrsmuseums erhaltene Pferdebahnwagen Nummer 106, bald als Leihgabe in Döbeln zu sehen, bewahrt die Erinnerung an die Linie mit der grünen Scheibe mit dem weißen „S“, die irgendwie an das Berliner S-Bahn-Symbol der zwanziger Jahre erinnert. Ob das Dresdner Liniensignal hier als Inspiration gedient hat? Wie auch immer: Die folgende Grafik verdeutlicht das Nahverkehrsgeschehen rund um den Altmarkt in der Vorkriegszeit.

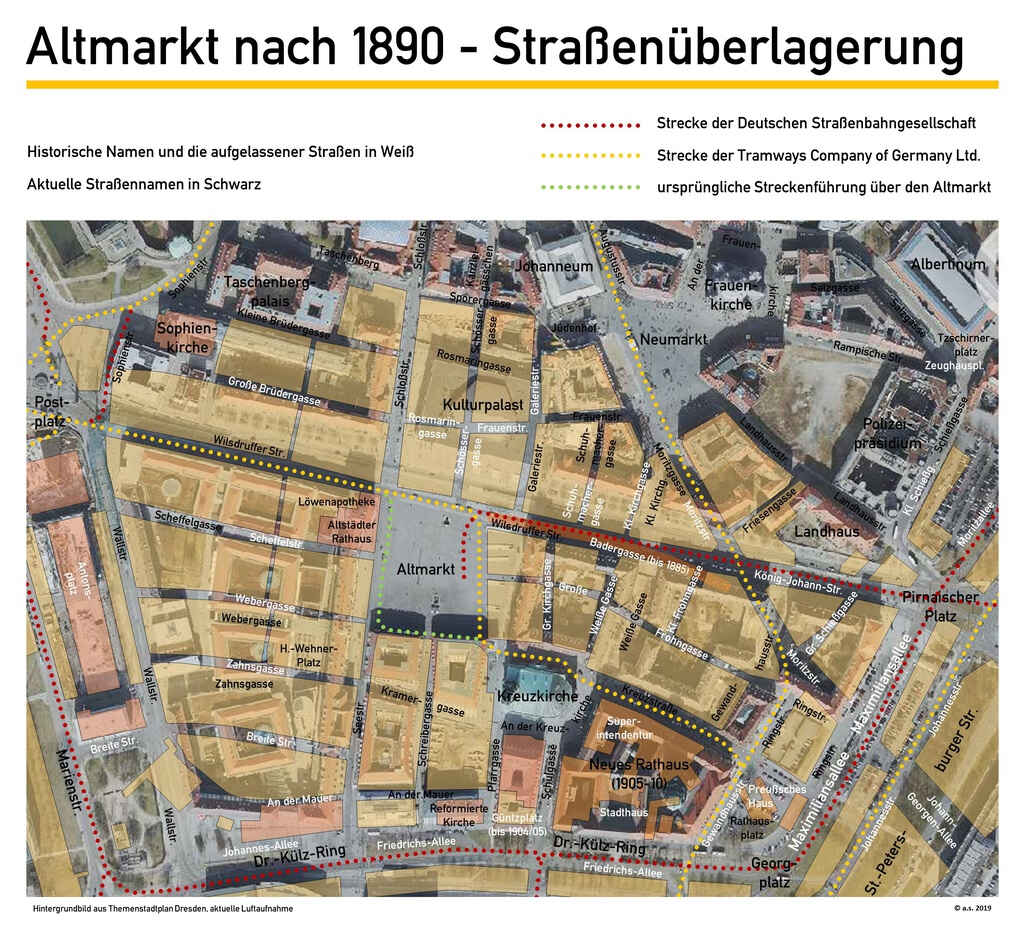

Zum Abschluss eine Überblendungsskizze der inneren Altstadt um 1890 mit einem aktuellen Luftbild. Eingezeichnet ist auch die 1885 aufgelassene Badergasse sowie in orange die Umrisse der nach 1900 abgerissenen Bebauung auf dem Rathaus-Grundstück.

Einen schönen Abend allerseits!

-----------

-

Straßenbahnen auf dem Altmarkt (Teil I)

Der Altmarkt war seit der urkundlich nicht exakt überlieferten Anlage der kolonialen Planstadt Dresden irgendwann im Spätmittelalter bis zu seiner Zerstörung 1945 der unbestrittene Mittelpunkt des Geschäftslebens der Stadt. So nimmt es nicht Wunder, dass er auch in der Geschichte des hiesigen Nahverkehrs eine bedeutende Stellung einnahm, auch wenn er seit den 1940er Jahren zu einer reinen Durchgangsstation an der Ost-West-Verbindung der Straßenbahn abgestiegen ist.

Buntes Treiben auf dem Altmarkt in den 1880er Jahren. In der unteren rechten Ecke das Streckengleis der Pferdebahn in Richtung Kreuzstraße.

Hier hatten von alters her die Ratschaisenträger ihren Sitz, und hier lag zeitweilig auch die zentrale Abfahrtsstelle des 1839 eingeführten Pferdeomnibusnetzes des Dresdner Omnibusvereins.

So wäre es eigentlich auch nur natürlich gewesen, wenn der zentralste Platz der Stadt auch im Straßenbahnverkehr der Residenz eine herausragende Rolle spielen würde. Dem standen allerdings einige für das spurgeführte Verkehrsmittel unüberwindliche physische Hindernisse entgegen: Eine Verbindung vom Altmarkt zum Pirnaischen Platz existierte damals noch nicht und verhinderte eine geradlinige Ost-West-Führung einer Straßenbahnlinie quer durch den mittelalterlichen Stadtkern. So musste die 1883 eröffnete Linie Schäferstraße – Striesen zunächst den kurvenreichen Umweg über den Altmarkt, durch die Kreuz- und Gewandhausstraße zum Georgplatz nehmen, um anschließend auf den schon existierenden Gleisen der Conti-Linie zum Pirnaischen Platz zu gelangen. Erst der Bau der König-Johann-Straße sollte dieses Kuriosum Jahre später beenden.

Als völlig unmöglich hingegen erwies sich die Führung der Nord-Süd-Linien über den eigentlich hierfür prädestinierten decumanus der Stadt, den Straßenzug Schlossstraße – Altmarkt – Seestraße. Neben der besonderen Enge der betroffenen Gassen war es das Georgentor, was einen Straßenbahnverkehr direkt von der Augustusbrücke zum Altmarkt auf immer und ewig verhindern sollte. Nur für Pferde- und Kraftomnibusse sollte diese Verbindung einige Jahrzehnte lang zur Verfügung stehen. In Nord-Süd-Richtung fahrende Linien der Straßenbahn hingegen müssen bis heute einen Umweg über den Postplatz oder die östlichen Ringe in Kauf nehmen, hinzu kam die bis 1947 existente Strecke vom Schloßplatz über die Augustusstraße, den Neumarkt und die Moritzstraße zur Gewandhausstraße bzw. den Ringen. Somit übernahmen schon früh der Post- und später mit Abstrichen der Pirnaische Platz die eigentlich dem Altmarkt obliegende Rolle als zentrale Punkte des Dresdner Straßenbahnnetzes.

Begeben wir uns also in die Frühzeit der Dresdner Straßenbahn ins Jahr 1883. Die Tramways Company hatte am 7. Oktober ihre brandneue Linie vom Fürstenplatz zur Kreuzstraße eröffnet, die schon am 19. des Monats über den Postplatz und die neue Wettinerstraße zur Schäferstraße verlängert werden konnte. Nicht einmal ein Jahr später konnte sie auf Striesener Flur bis zum Straßenbahnhof Geisingstraße geführt werden. Sie bildete den Kern der späteren Linie 19.

Eintrag zur Striesener Linie in Pässlers „Neuestem Übersichtsplan der Dresdner Straßenbahnen“ von 1888.

Da die schon geplante östliche Verlängerung der Wilsdruffer Straße, die spätere König-Johann-Straße, noch auf sich warten ließ (der Durchbruch erfolgte erst ab 1886), musste ein nicht unbeträchtlicher Umweg über die Kreuzstraße in Kauf genommen werden. Den Altmarkt umrundete die Linie auf Richtungsgleisen: Nach Friedrichstadt ging es entlang der Ost- und Nordseite, nach Striesen entlang der West- und Südseite. Damit bleib das damals sehr rege Marktgeschehen auf dem Marktplatz selbst vom Pferdebahnbetrieb unbehelligt. Erst in den 1890er Jahren wurde die Trasse zweigleisig auf die Ostseite verlegt, doch dazu später mehr…

---

Stadtplanausschnitt mit Altmarkt und Umgebung, 1885. Noch fehlt die König-Johann-Straße, an deren Stelle verebbt die Badergasse mitten im Häuser4ewühl des ehemaligen „Lochs“ im Osten der Altstadt. Unsere Pferdebahnstrecke ist bereits eingezeichnet.

Stadtplanausschnitt von 1886. Die neue Straße ist nun bereits eingezeichnet. Wesentlich besser erkennbar als auf dem vorigen Plan ist die Pferdebahntrassierung aufgrund der roten Strichführung. Begeben wir uns einmal reihum um den Markt…

Altmarkt-Westseite mit Altstädter Rathaus und alter Löwenapotheke, Motiv wohl aus den 1880er Jahren. Gut erkennbar, leider ohne Wagen, ist das Streckengleis in Richtung Striesen.

Altstädter Rathaus, 1741 bis 1744 nach Plänen von J. C. Knöffel und J. G. Fehre errichtet. Nach dem Bau des Neuen Rathauses diente der elegante spätbarocke Bau bis zur Zerstörung als Stammsitz der Städtischen Straßenbahnverwaltung und später der Dresdner Straßenbahn AG. Leider zerschlug sich der ursprünglich angedachte Wiederaufbau. Die heutige Altmarkt-Westseite nimmt jedoch Bezug auf die barocke Architektur des Rathauses. (Deutsche Fotothek, nach 1900).

Arkaden der Altmarkt-Westseite (2006).

Altstädter Rathaus, 1890er Jahre. Mittlerweile gesellen sich die roten Wagen der Deutschen Straßenbahngesellschaft zu den gelben der Tramways Company und nutzen gemeinsam mit dieser die Gleise in der Wilsdruffer Straße. Allerdings ist dem Retuscheur ein folgenschwerer Fehler unterlaufen: Auch für die englische Gesellschaft galt in Dresden Rechtsverkehr!

Reges Treiben auf dem Markt und die Bebauung der Altmarkt-Südseite, wohl 1890er Jahre. Im Vordergrund liegt bereits das auf der Ostseite neu verlegte Doppelgleis der „Gelben“, das die bisherigen Richtungsgleise entlang der Platzwände ersetzte. Weniger prägnant, aber dennoch gut erkennbar, ist der daneben liegende Zwischenendpunkt der „Roten“, auch wenn sich auf den Geleisen allerlei (hineinretuschiertes) Volks herumtreibt.

Zwei Bilder von Hermann Krone aus der Deutschen Fotothek (1890er Jahre) fordern unsere besondere Aufmerksamkeit. Links die Westseite und die Mündung der Schloßstraße. Offenbar ist das Richtungsgleis nach Striesen bereits entfernt, aber es liegt noch der Gleisbogen aus der Wilsdruffer Straße auf den Markt. Rechts wiederum blicken wir entlang der Südseite des Marktes. Das offenbar bereits ungenutzte und zum Teil eingeteerte Streckengleis fällt ins Auge, und im Hintergrund ist bereits das neue Doppelgleis an der Westseite erkennbar.

Östliche Südseite und Ostseite mit Kreuzkirche und einer Institution im alten Dresden: Das Kaufhaus Renner war für mancherlei Superlative gut. Zu Ende streckte es sich über beide Häuserblöcke links und rechts der Schreibergasse aus (DFD). Von 1883 bis 1896 zwängte sich die Striesener Linie hier an der Südostecke des Marktes in die Kreuzstraße hinein.

Aktueller Blick aus dem Kulturpalast auf die Altmarkt-Südseite.

An der Südseite des Altmarktes befand sich auch der Hauptsitz des ersten öffentlichen Verkehrsmittels der Stadt, das Häuschen der Ratschaisenträger. Es wurde bereits 1876 abgebrochen und erlebte die Straßenbahn damit nicht mehr.

Blick auf die Nordostseite des Marktes zwischen Schössergasse und König-Johann-Straße. In der Mitte das omnipräsente Germania-Denkmal (Robert Henze, 1880), das nahezu unzerstört die Bombenangriffe überlebte und aus ideologischen Gründen beseitigt wurde. Sein Kopf ist heute im Stadtmuseum zu besichtigen. Etwas verdächtiger Vollbetrieb herrscht auf dem „roten“ Endpunkt, was den Verdacht der nachträglichen Manipulation nahelegt. Daneben sind die „gelben“ Gleise zur Kreuzstraße erkennbar.

Viergleisig auf dem Altmarkt: Totale der Nordseite um 1900, heute durch den Kulturpalast eingenommen (DFD). Wieder sehen wir den „roten“ Endpunkt in Aktion und die Gleise der gelben Konkurrenz daneben. Sie sind mittlerweile ungenutzt, wie die Teerflicken verraten. Seit 1896 nutzt die „gelbe“ Striesener Linie die 1890 angelegten Gleise der Konkurrenz zum Pirnaischen Platz. Damit konnte der kurvenreiche Umweg über die Kreuzstraße entfallen.

Vergleichsbild mit dem noch im Bau befindlichen Kulturpalast von 2016.

Stadtplanausschnitt von 1893. „Gelbe“ Strecken der nunmehrigen Dresdner Straßenbahngesellschaft, ehedem Tramways Company, sind gestrichelt, die der „roten“ Deutschen Straßenbahngesellschaft durchgehend eingezeichnet. Erkennbar ist auch deren Zwischenendpunkt am Altmarkt neben den „gelben“ Gleisen.

Aktuelles Bild. Die Brunnenbecken deuten den etwas spitzwinkligen Verlauf der ursprünglichen Altmarkt-Ostseite an. Die Zeile mit dem „Haus Altmarkt“ steht einige Meter weiter hinten und öffnet den Markt in Richtung der jetzigen Wilsdruffer Straße.

Gut erkennbar sind die abgeschnittenen „gelben“ Gleise auf diesem Bild von der Südostecke des Marktes nach Norden. In diesem Zustand überdauerten die Pferdebahngleise, die nie einen elektrischen Wagen tragen mussten, mehr als ein Jahrhundert ungenutzt im Pflaster des Marktes. Sie fielen erst dem Tiefgaragenbau nach der Jahrtausendwende zum Opfer.

Vom „roten“ Endpunkt existierte zuletzt immer noch der überteerte Gleisbogen an der Wilsdruffer Straße. Die Gleise auf dem Markt selbst waren anders als die der ehemaligen Konkurrenz längst verschwunden. Dafür fanden sich aber am Südende des Ausziehgleises noch gusseiserne Kästen der seitlichen unterirdischen Stromzuführung, die hier ebenso wie in der König-Johann-Straße in den ersten Betriebsjahren aus ästhetischen Gründen Verwendung fand. Leider dürften diese wertvollen nahverkehrlichen Relikte ohne Kenntnis von deren Bedeutung beim Tiefgaragenbau achtlos entsorgt worden sein.

Als Zwischenendpunkt wurden die Gleise auf dem Altmarkt noch bis Ende der zwanziger Jahre genutzt, später dann aber abgeklemmt. Um 1919 steht hier ein kleiner Beiwagen als Pferdebahn-Ersatzverkehr für den wegen Kohlemangels eingestellten elektrischen Betrieb. (DVB-Archiv)

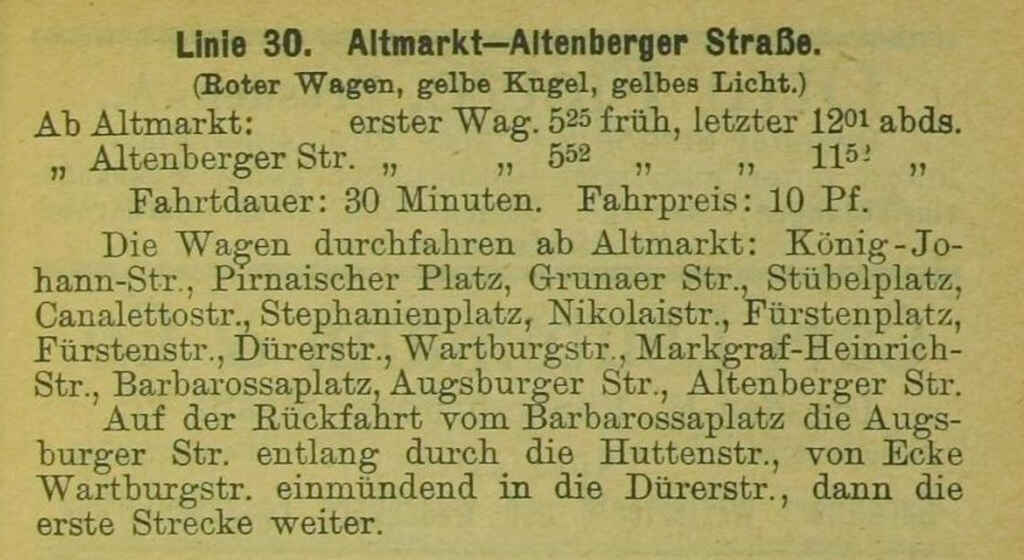

Von 1905 bis 1909 war hier die „rote“ Linie 30 Altmarkt – Altenberger Straße als Zwischenlinie zur „2“ heimisch. Eintrag aus dem „ABC – Wegweiser durch alle Straßen“ von 1905. Die Liniennummern werden, abgesehen von ersten Versuchen, erst ab dem Folgejahr generell an den Fahrzeugen gezeigt, es dürfte sich also um eine der ersten Publikationen handeln, in denen sie offiziell Verwendung fanden.

Fahrplan der Linie 30 von 1908. Ein Jahr später wird sie mit der Linie 22 vereinigt. Seitdem war der Endpunkt Altmarkt linienmäßig obsolet und diente bis zu seiner Aufgabe Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre nur noch betrieblichen Zwecken.

Wir setzen unsere Runde fort. Eingang zur Badergasse an der Nordostecke des Altmarkts, vor dem Durchbruch der König-Johann-Straße ab 1885. Sie war der Grund für die verwinkelte ursprüngliche Streckenführung durch die Kreuzstraße.

Zum Vergleich der Durchbruch der König-Johann-Straße mit dem Residenz-Café anstelle des 1886 abgebrochenen „Renner“, das anschließend zur Südseite übersiedelte und sich dort sukzessive ausbreitete. Trotz der starken Retuschen sind die Gleisanlagen um 1900 gut zu erkennen – inklusive der abgetrennten, bis nach 2000 existenten „gelben“ Gleise der Striesener Linie.

Noch einmal viel breiter (und leider etwas schief) zeigt sich die heutige Wilsdruffer Straße mit dem „Haus Altmarkt“. Anstelle des Residenzcafés. Die Straßenbahn ist geblieben…

Blick auf den Altmarkt zur Jahrhundertwende mit dem hier verwaisten Zwischenendpunkt und den alten Pferdebahngleisen. Der Altmarkt sollte bis zur Zerstörung besonders auf seiner Ostseite noch gravierende Veränderungen erfahren. Neben der Purifizierung des Residenz-Cafés im Art-Déco-Stil ist der Durchbruch der Marktstraße anstelle der großen Frohngasse, hier erkennbar neben dem eingerüsteten Haus mit Renaissancegiebeln, und dem damit verbundenen Neubau des DEFAKA 1934 zu nennen.

Maßnahmen zur Straßenerweiterung erfolgten auch an der Nordwestecke. Weichen musste hierfür 1912 die alte Löwenapotheke, die einen unangenehmen Engpass für den stark zunehmenden Großstadtverkehr darstellte.

Die unverkennbar von Hans Erlwein entworfene neue Löwenapotheke fügte sich sehr harmonisch ein. Ihre Arkaden dürften die Inspiration für die Neubebauung der fünfziger Jahre geboten haben, die trotz aller kulturhistorischer Verluste doch aus heutiger Sicht ein recht gelungenes Ensemble darstellt.

Aktueller Vergleichsblick aus dem Kulturpalast.

Zum Abschluss des ersten Teils noch ein Plan des Altmarkts aus den 1890er Jahren, bereits mit eingezeichneter König-Johann-Straße und vor Stilllegung der Kreuzstraße. Man beachte die eingezeichneten Gleisreste der alten Streckenführung an der Altmarkt-Südseite. Das Ausziehgleis des „roten“ Endpunktes wurde später in Richtung der Südseite verlängert.

-

^ Katastrophal, wenn man die historische Bedeutung des Gebäudes in Betracht zieht.