Von Löbtau nach Coschütz (Teil I)

Großes bahnte sich an nach der Jahrhundertwende im Dresdner Süden. Das vormalige Dorf Plauen, das sich ob seiner netten Lage am Eingang des Plauenschen Grundes und der bereits seit 1873 bestehenden Anbindung an die Pferdebahn zu einem beliebten Wohnort stadtflüchtiger Residenzbewohner gemausert hatte, war per 1. Januar 1903 zwangseinverleibt worden, und die abseits des Dorfkerns gelegenen Felder, besonders im auf dem Hang gelegenen Ortsteil Hohenplauen, harrten nur darauf, parzelliert und an weitere bauwütige betuchte Städter auf der Suche nach dem persönlichen Vorstadtidyll vergeben zu werden. Dass hierzu auch eine anständige Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr gehörte verstand sich dabei wohl von selbst.

So verlängerte man bereits 1909 die Linie 1 durch die Nöthnitzer Straße bis zum Rathaus. Der seit 1896 bestehende Endpunkt der Linie 15 war zudem bereits strategisch günstig auf der Ringstraße (heute Plauenscher Ring) so platziert, dass eine Verlängerung den Hang hinauf auf der geplanten großen Ringallee kein Problem dargestellt hätte.

Stadtplanausschnitt mit Hohenplauen von 1911. Gut erkennbar die eingezeichneten Planstraßen, von denen tatsächlich nur die Halbkreisstraße entsprechend den ursprünglichen Planungen ausgeführt wurde. Die gestrichelte rote Linie markiert den Verlauf des Westendrings und zeigt, wie stark die ursprünglichen Planungen in den 1920er Jahren zusammengestrichen wurden.

Doch der Erste Weltkrieg machte all die schönen Konzepte zunichte, und in der anschließenden Nachkriegsnot nebst Hyperinflation war an eine Umsetzung der Stadterweiterungspläne nicht zu denken. Erst Mitte der Zwanziger konnte die Verwirklichung der Projekte in erheblich bescheidenerem Umfang als ursprünglich geplant angegangen werden.

Beschleunigt wurde die Angelegenheit durch die Eingemeindung des südlich an Plauen grenzenden Coschütz im Jahre 1921, denn auf Hohenplauener Gebiet selbst standen bislang kaum Gebäude. Zunächst gönnte man den Coschützer Neubürgern ab 1925 eine Kraftomnibuslinie, die über die Karlsruher Straße, Bernhardstraße, Kaitzer Straße und den fertiggestellten Abschnitt des Plauenschen Rings die Chemnitzer Straße erreichte und parallel zur Straßenbahn weiter in das Stadtzentrum fuhr. Man mag sich heute kaum ausmalen, mit welch ohrenbetäubendem Gedröhn die schweren Büssing-Hochrahmenbusse die steile Kaitzer Straße erklommen…

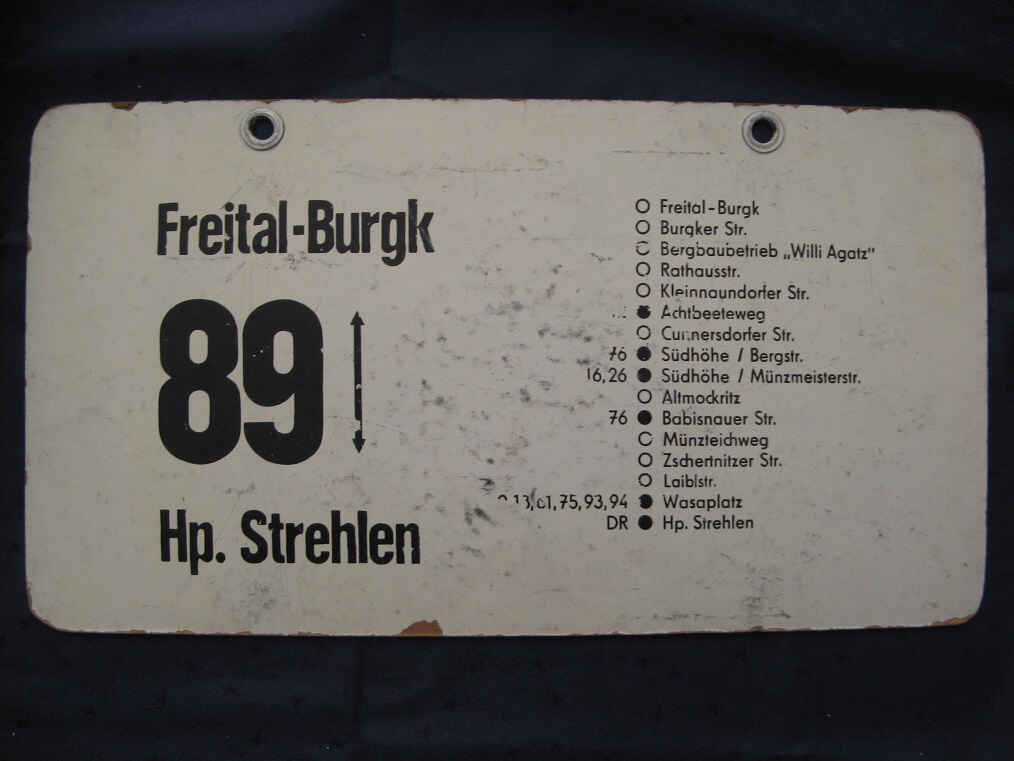

Für die Straßenbahn waren solche Kletteraktionen ausgeschlossen. Erst die Fertigstellung des Westendringes, der aus Kostengründen wesentlich keiner und geradliniger ausgeführt wurde als vorgesehen, bot durch die Serpentinführung an der sogenannten „Westendkurve“ für Straßenbahnen geeignete Steigungsverhältnisse. Am 18. Oktober 1927 konnte die parallel mit der Straße gebaute Verlängerung der Straßenbahnlinie 15 vom Plauenschen Ring nach Coschütz an der Flurgrenze zu Gittersee feierlich eröffnet werden. Die mittlerweile bis Gittersee (eigentlich Freital-Burgk) verlängerte Buslinie B wurde nach Coschütz zurückgezogen und bot hier Anschluss an die Straßenbahn.

Die Spartrassierung des Westendringes mit einer wahrhaft alpinen Haarnadelkurve sollte sich aber schon recht schnell rächen. Bereits zwei Wochen nach Streckeneröffnung kam es zu einem folgenschweren Unfall an dieser Stelle, die sich als einer der problematischsten Punkte des Dresdner Straßenbahnnetzes überhaupt entpuppen sollte: Wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgrund Bremsversagens entgleiste der Beiwagen eines talwärts fahrenden Anhängerzuges der Linie 15 vor der Liepsch-Bank in der Westendkurve und stürzte um. 18 Fahrgäste wurden verletzt, einige darunter schwer. Ein ähnlicher Unfall 32 Jahre später sollte erheblich schwerwiegendere Konsequenzen haben…

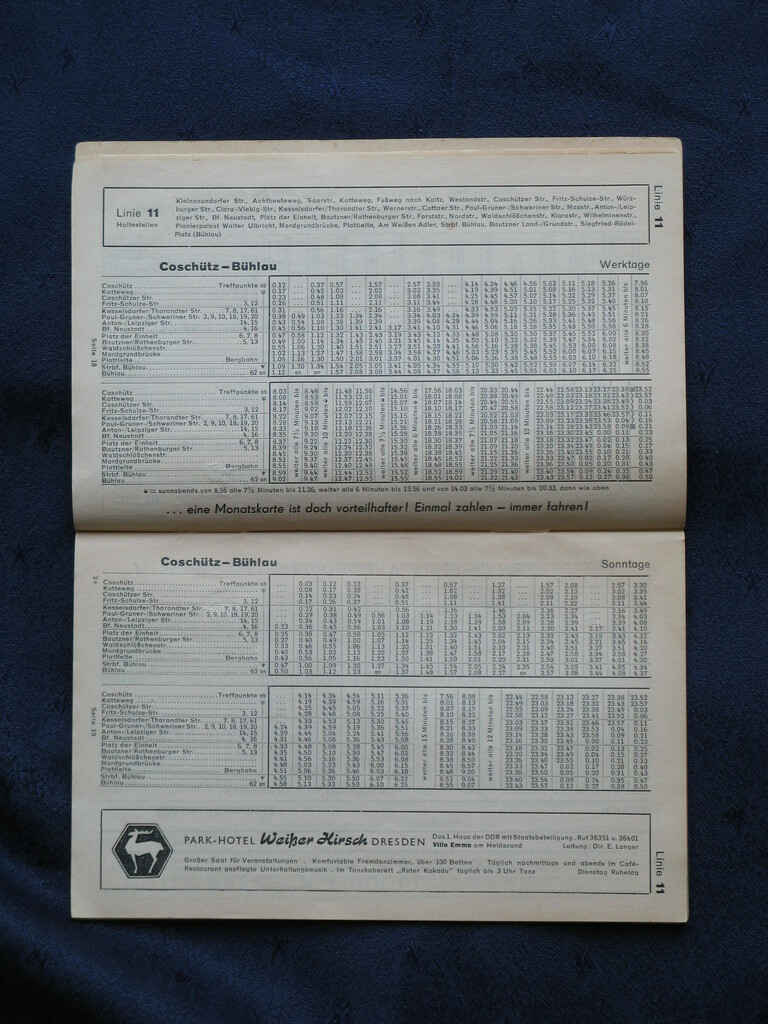

Ansonsten verlief der Betrieb auf der ruhigen Vorortstrecke zunächst ohne größere Probleme. 1931 löste die Linie 6 die 15 ab und blieb hier bis 1945 heimisch. Eine wirkliche Zäsur gab es erst mit den Bombenangriffen des 13. Februar 1945. Durch die völlige Zerstörung der Südvorstadt und der Seevorstadt war der Straßenbahnverkehr über die Chemnitzer Straße und Falkenbrücke unterbrochen. Rasch nahm man einen Notbetrieb mit in Coschütz verbliebenen Fahrzeugen auf, wobei zunächst zwischen dem Plauenschen Ring und Coschütz gependelt wurde. Da eine Wiederinbetriebnahme der Chemnitzer Straße zunächst illusorisch schien, begann man recht bald mit dem Bau einer provisorischen eingleisigen Verbindungsstrecke zur Tharandter Straße über die Reckestraße, wobei in Altplauen die Gleisanlage der ebenfalls mit den Angriffen eingestellten Strecke Nöthnitzer Straße – Planettastraße verwendet wurde. Provisorien währen oft am längsten, und so bestand die aufgrund der Enge der Straße und der erheblichen Steigung nicht unproblematische Notverbindung bis zur Einstellung des Straßenbahnverkehrs auf der Tharandter Straße 1998. Der Verkehr über die Chemnitzer Straße indes wurde nie wieder aufgenommen, und erst seit 1998 existiert hier wenigstens eine Buslinie (heute 62)!

Genese des Straßenbahnnetzes in Plauen. Erstaunlich, dass trotz der weitgehend intakten städtebaulichen Struktur des Gebietes von der einstigen hiesigen Straßenbahnherrlichkeit nur ein kläglicher Rest geblieben ist. Besonders die Chemnitzer Straße schreit förmlich nach einer Reaktivierung des Schienenverkehrs.

---

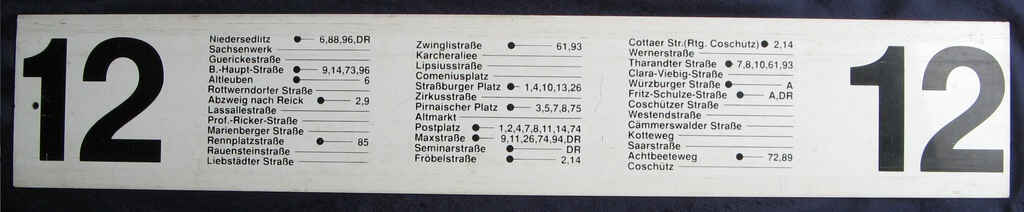

Wir folgen der alten Coschützer Strecke in ihrer letzten Form, wie sie von 1946 bis 1998 Bestand hatte. Ausgangspunkt ist der Dreikaiserhof in Löbtau, denn ab hier ist der Straßenbahnverkehr auf der Tharandter Straße seit 1998 eingestellt. Der Abschnitt bis Altplauen war ursprünglich Teil der ab 1898 schrittweise eröffneten Plauenschen Grundbahn, später Linie 22, der „roten“ Gesellschaft.

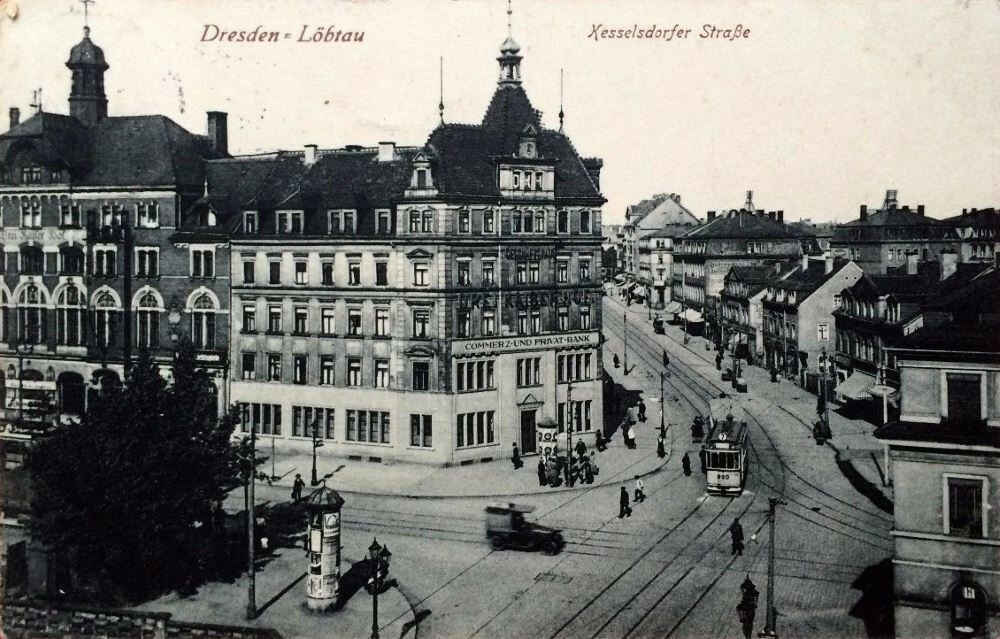

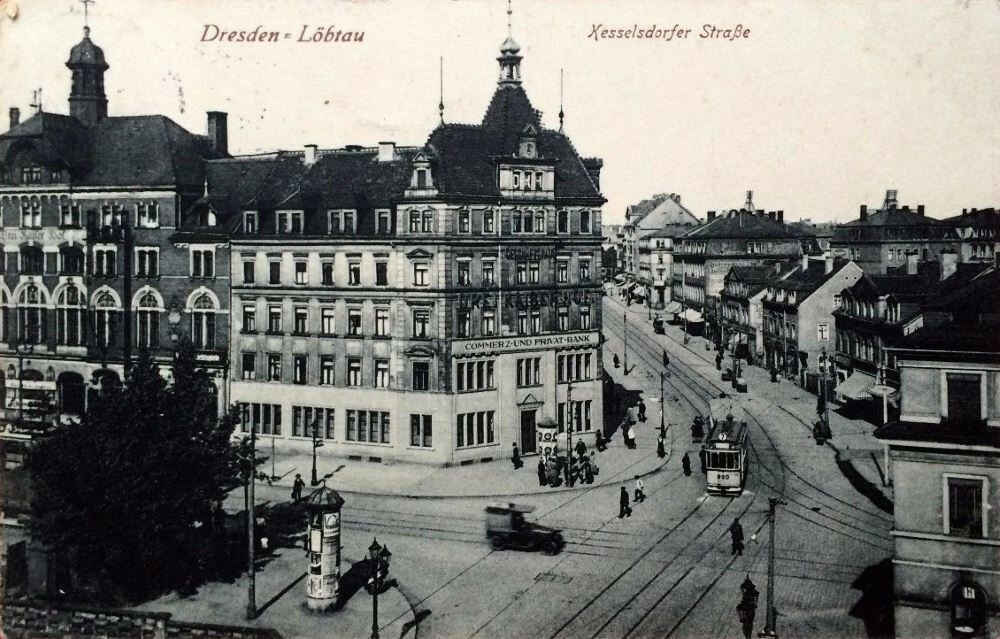

Heute ist der Blick in die Kesselsdorfer Straße durch die unsägliche „Löbtauer Brücke“ verbaut. Die Umgebung des „Dreikaiserhofes“, trotz Kriegszerstörungen bis Mitte der 1980er Jahre noch durchaus wiederzuerkennen, bildet heute eine der gruseligsten städtebaulichen Fehlleistungen der letzten Jahrzehnte, die Dresden aufzubieten hat.

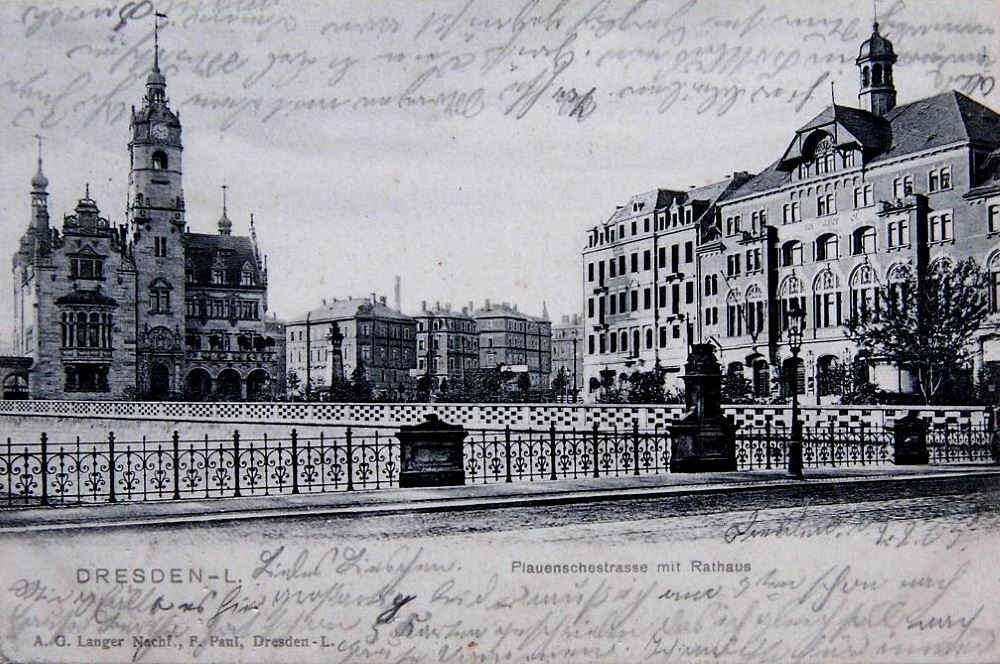

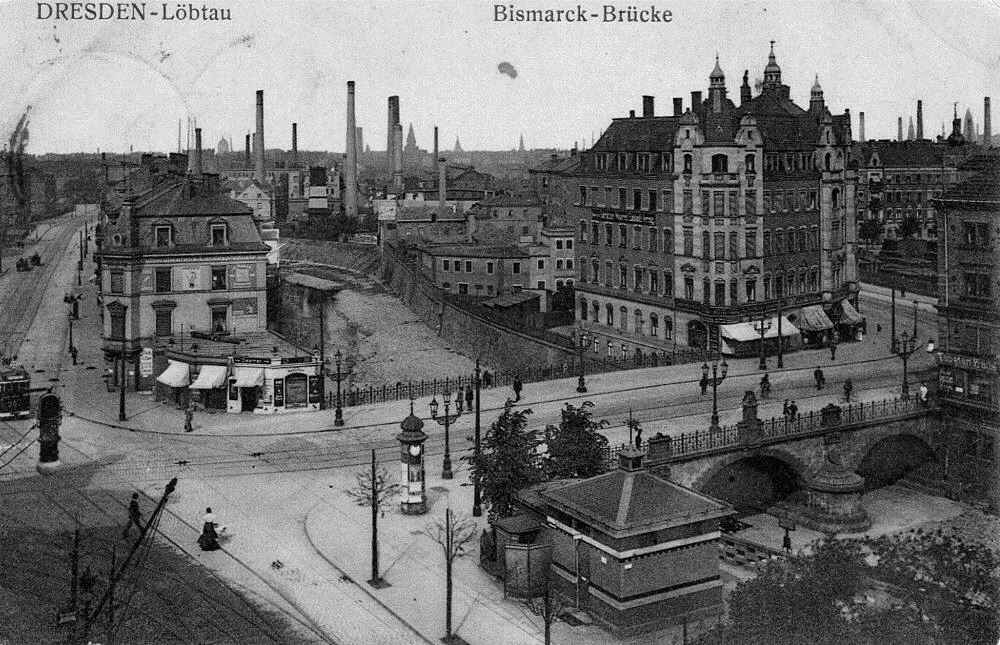

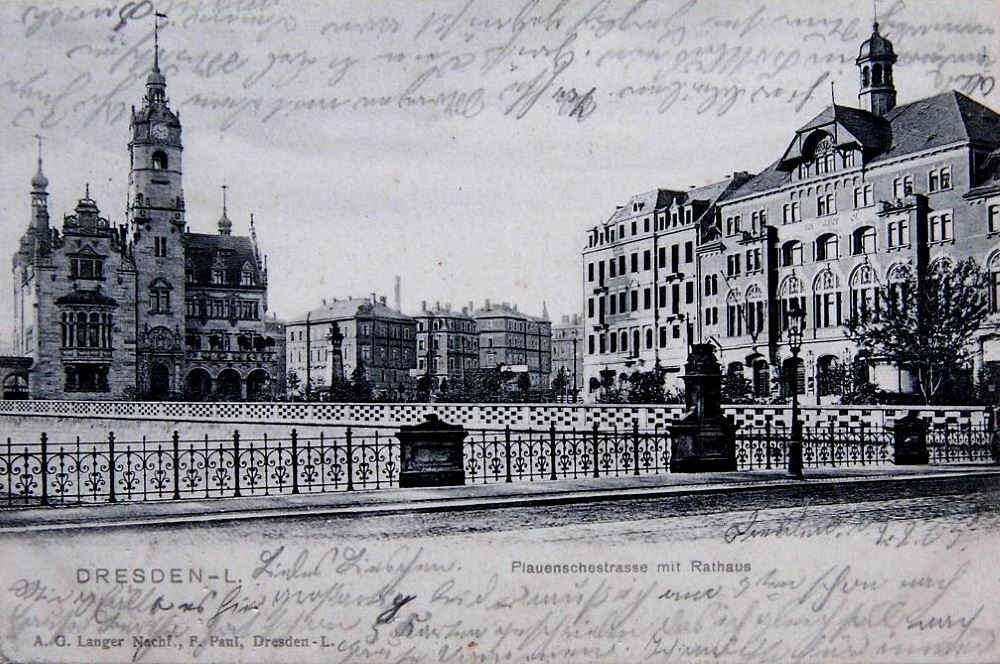

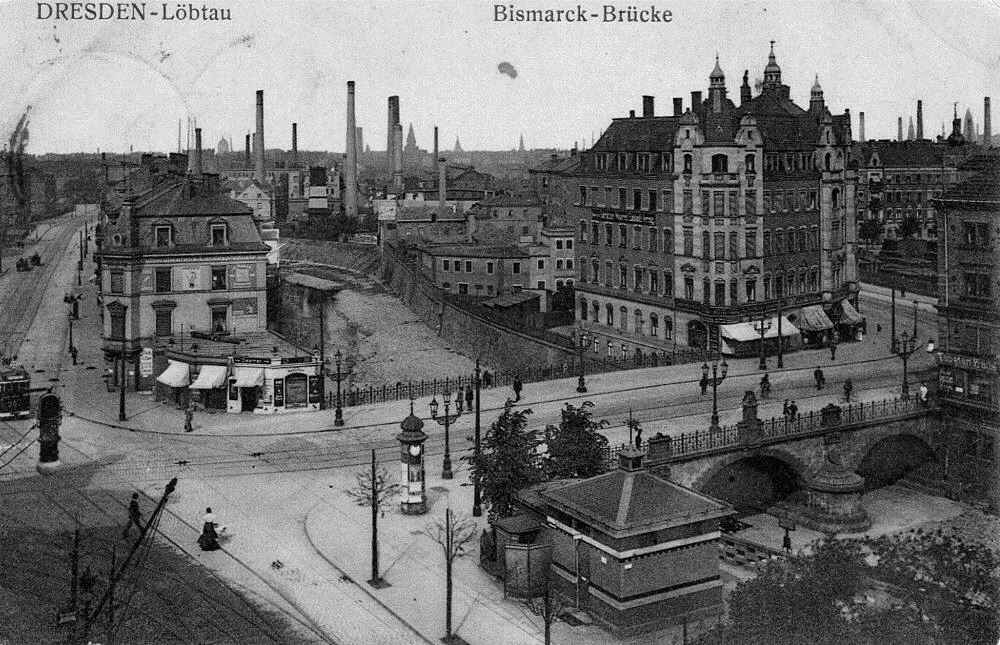

Die Bismarckbrücke über die Weißeritz Ende der 1920er Jahre. Hinter Straßenbahn und Kraftomnibus der Städtischen Straßenbahn erhebt sich das Rathaus Löbtau.

Heute ist die mittlerweile namenlose Bismarckbrücke durch einen Neubau aus den 1990er Jahren verstellt, der zusätzliche Fahrspuren aufnimmt.

Das Rathaus wurde 1945 zerstört, die Ruine später beseitigt. Es stand in etwa anstelle der hohen Bäume der Grünanlage.

Vergleichsbild.

Hier blicken wir am ebenfalls als Kriegsverlust abgängigen „Dreikaiserhof“ vorbei in die Kesselsdorfer und die Tharandter Straße. Es kreuzten sich Strecken beider Gesellschaften, wie an den unterschiedlich gefärbten Straßenbahnwagen deutlich erkennbar ist. Die Städtische Straßenbahn behielt die farbliche Trennung bis gegen Ende des 1. Weltkrieges übrigens strikt bei.

Dessen wahrhaft unwürdiger Nachfolger in Form der „Löbtau Passagen“. Was für ein Euphemismus für dieses Stück in Beton gegossener abgrundtiefer Hässlichkeit. Die leeren Fensterhöhlen des Parkdecks wirken wie eine unfreiwillige Reminiszenz an die 1945er Kriegsruinen an gleicher Stelle. Man muss fast hoffen, dass die Qualität der Bauausführung der Ästhetik des Machwerkes in nichts nachsteht und es infolgedessen eine überschaubare Halbwertszeit haben wird…

Davor liegt seit nunmehr 19 Jahren ohne Funktion noch immer die Gleiskreuzung der Strecke in der Tharandter Straße mit der aus der Freiberger Straße kommenden Wölfnitzer Strecke.

Blick in die von Nachwende-Neubauten geprägte untere Kesselsdorfer Straße.

Ungleich mehr Flair bot die Kesseldorfer Straße in der Vorkriegszeit. Das Bild dürfte aus den 1930er Jahren stammen.

Blick in die Tharandter Straße um die Jahrhundertwende.

Wenig erinnert an den einstigen städtebaulichen Reiz der Ecke. Das Rathaus fehlt, und zur „Passage“ rechterhand, eigentlich ein Supermarkt-Flachbau mit aufgestapelten Parkdecks und Pseudo-„Fassade“, wurde eigentlich schon alles Notwendige ausgeführt.

Das Löbtauer Rathaus entstand ab 1895 unmittelbar am Weißeritzufer. Beim Weißeritzhochwasser am 31. Juli 1897 wurde das noch unfertige Gebäude schwer in Mitleidenschaft gezogen und konnte so erst verspätet übergeben werden. Gerade einmal fünf Jahre diente es der Gemeinde Löbtau als repräsentativer Sitz, dann wurde diese nach Dresden zwangseinverleibt.

Heute präsentiert sich die Stelle dergestalt, nur der Dokumentation wegen…

Die „Huschhalle“ ist eine stadtbekannte Löbtauer Institution, wobei der Normalbürger das zwielichtige Etablissement doch eher meidet. Bis Anfang der 1990er Jahre diente es den Fahrgästen der Linie 12 als repräsentative Wartehalle mit Fahrscheinverkauf.

Bevor wir die Tharandter Straße erkunden noch einmal ein Gesamtblick des heute völlig entstellten Kreuzungsbereichs.

Ehemaliger Haltestellenbereich „Kesselsdorfer/Tharandter Straße“ der Linie 12, bzw. zuletzt der 8. Im Vordergrund rechts eine leider verunzierte Informationstafel zum Rathaus Löbtau.

Besagte Infotafel in voller Schönheit, ohne störende Verunzierungen.

Historische rückseitige Ansicht des Rathauses mit dem Kreuzungsbereich und der Weißeritzbrücke im Hintergrund.

Vom Rathaus besteht noch ein als Jugendclub genutztes Nebengebäude und dieses schöne Portal mit Jugendstilanklängen.

Tharandter Straße, Ecke zur Schillingstraße. In letzterer befand sich in den 1990er Jahren der Busendpunkt der Linien 61 und 93.

An der seit eh und je gewerblich geprägten Tharandter Straße haben sich dennoch einige ansehnliche Gründerzeithäuser erhalten.

Ecke Anton-Weck-/Tharandter Straße, ehemalige Leder- und Treibriemenfabrik der Gebrüder Klinge.

Eckhaus Oederaner Straße (Hohenzollernstraße)/Tharandter Straße 15.

Blick in die Oederaner Straße. Unmittelbar hinter dem Haus fließt die Weißeritz.

Diese hinterließ 1897 auch an jenem Haus ihre Spuren, wie die zeitgenössische Postkarte belegt. 2002 sahen die Bilder der Zerstörung auch in Plauen und Löbtau ähnlich aus.

An der Haltestelle „Clara-Viebig-Straße“ hält seit 1998 nur noch der Bus. Zunächst wurde die Linie 89 als „Ersatzverkehr“ für die Linie 8 bis zur Cottaer Straße verlängert, heute ist es die 63, die die stillgelegte Straßenbahnrelation fast auch ganzer Länge befährt.

Dekonstruktivistische Architektur bei der Sächsischen Druck- und Verlagshaus GmbH.

Reste alter Fabriken prägen noch heute die Tharandter Straße. Meist werden diese zweckentfremdet genutzt, wie das „KIF“, Kino in der Fabrik, das die Anlagen der Strickmaschinenfabrik von Irmscher und Co. nachnutzt, nach dem Krieg Teil des VEB Kupplungs- und Triebwerksbau.

Schräg gegenüber die letzten Reste der Konservenfabrik Bernhard Richter „Rotsiegel“, die als Betriebsteil „Rotsiegel“ des VEB Kofa Dresden mit Stammsitz auf der Kötzschenbroder Straße in Mickten nach 1990 abgewickelt wurde.

Einmündung Frankenbergstraße. Die 1928 errichtete Omnibus-Großgarage der KVG Sachsen wurde bis Anfang der 1990er Jahre vom rechtsnachfolgenden Kraftverkehr Dresden nachgenutzt. Heute werden hier Fahrräder verklingelt, wofür die Einfahrten des schönen expressionistischen Baus durch einen hässlichen Glasvorbau entstellt wurden.

Haltestelle Würzburger Straße an der Einmündung der Mohorner und Hainsberger Straße.

Ein historischer Vergleichsblick.

Tharandter Straße, Blick nach Süden. Vor uns liegt die letzte Haltestelle auf der „Plauenschen Grundbahn“ vor dem Abzweig der Coschützer Strecke.