Mit der alten 86 quer durch die Albertstadt (Teil III & Schluss)

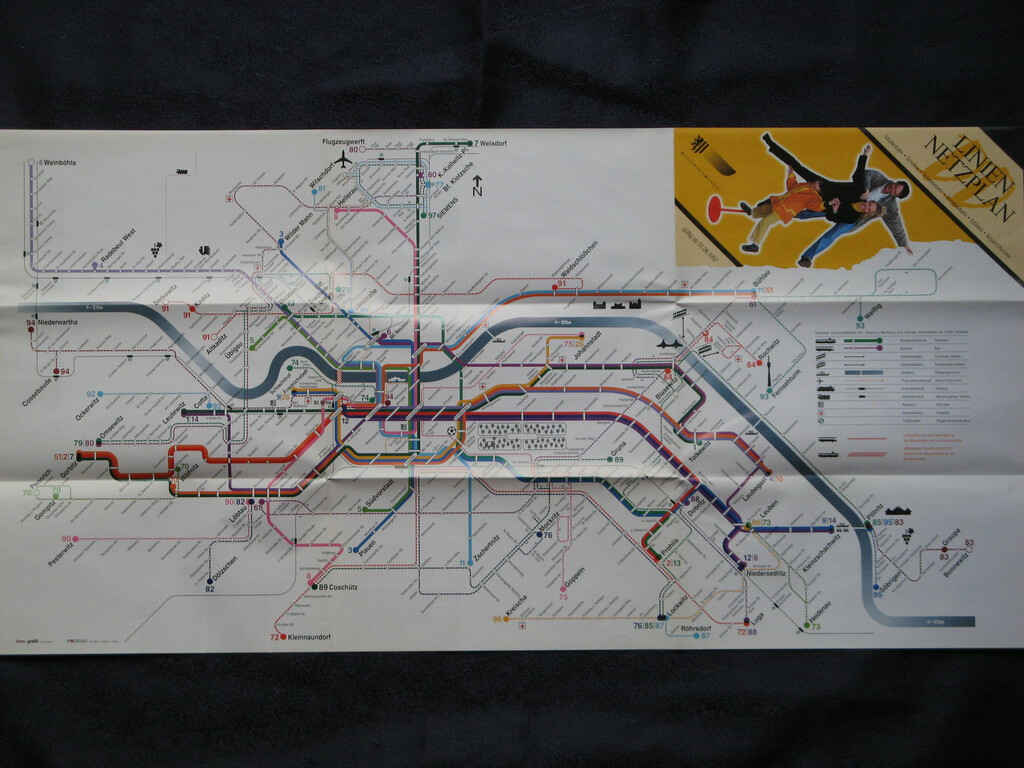

Zu Beginn des dritten Teils erlaube ich mir noch einmal eine kurze verkehrsgeschichtliche Irrlichterei. Auf die Ringbahnpläne der zehner und zwanziger Jahre hatte ich ja schon im „Projekte“-Strang verwiesen. Der im zweiten Teil abgegangene Abschnitt hätte sich unter Verweis auf den geplanten „Äußeren Ring“ der Straßenbahn wunderbar auch hierfür qualifiziert, entspricht dieser doch genau der Führung der heutigen Buslinie 64 zwischen Hechtstraße und Pfotenhauerstraße – und damit natürlich auch auf der östlichen Stauffenbergallee. Zum Untergang der Linie 86 werde ich mich am Ende noch einmal ausführlicher auslassen. Damit weiter im eigentlichen Text.

---

Der beginnende Regen ließ mich den letzten Abschnitt doch recht schnell abwickeln. Ich bitte daher auch die Motivqualität zu entschuldigen. Zunächst blicken wir die entbaumte Waldschlößchenstraße hinunter zu jenem Verkehrsbauwerk, was sich für den Grünschwund in seiner näheren Umgebung hauptsächlich verantwortlich zeitigt. Bloß weg hier…

Hinter den einst von der Sowjetarmee genutzten Häusern an der Radeberger Straße lugt die mächtige Grenadierkaserne aka Landesdirektion hervor. Wir haben die Albertstadt nun verlassen und bewegen uns ganz zivil durch die östlichsten Ausläufer der Antonstadt, heute oft fälschlich als „Radeberger Vorstadt“ tituliert – ein völlig ahistorischer Kunstbegriff.

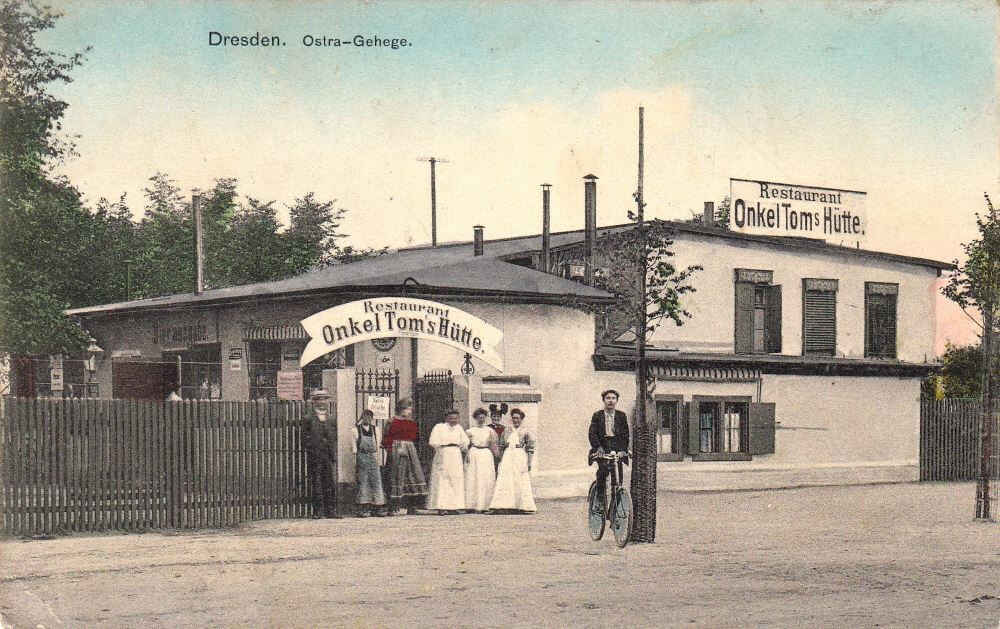

Die Gründerzeitzeile an der Radeberger Straße endet am Gelände der ehemaligen Waldschlößchenbrauerei.

Weiter durchfuhr die 86 die Charlottenstraße. Hinter dem nicht zu übersehenden Hinweisschild auf die Heimstatt des SC Borea im Jägerpark erkennt man noch Reste der typisch russischen Betonfertigteilmauern, die einst das ganze Gelände bis vor zur Waldschlößchenstraße umgaben. Natürlich nur in echtem Russenkasernenblaugrau, in dem sich damals auch die Häuser dahinter präsentierten.

In der Charlottenstraße treffen wir auf ein oft übersehenes architektonisches Kleinod: Das „Waldschlößchen“ des Grafen Marcolini wurde als Jagdhaus von 1785 bis 1790 errichtet und zeigt unverkennbar neogotische Anklänge. Der Name übertrug sich später auf die benachbarte Brauerei und damit auf das gesamte Areal.

An der Ecke zur Klarastraße steht die Grumbtsche Villa, errichtet 1906-07 von Martin Pietzsch. Der Jugendstilbau weist deutliche gestalterische Parallelen zum viel bekannteren Loschwitzer Künstlerhaus auf. Kein Wunder, stammt es doch vom selben Architekten.

Die Charlottenstraße wird zur Heideparkstraße. Der Namenswechsel zeigt dem Eingeweihten eine Flurüberschreitung an, denn wir verlassen die Antonstadt und betreten… Loschwitzer Territorium! Kein Witz!

Blick in den Zwickel von Angelikastraße rechts und Böhmertstraße links. Letztere gehört, ebenso wie die gesamte linke Häuserzeile der Angelikastraße, schon zu Loschwitz. Der motivversauende weiße Lieferwagen steht somit genau auf der Flurgrenze, die zudem bis 1921 auch der Dresdner Stadtgrenze entsprach.

Der parkende Personenkleinkraftwagen markiert exakt den Standort der aufgelassenen Haltestelle Heideparkstraße, dem östlichen Endpunkt der Linie 86. Zurück ging es über eine Schleifenfahrt über Fischhausstraße, Bautzner und Klarastraße.

Das hübsche Häuschen gegenüber repräsentiert den vor dem Ersten Weltkrieg in Dresden und Umgebung sehr populären Heimatstil und beherbergte dereinst die Chirurgische Privatklinik Dr. Hans Härtel.

Wir folgen noch ein Stück der Wendefahrt der 86 und biegen in die Fischhausstraße ab.

Den hiesigen Busverkehr wickelt seit 2013 die Linie 74 ab, die damit dem Jägerpark die bis dato schwer vermisste Nahverkehrsanbindung garantiert. Gleichzeitig endete der Busverkehr auf der Charlotten- und Heideparkstraße, doch dazu gleich mehr.

Noch mal ums Eck, und wir sind an der Bautzner Straße, immer noch auf Loschwitzer Flur. Die ehemaligen Stasigebäude, entstanden aus dem „Heidehof“, zeigen sich frisch saniert. Damit beenden wir die Begehung und widmen uns abschließend noch einmal der Geschichte unserer 86.

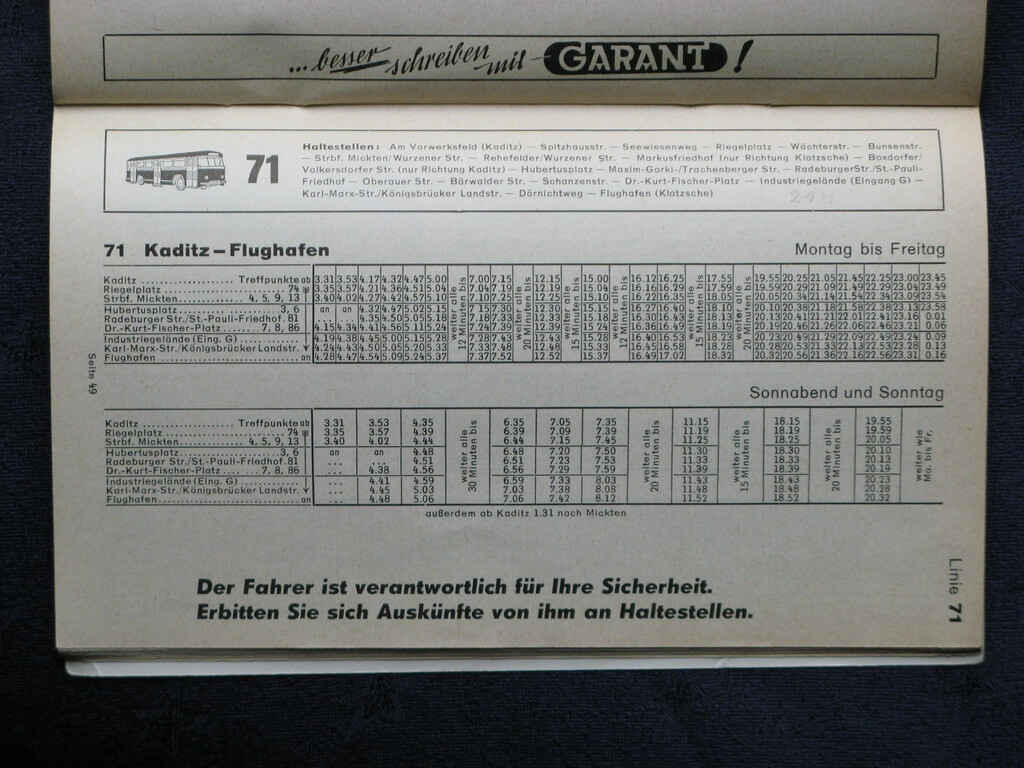

Die eigentlich überflüssig gewordene 86 sollte die Wende tatsächlich um fünf Jahre überleben. Zur betriebsbedingt veränderten Linienführung im westlichen Streckenteil habe ich mich ja schon geäußert. Ab 1993 fand man die Linie daher im Fahrplan als eine Art „Ringlinie“ Heideparkstraße – Hammerweg –Heideparkstraße, der Endpunkt am Hammerweg wurde ohne Wendezeit als normale Zwischenhaltestelle angefahren. Wir sehen hier den letzten Buchfahrplan der 86 aus dem Jahr 1994.

Auch der 86 spendierte man 1992 zur großen Reform des Straßenbahn-Liniennetzes noch einmal eine Garnitur neuer Schilder, für den Fall, dass doch tatsächlich einmal einer der wenigen verbliebenen kurzen Ikarus-Busse zum Einsatz gelangen sollte. Diesmal gab es sogar Haltestellen! Das Exemplar aus meiner Sammlung hat jedoch definitiv nie einen Bus von innen gesehen. Die dargestellte Linienführung entspricht noch der originalen ohne Schleifenfahrt durch das Hechtviertel. Ob hierfür 1993 dann noch einmal neue Schilder aufgelegt wurden entzieht sich meiner Kenntnis, ist aber zu bezweifeln. Interessant ist sicherlich das Studium der Haltestellennamen: 1992 gab es tatsächlich noch ein „Haus der sowjetischen Offiziere“!

---Epilog---

Am 29. Oktober 1995, einem Sonntag, trat ein neuer Fahrplan mit wieder mal zusammengestrichenem Liniennetz in Kraft. Dies bedeutete, dass am 27. Oktober um 16.54 Uhr sich bislang letztmalig ein Bus vom Hammerweg aus über die westliche Stauffenbergallee in Bewegung setzte und damit ein über dreißig Jahre währendes, eher unscheinbares Kapitel der Dresdner Nahverkehrsgeschichte beendete.

Viele besser jedoch erging es dem westlichen Streckenteil. Auf Kosten der Klotzscher Busanbindung wurde ab Fahrplanwechsel die Linie 91 ab Stauffenbergallee zum Waldschlößchen umgelegt und befuhr nun regelmäßig im wochentäglichen 10-Minuten-Takt die bislang eher stiefmütterlich behandelte Verbindung. Die Wendefahrt an der Heideparkstraße wurde verändert, die Busse kehrten nun nicht mehr über die Klarastraße, sondern fuhren weiter bis zum Waldschlößchen, wo auch der offizielle Endpunkt eingerichtet wurde, und zurück über die Waldschlößchenstraße. Dies verbesserte die Umsteigebeziehungen zur Linie 11 erheblich.

Später wurde direkt am Waldschlößchen gedreht und die Heideparkstraße nun in beiden Richtungen befahren. 2009 mutierte die 91 zur 64 auf zunächst unverändertem Linienweg. 2013 wurde die nunmehrige 64 schließlich über die neue Brücke in die Johannstadt und weiter nach Reick verlängert, gleichzeitig die Quartierbuslinie 74 Marienallee – Waldschlößchen – Jägerpark neu eingerichtet. Seitdem verkehren keine Busse mehr planmäßig über die Radeberger, Charlotten- und Heideparkstraße, die ihre Haltestelle damit verlor. Heute erscheint es angesichts der gut gefüllten Gelenkbusse der 64 unvorstellbar, dass man auf der Stauffenbergallee jahrzehntelang mit wenigen täglichen Fahrten ausgekommen ist. Ein Beweis dafür, wie die lange Jahre durch NVA und Sowjetstreitkräfte in Beschlag genommene und damit der öffentlichen Nutzung praktisch entzogene Albertstadt wieder in das Bewusstsein und das aktive Leben der Dresdner zurückgekehrt ist.

Die Liniennummer 86 übrigens feierte seitdem zwei-, wenn nicht gar dreifache Wiederauferstehung. Von 1998 bis 1999 existierte sie auf der Route Postplatz – Coschütz als Ersatz für die stillgelegte Straßenbahnverbindung. Ab 2000 gab es die 86III, diesmal als völlige Neuerschließung zwischen Niederwaldplatz und Heidenau. Aus Teilen dieser ging 2009 die heute ausschließlich vom RVD befahrene 86IV hervor, nunmehr eher eine Regional- denn eine echte Stadtbuslinie auf der atemberaubend langen Tour von Heidenau über Dobritz, Prohlis, Lockwitz nach Kreischa…

Schönen Abend!