^ Herzlichen Glückwunsch zum 111. in die Wurzner Straße 10!

Anzeige von 1922

Quelle: Online Adressbuch Leipzig - Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

^ Herzlichen Glückwunsch zum 111. in die Wurzner Straße 10!

Anzeige von 1922

Quelle: Online Adressbuch Leipzig - Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

^ Sehr guter Tipp, Rundling! Die Geschichte des Hauses und der Familie Held wird dort auf Seite 70-87 ausführlich dargestellt. Ein sehr lesenswertes Buch.

Der Standort Merseburger Str. 84 - Ecke Demmeringstr. 43-45 wurde im Mai 1913 eröffnet, Erweiterungen erfolgten 1926 und 1929.

Nicht verwechseln mit dem Standort Lützner Str. 45-47 - Ecke Merseburger Straße. Dieser Neubau von 1908 beherbergte das Sächsische Kleiderstoff-Versandhaus Max Sachse, ab 1910 Kaufhaus Max Sachse.

Dieses wurde 1928 von den Gebr. Held erworben, aber nicht selbst genutzt, sondern an die Firma Hollenkamp & Co., Brühl 28-32 - Ecke Reichsstr. 47, vermietet, welche dort als Zweigniederlassung Leipzig-Lindenau bis 1972 mit Herren-, Damen- u. Kinderkleidung auf "Kundenfang" ging.

In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass zum 25-jährigen Firmenjubiläum der Fa. Gebr. Held im September 1931 in der Hirzelstr. 1a (Bj. 1901) ein kleines Kaufhaus unter der Leitung von Max Held eröffnet werden konnte. Zuvor konnten dort auf 2 Etagen Artikel im Warenhaus von Aron Lobsenzer erstanden werden.

^ Interesse ist schon da, Material auch, der Wille zum Hochladen ist ebenfalls vorhanden – allein was fehlt sind die aktuellen Vergleichsbilder.

Vielen Dank auch für die Links. Ich möchte noch die -Fazebug-Seiten "Album-einer-Stadt-Leipzig-gestern-und-damals" und "Altes Leipzig" hinzufügen, dort gibt es auch mal ab und an eine Rarität zu erblicken.

^ Meinst Du das hier?

Hallo Brotbeutel

Willkommen in DAF und Danke für das Interesse. Eigentlich gehört das Thema Historie wohl nicht hierher, ich glaube dafür ist der Thread Historische Ansichten und Vergleiche im Café Mephisto vorgesehen, den findest Du hier. Kann sein das uns der Admin gleich dorthin rauskegelt. Ausnahmsweise gibt es im Anschluss einen kleinen Bildbonus, sozusagen als Kompensation für Deinen steinigen Weg der Anmeldung.

Ich bin dort im Neubaugebiet aufgewachsen und suche nun schon eine Weile nach Bildmaterial der Vor-/Nachkriegsbebauung der Straßenzüge. Ich bin bis jetzt weder in diversen Büchern, noch in den Stadtteilstudien von Pro Leipzig e.V. fündig geworden.

Das Problem kenne ich, mir geht es genauso. Ich habe nur 2 Abbildungen gefunden, welche Dich interessieren könnten, eine aus Neureudnitz (Oswaldstraße) und eine andere aus Thonberg (Witzgallstraße).

Oswaldstraße 1930er

Bild: Stadtgeschichtliches Museum

Die Oswaldstraße in den 1930er (?). Blickrichtung nach Norden, die Straße mündet dort in die Mühlstraße, ein Teil der Riebeck-Brauerei ist gut zu erkennen. Der dreieckige Schmuckplatz Mitte-Links war umgrenzt von der Stötteritzer Straße (im Vordergrund unten nach links führend, sonst nicht im Bild), der Friedrich-Wilhelm-Straße (ab 1947 Witzgallstraße) als nördlicher Abschluss - von rechts die Oswaldstraße kreuzend und (nicht im Bild) nach links zur Stötteritzer Straße führend und der vom Süden nach Norden verlaufenden Oswaldstraße. Ganz links im Bild mündet noch die Cäcilienstraße auf den Platz.

Die zu sehenden Gebäude:

Eckhaus links = Cäcilienstr. 23 - Ecke Friedrich-Wilhelm-Str.

Eckhaus Mitte = Oswaldstr. 26 - Ecke Friedrich-Wilhelm-Str.

Rechts angeschnitten = Oswaldstr. 19, die Markise beschattet wohl die Auslagen der Uhrenhandlung Rothe.

Alle auf diesem Bild zu sehenden Gebäude haben die Luftangriffe überstanden und waren laut Adressbuch 1949 voll belegt. Das weitere Schicksal ist bekannt.

Stötteritzer Str./Ecke Witzgallstr.

Bild: Bildindex Deutsche Fotothek – Bild F. Hettwer im Juli 1992 – Bildbeschreibung: Wohn- u. Geschäftshaus (Ruine) Stötteritzer Str./Ecke Witzgallstr.

Ich vermute es ist Witzgallstr. 6 - ex Friedrich-Wilhelm-Str. 6 (1929-47) - ex Mariengasse 3 (bis 1928). Wenn meine Hausnummern-Spekulation korrekt sein sollte, geht hier der Blick vom oben erwähnten Schmuckplatz in Ost-West-Richtung zu Prager Straße. In Vordergrund verläuft die Stötteritzer Straße von rechts (Norden - Neureudnitz) nach links (Süden - Thonberg). Die kurze Straße vom linken Eckhaus bis zur Prager Straße im Hintergrund hieß bis 1929 Mariengasse und wurde im selben Jahr mit der Friedrich-Wilhelm-Straße (ab 1947 Witzgallstraße) vereinigt. Die beiden Gründerzeithäuser im Hintergrund rechts und links könnte die im Abbruch befindliche Westseite der Prager Straße darstellen. In der Mitte ganz hinten wäre dann das ehemalige Taubstummeninstitut (Samuel-Heinicke-Schule) an der Karl-Siegismund-Straße zu sehen. So zumindest meine Erklärung des Bildes nach einem tiefen Blick in die Glaskugel. Vielleicht hat ja jemand andere Infos.

Alles in allem eine eher mager Ausbeute an Bildmaterial. Versuche es doch mal im Stadtarchiv in der Torgauer Straße (Nutzung kostenpflichtig), dort gibt es auch eine Fotosammlung. Ansonsten kann man nur hoffen dass einige Zeitzeugen ihre alten Bilder digitalisieren und irgendwann mal ins Netz stellen. Das Desertieren der gesuchten Altbausubstanz ist ja noch keine 30 Jahre her.

Die Eigentümer des Gebäudes lassen ihre Immobilie orkangestützt zurückbauen, eine alternative Variante zum Zwangsabriss. Durch eine gezielte Lenkung der Windböen von Südost nach Nordwest ließen sich die losen Bauteile sogar nach und nach auf die hinter dem Haus befindlichen Grünflächen verbringen, so dass die sukzessive Amputation des Anwesens relativ kostenneutral erfolgen könnte. Bis die Demontageattacken erfolgreich vollzogen sind, sollte an der Haltestelle Henriettenstraße stadtauswärts seitens der LVB Helmpflicht für die verschreckten Fahrgäste erteilt werden.

Lützner Straße 118 - Baujahr um 1910 - Kulturdenkmal in Altlindenau - Danke, liebe Objektregenten für den unsensiblen Umgang mit einem Stück Baukulturerbe!

Vermutlich wird es dann aber im Sprachgebrauch fast immer zu Reudnitz geschlagen werden. In dem Falle wäre es gar nicht falsch, denn die Fläche gehörte ca. 700 Jahre lang zur Reudnitzer Flur und wurde dann offenbar erst um 1900 oder noch später nach Thonberg umgeflurt.

Nach meinen Infos gehörten die Flächen immer zu Reudnitz. Wobei das geplante Bauvorhaben genauer gesagt im ehemaligen Neureudnitz realisiert werden soll. Nachfolgend 2 Karten, auf denen die Grenzen schwarz (1915) bzw. rot (1920) markiert sind. Wann wurde denn dieses Gebiet von Thonberg "okkupiert"?

Karte Neureudnitz 1915

Karte Neureudnitz 1920

Noch einige Anmerkungen zur Entwicklung des Viertels und zum Projekt.

Das sogenannte Neureudnitz entstand ab 1855 mit der Ansiedlung der Maschinenfabrik und Eisengießerei des berühmten Werkzeugmaschinen-Tüftler Christian Mansfeld (u.a. vollendete er 1853 die erste in Deutschland hergestellte Nähmaschine!) in der Mühlstraße 15-19 (ab 1921 in Paunsdorf, Riesaer Straße 56-64).

Die industrielle Entwicklung von Reudnitz verlief zweigeteilt, einmal an der Kohlgartenstraße im alten Dorf Reudnitz, und im Süden auf Reudnitzer Flur an der Mühlstraße (so entstand ab 1862 die Brauerei von Adolf Schröder, spä. Riebeck, in der Mühlstr. 13). Beide Firmen haben das Quartier in seiner Entwicklung wesentlich beeinflusst.

Man nannte diesen südlichen Teil Neureudnitz, die Flächen dazwischen waren noch nicht bebaut. Neureudnitz war sogar seit 1864 eine eigenständige Landgemeinde, auf alten Karten ist die Bezeichnung noch zu sehen, am 01. Januar 1890 ging es ab zu "Muttern" nach Leipzig.

1988-90 erfolgte der Flächenabriss ganzer Straßenzüge (Cäcilienstr., Oswaldstr., Witzgallstr.-ex Friedrich-Wilhelm-Str., Stötteritzer Str.), und auch diesem Gründerzeit-Terrain blieb im Anschluss die Heimsuchung mit den berühmt-berüchtigten "WBS 70" Betonbunkern nicht erspart. Zu allem Unglück wurde das ohnehin stark perforierte Gebiet nach 1990 auch noch mit lichtem Hain und nicht ganz so dunklem Wald beglückt, was einen weiteren Abbruch von Altbausubstanz zur Folge hatte.

Wenn ich richtig gezählt habe, sind von der ursprünglichen Bebauung in Neureudnitz abzüglich Kriegsfolgen, sozialistischer Wunderwirtschaft und Nachwende-Nachwehen lediglich 4 Exemplare übrig geblieben, und ganze zwei davon bilden die alte westliche Gemarkung von Neureudnitz an der Prager Straße.

Daher begrüße ich dieses Bauvorhaben sehr und hoffe, dass damit wenigstens ein Anfang gemacht wird, um der Ostseite der Prager Straße in diesem Bereich wieder einen städtebaulichen Rahmen zu geben. Viel Glück damit!

Bilder sind von mir.

Unter dieser Prämisse gefallen mir sowohl Materialität, als auch Dynamik des Baus. Das quasi-schwebende Dach hebt den Bau so weit nur irgend möglich an.

Mit dem angehobenen Dach gebe ich Dir Recht, ansonsten bleibe ich der Jubelarie fern. Mir gefällt die "Materialität" nicht, es entsteht eine weitere Klagemauer in "Suizid-Grau", und der einzige Drive des Baus scheint darin zu bestehen, den Betrachter mit dynamischen Schritten zur Flucht zu bewegen, nach dem Motto "Bitte gehen Sie zügig weiter, hier gibt es nichts zu sehen"! Ob Märkte, MFH oder Seniorenwohnheime (grandioses Beispiel Täubchenweg-Ecke Breite Straße), die Gestaltungen der EG-Zonen kommen oft über eine billige Kopie einer 1960er Kasernenmauer nicht hinaus.

Dazu passt auch noch als weißer oder grauer Farbklecks der Verteilerkasten in Bildmitte (für den REWE sicher nichts kann), als weiterer Baustein unserer heutigen unkreativen, städtebaulichen Kleinarchitektur 2.0, zu sehen an fast jeder beliebigen Hausecke. Notwendig ja, aber immer zuverlässig entstellend.

Ob Georg-Schumann-Straße (#322), Connewitzer Kreuz (#323) oder andere ähnliche Flachbauergüsse sonstiger Krämergroßfürsten, für mich ist und bleibt das absichtliche Stadtverunstaltung. Das Beispiel Aldi Georg-Schwarz-Str. 92-96 oder Netto Inselstr. 4 zeigt, dass es auch anderes geht. Wobei mir selbstverständlich klar ist, dass man die Standorte nicht 1:1 vergleichen kann. Und selbst bei diesen Lösungen muss man mit den von Cowboy oben angesprochenen Nachteilen der An- und Abfahrt leben. So wird eine Schließung der 1943er Bombenschneise Inselstraße 8-16 durch den großen Parkplatz im mittleren Bereich des Blocks Inselstraße-Dresdner Straße-Scherlstraße wesentlich behindert, wenn nicht gar unmöglich gemacht.

Es wäre schön, wenn sich alle Beteiligten bei der Weiterentwicklung der perforierten Gründerzeit-Stadtteile um ausgewogenere Lösungen bemühen könnten, wir sind hier nicht im Gewerbegebiet Nord.

Das gilt auch für Kitas, wenn bei diesen es die aktuelle Baugesetzgebung nicht anders zulässt, muss eben darüber neu diskutiert werden. Ich finde es unerträglich, diese sicher notwendigen Zweckbauten immer ohne Rücksicht auf die bestehenden Kubaturen in die leeren Flächen zu pflastern. Haben wir im Jahr 2015 nicht mehr drauf?

Der Besuch des Stadtteil- und Einkaufszentren-Thread hier setzt des Öfteren schon ein gewisses Maß an städtebaulich-ästhetischer Anspruchslosigkeit voraus, oder alternativ die vorherige Einnahme von irgendwelchen Leck-mich-am-Arsch-Pillen.

^ Nein, ich wollte anhand der o.g. Beispiele nur festhalten, dass dieser Gebäudetyp sehr oft in Leipzig gebaut wurde, und eben nicht selten ist. Natürlich variieren die Serien ein wenig, am Viertelsweg kam der Typ L4 – IW 58/60 zum Einsatz, der Block in der Liselotte-Herrmann-Str. hat die Bezeichnung IW 62/65 Typ "Brandenburg", was eine bezirksgebundene Variante darstellt. Die Sorte Häuser wurden ja damals überall in der DDR gebaut. Man wollte mit der industriellen Serienfertigung das Wohnraumproblem in den Griff bekommen. Wohnungspolitisch sicher ein richtiger Ansatz, städtebaulich aus meiner Sicht eher nicht.

Zum Thema Sanierung & Fassade noch ein Leckerbissen, hier ein Bild von der Hebelstraße 14 aus dem Jahr 2009, unten die Variante von 2014.

Bild ist von mir.

Gut, dass die 50er Jahre bauten ohne Außendämmung saniert werden. Ich nehme an sie stehen unter Denkmalschutz.

Genau! Denn oft gilt: Denkmalschutz = mehr oder wenig gute Sanierung – kein Denkmalschutz = Stuck u. Verzierung ab und Polystyrol (Styropor) dran.

Kulturdenkmale in Neulindenau. Ich errate mal die Bilder: Morgensternstr. 17-25 Bj.1953-56 (Bild 1+3), Leidholdstr. 12-14 Bj. nach 1960 (Bild 2), Dr.-Hermann-Duncker-Straße 1-37 Bj.1953-56 (Bild 4-7), Saalfelder Str. 65/67 Bj. nach 1960 (Bild 8), Gröpplerstraße 54-96 Bj.1929 (Bild 9-13).

Bei letztem Bild wähnt man sich in einer westdeutschen Vorstadt. In Leipzig gibt es diese Art Gebäude eher selten.

Einspruch, Euer Ehren!

Öde 1960er Wohnriegel in Zeilenformation wie oben abgebildet gibt (oder gab) es leider jede Menge in Leipzig, und zwar in fast jedem Stadtteil. Allerdings waren diese Wohnungen damals sehr beliebt und kaum zu bekommen (Grund: Wohnungsmangel - kein Bad - kacken im kalten usw.).

Eine Auswahl:

Anger-Crottendorf: Hanns-Eisler-Str./Liselotte-Herrmann-Str.

Bj. 1968-69 - ca. 7 Blocks

Connewitz: Thierbacher Str./Lippendorfer Str.

Bj. 1964 - 3 Blocks

Eutritzsch: Dreieck Bernburger Str./Schönefelder Str./Anhalter Str.

Bj. 1967-68 - 4 Blocks

Großzschocher: Dieskaustr./Anton-Zickmantel-Str./Bahnlinien

Bj. 1963-70 - 1930 WE - 37 Blocks

Gohlis: Mittlere Landsberger Str.

Bj. 1963 - 11 Blocks

Gohlis: Max-Liebermann-Str./Hannoversche Str./Virchowstr.

Bj. 1961-? – ca. 29 Blocks

Gohlis: Viertelsweg

Bj.1959-62 - 8 Blocks

Möckern: Hans-Beimler-Str.

Bj. 1960-64 - 841 WE - 25 Blocks

Möckern: Fritz-Simonis-Str.

Bj. ca. 1970 - 4 Blocks (+4 abgerissen)

Möckern: Blücher-/Yorckstr.

Bj. 1973-75 - 25 Blocks

Neu-Lindenau: Morgensternstr./Beckerstr.

Bj. 1972-73 - 170 WE - 5 Blocks

Nordvorstadt: Dreieck Georg-Schumann-Str./Eutritzscher Str./Richterstr./Prellerstr.

Bj. 1960er - 11Blocks

Schönefeld: Löbauer Str./Bautzner Str./ Friedrich-Wolf-Str.(?)

Bj. 1964-? - 1250 WE - 25 Blocks

Sellerhausen: Permoser Str./Gleisdreieck/Portitzer Str.

Bj. ab 1963 - 1300 WE - ca. 39 Blocks

Stötteritz: Holzhäuser Str./Kolmstr./Kommandant-Prendel-Allee/Naunhofer Str./Breslauer Str.

Bj. 1959- (?)66 - ca. 23 Blocks

Aber vielleicht liege ich ja völlig falsch und Du meinst was anderes, die oben erwähnten städtebaulichen Missgriffe kannst Du auf Deinen Fototouren eigentlich unmöglich übersehen haben.

Übrigens nehme ich an, Du meinst mit "Plattenbau-Ära" den Zeitraum ab etwa Mitte/Ende der 1970er Jahre. Sollte dies so sein, noch eine Anmerkung. Mehrgeschossigen industriellen Wohnungsbau mit Großplatten gab es in Leipzig schon 1961 (z.B. Karl-Liebknecht-Str. 27-33, erbaut mit der Serie WV 2000). Daher verkörpert Dein letztes Bild, welches links den Wohnblock Morgensternstraße 18-24 und im Hintergrund die vier Blocks der Beckerstraße darstellt, vielleicht mehr eine "frühe Plattenbau-Ära", da die Klötze 1972-73 mit Platten des Typs Q 6 errichtet wurden.

Dein vorletztes Bild hingegen zeigt (vermutlich) die Morgensternstraße 25-35, diese wurde in traditioneller Bauweise (Hohlblocksteine) um 1958 erbaut.

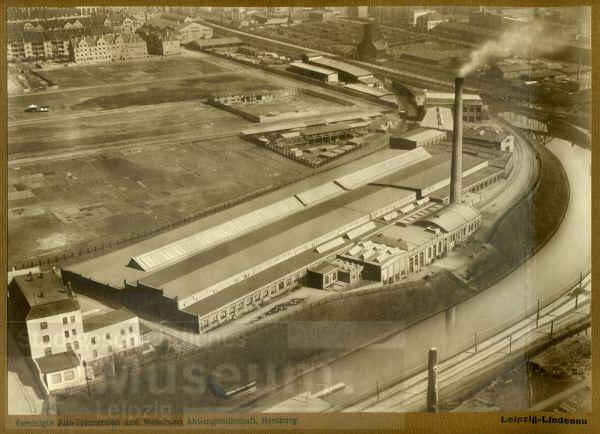

Frohe Weihnachtsgrüße aus der Jute Spinnerei Lindenau

Bauzustand 1925 – Quelle Stadtgeschichtliches Museum

Zustand 2009 – Quelle http://www.webbaviation.de

Nachfolgend aktuelle Bilder von mir.

Gute Nachrichten und klasse Bilder, vielen Dank!![]()

Ich will versuchen, nicht zu sehr zu ätzen, aber das Projekt wird dem Ort weder städtebaulich noch architektonisch gerecht.

^Du ätzt in diesem Fall nicht zu viel, die Verunstaltung von Gründerzeitarealen mit unproportionierter Neubebauung kann gar nicht genug gegeißelt werden. Bildliche Beispiele wurden und werden ja hier im Forum sehr oft, ob gewollt oder ungewollt, in diversen Strängen gut dokumentiert. Dazu zählen ebenso öffentliche Einrichtungen und besonders die sicher notwendigen, aber grausamen Flachbauten der Einkaufsmärkte an Standorten, wo eigentlich mehrgeschossig gebaut werden müsste. Da kann man schon froh sein wenn wenigstens die vorhandenen Baufluchten der Quartiere fortgeführt oder sinnvoll eingebunden werden.

Mich regt das vielmehr auf, als die auf diesen Plätzen entstehenden Bauten mit ihren oft trostlos wirkenden WDV-System Fassaden in bundesweit einheitlicher Reibeputzoptik.

Ich kann nicht glauben, dass es 2014 nicht möglich sein soll, ohne das vorgegebene Budget zu sprengen, eine wie auch immer geartete Baumaßnahme mit mehr Sensibilität für den Umgebungszusammenhang auszuführen, und die Belange der Nutzer trotzdem zufrieden zu stellen.

Mal ganz davon abgesehen, dass ich mich an den als Architektur getarnten Geometrieübungen der allermeisten Neubauten der letzten Jahre mittlerweile sattgesehen habe. Wünsche mir im großen wie im kleinen mehr mutigere Entwürfe wie bspw. hier.

Aurelinbogen alt und nicht ganz von so weit oben.

Sorry lieber DAvE LE, habe aber gerade nichts Besseres zu Deinen tollen Aufnahmen da.

Anzeige aus dem Adressbuch Leipzig von 1898. Zu der Zeit konnte sich die Kommune an dieser Stellt sogar noch eine richtige Brücke über den Karl-Heine-Kanal leisten, kaum zu fassen.

Bildquelle: digitalisierte Adressbücher der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

^ Passend dazu ein Zufallsfund von dieser Woche. Hier sieht man den Brückenumbau aus dem Jahr 1976. Hochinteressant finde ich auf den Bildern die Überreste der alten Eisenbogenbrücke. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Wäre im sanierten Zustand heute dort sicher ein absoluter Hingucker.

Hier ist auf dem Bild von Linie 11 (Seite 14) im Hintergrund recht die alte Brücke angeschnitten.

^Auf der Webseite von WEIS&VOLKMANN habe ich das Projekt nicht gefunden, hast Du noch andere Infos? Oder habe ich dort was übersehen?

^Du bist ja überall. Das Teil ist mir auch schon aufgefallen, hoffentlich lässt sich dort eine sinnvolle Nutzung umsetzen. Bei der Lage sicher nicht einfach, wäre schade um dieses Kulturdenkmal. Halt, mir fällt gerade ein Pluspunkt ein! "Fußläufig zur Parthe nur wenige Meter"! Leider ist diese von dort für Paddeltouren oder Wanderungen in Richtung Zoo/Rosental oder Mariannenpark/Taucha noch nicht so richtig attraktiv. Aber ich bin sicher, das wird noch. Spätestens mit der Bebauung der Flächen am alten Freiladebahnhof, wenn die von dort kommenden Kanäle und Fließe dann hier gebündelt an die Parthe angeschlossen werden, sind die zukünftigen Stellwerksbewohner auf Grund der erhöhten Wohnlage die Chefs vom "Roscher-Hafen" und als Brücken- oder Schleusenwärter unverzichtbar. ![]()