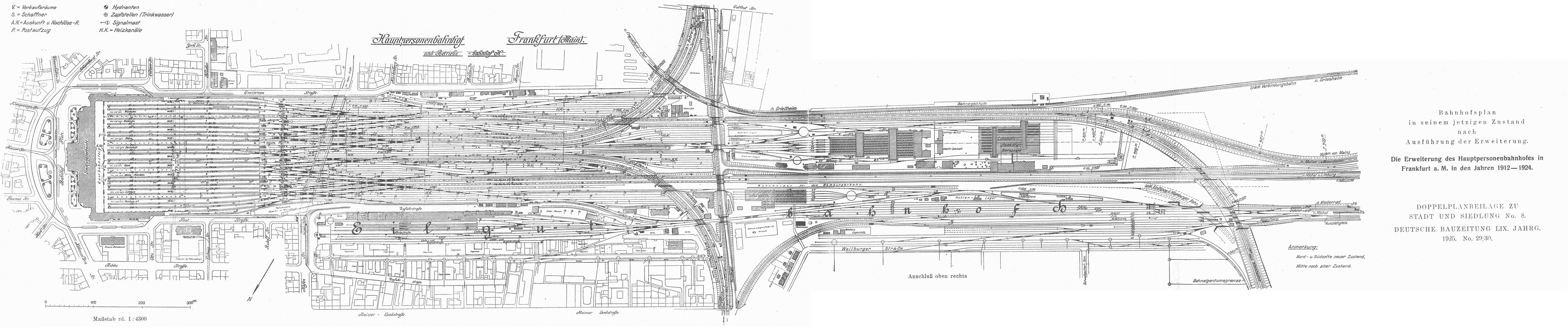

Abb: gemeinfrei, aus Deutsche Bauzeitung, Beilage Nr. 8 "Stadt und Siedlung", 1925

In letzter Zeit war viel zu lesen über die Kapazitätsprobleme des Bahnknotens Frankfurt im allgemeinen und des Frankfurter Hauptbahnhofs im besonderen und von den Bemühungen, dieser Probleme Herr zu werden. Das Ausbauprogramm FrankfurtRheinMainplus dient diesem Zweck ebenso wie die Neubaustrecken im Kinzigtal und nach Mannheim. Die neuesten Überlegungen gehen dahin, einen Fernbahntunnel in West-Ost-Richtung unter der Stadt hindurch zu graben und den Hauptbahnhof um eine viergleisige unterirdische Verkehrsstation zu erweitern.

Die Klage über fehlende Kapazitäten im Frankfurter Hauptbahnhof ist im Grunde so alt wie der Hauptbahnhof selbst und Diskussionen darüber, wie die Verkehrsprobleme des Ballungsraums gelöst werden könnten, sind schon oft geführt worden.

Die anfängliche Idee, den zu bauenden Centralbahnhof mit 34 Gleisen auszustatten, wurde wohl wegen des immensen Flächenbedarfs nicht weiterverfolgt, man begnügte sich mit 18 Gleisen. Der neue Hauptbahnhof war noch keine 40 Jahre alt, als die Kapazität durch Anbau zweier Bahnsteighallen auf 25 Gleise erhöht wurde, das war 1925. Die Anbauten waren gerade fertiggestellt, als schon wieder Überlegungen einsetzten, den Bahnknoten Frankfurt für weiteres Wachstum der Stadt und des Ballungsraums zu rüsten. Ein besonders visionärer Vorschlag ist jetzt über 90 Jahre alt und war zu seiner Zeit mindestens so umwälzend wie die Idee der durchgehenden Untertunnelung der Innenstadt.

Die Diskussion muss man vor dem Hintergrund der zunehmenden Industrialisierung des Untermaingebietes und damit einhergehenden Bevölkerungswachstums sehen. Zwischen 1900 und 1925 ist die Einwohnerzahl der Provinz Hessen-Nassau um über 250.000 gestiegen, vornehmlich im Bereich der Städte Frankfurt und Wiesbaden. Dies war auch Anlass für eine Gebietsreform in der Preußischen Provinz Hessen-Nassau, speziell im Untermain-Gebiet. Im obrigkeitlich organisierten Land Preußen wurden im Grunde ständig Kreise aufgelöst, neu gebildet, Gemeinden ein- und ausgegliedert - Gebietsreform war immer, um die Verwaltungsstrukturen den sich ändernden Verhältnissen anzupassen, nun also in der Provinz Hessen-Nassau:

Zum 1. April 1928 wurde

- der Main-Taunus-Kreises neugebildet aus Gemeinden des Kreises Höchst, des Kreises Königstein und des Landkreises Wiesbaden;

- der Kreis Höchst aufgelöst und auf den Main-Taunus-Kreis und den Stadtkreis Frankfurt am Main aufgeteilt;

- der Kreis Königstein aufgelöst und auf den Main-Taunus-Kreis und den Obertaunuskreis aufgeteilt

- der Landkreis Wiesbaden aufgelöst und auf den Main-Taunus-Kreis und den neugebildeten Stadtkreis Wiesbaden aufgeteilt;

- der Stadtkreis Frankfurt am Main um Gemeinden des Kreises Höchst und um eine Gemeinde des Landkreises Hanau, der Stadtkreis Wiesbaden um Gemeinden des Landkreises Wiesbaden und der Obertaunuskreises um Gemeinden des Kreises Königstein vergrößert.

Frankfurt vergrößerte sein Stadtgebiet dadurch um 60 km² und seine Einwohnerzahl um fast 77.000 auf über 515.000 Einwohner.

Die auf den 1. Weltkrieg folgende Depression, die wirtschaftlichen Folgen des Versailler Vertrages und die Folgen der Hyperinflation von 1923 waren noch nicht überwunden, aber seit 1925 war Aufbruchstimmung, die Wirtschaft wuchs ebenso wie der Güter- und Personenverkehr auf Straße und Schiene. Kein Wunder also, dass auch in Frankfurt überlegt wurde, wie man die schon eingetretenen und bereits aufscheinenden künftigen Verkehrsprobleme lösen wollte.

92 Jahre ist es jetzt her, dass die Stadt Frankfurt zusammen mit der Industrie- und Handelskammer Frankfurt 1927 eine Denkschrift vorlegte „Die Stellung Frankfurts im Eisenbahnverkehr“. Die Autoren der IHK kannten die Sorgen ihrer Basis und die Autoren aus dem städtischen Siedlungsamt arbeiteten parallel an der Aufstellung eines Generalbebauungsplans für Frankfurt und hatten von daher die Entwicklung der Gesamtstadt und damit auch die künftigen verkehrlichen Anforderungen im Blick.

Die Denkschrift von 1927 steht im Kontext seit langem wiederholter Klagen der Frankfurter Wirtschaft und des Magistrats über die Vernachlässigung hiesiger Belange durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Als ein großes strukturelles Hemmnis wurde die Tatsache identifiziert, dass der Wirtschaftsraum im Zuständigkeitsbereich zweier Reichsbahndirektionen lag (Frankfurt und Mainz). Während die RD Frankfurt u.a. für die preußische Provinz Hessen-Nassau zuständig war, lag der gesamte südmainische Bereich mit Ausnahme der Frankfurter Stadtteile, d.h. die Provinz Starkenburg des Volksstaates Hessen (vorm. Großherzogtum Darmstadt) im Bereich der RD Mainz. Im Grunde waren die Verhältnisse sogar noch komplizierter, weil der östliche Wirtschaftsraum eisenbahnmäßig im Bereich RD Würzburg bzw. Nürnberg lag, aber aus ihrem Preußischen Blickwinkel hatten die Autoren Aschaffenburg, das nicht weiter entfernt liegt als Darmstadt, Mainz oder Wiesbaden, gar nicht in den Blick genommen.

Abb: Karte von Hessen 1930, gemeinfrei, lizensiert unter GFDL vom Autor störfix

Beklagt wurden ungünstige Tarife im Personen- und Güterverkehr ebenso wie ein nachteiliger Fahrplan und chronisch überfüllte Züge vor allem im morgendlichen Berufsverkehr. Die Autoren forderten die Einführung eines Taktfahrplans, einen 30-Minutentakt auf allen Vorortlinien, eigene Gleise für den Vorortverkehr; vor allem im werktäglichen Vorortverkehr auf den Strecken von Westen und Norden machten sich bereits die Problematik eines starken Pendlerverkehrs bemerkbar.

Ein großes Problem für die Einführung des Taktfahrplans wurde im Wagenpark gesehen. Schwere Loks und schwere Reisezugwagen verhinderten, dass die Züge auf den relativ kurzen Distanzen zwischen den Stationen höhere Geschwindigkeiten und kurze Fahrzeiten erzielten. Den Vorschlag, die durch die anstehende Elektrifizierung des Berliner Stadtbahn-, Umgehungs- und Vorortverkehrs freiwerdenden Lokomotiven und Wagen zum Teil nach Frankfurt zu holen, lehnte die Reichsbahn ab. Über 400 kleine und leichte Loks und rd. 1.600 leichte, mit vielen Ausstiegen versehene Personenwagen, würden durch die Umstellung auf elektrischen Betrieb ab Mitte 1928 nach und nach frei werden. Die Reichsbahn jedoch ließ wissen, deren Einsatz sei in Frankfurt aus technischen Gründen nicht möglich, ohne dass die Gründe näher ausgeführt wurden.

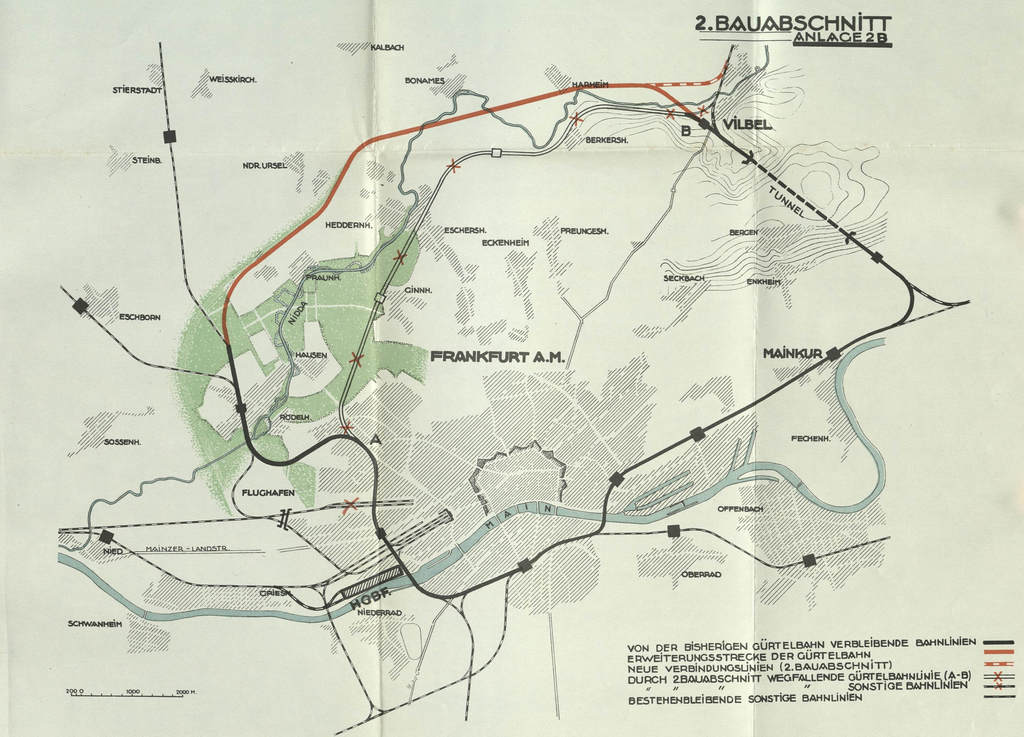

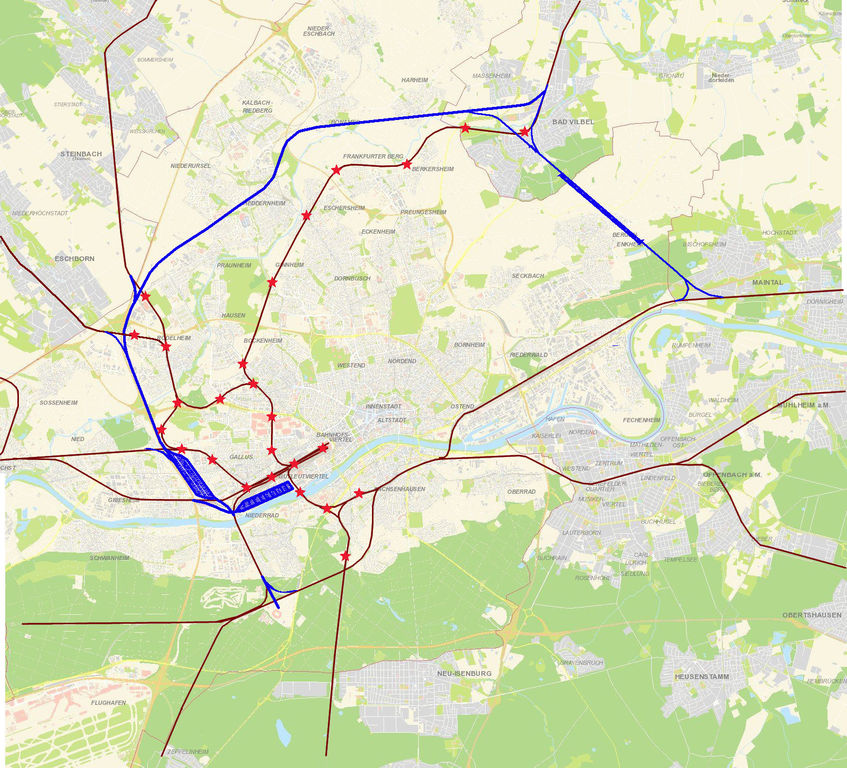

Die Denkschrift gipfelt schließlich in geradezu umwälzenden Vorschlägen für bauliche Veränderung im Eisenbahnnetz rund um Frankfurt: die Schaffung einer Gürtelbahn, eines Eisenbahnrings, die Verlegung der Main-Weser-Bahn, die Ersetzung des Hauptbahnhofs als Kopfbahnhof durch einen Durchgangsbahnhof an der Peripherie und die Verlegung des Güterbahnhofs an den Main. In drei Bauabschnitten sollten diese Vorstellungen durchgeführt werden.

1. Bauabschnitt

Zentrales Element der „Gürtelbahn“ war der sog. Schöllbergtunnel, der die Main-Weser-Bahn mit der Nordmainischen Bahnstrecke verbinden würde; Schöllberg ist eine heute nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung für den Bergrücken zwischen Bergen und Bad Vilbel. Östlich der Mainkur sollte die Strecke nach Nordwesten abzweigen und in gerader Linie östlich von Bergen und Enkheim bis nach Bad Vilbel führen, wo sie ungefähr am heutigen Bahnhof Bad Vilbel-Süd in die Main-Weser-Bahn einfädelt. Außerdem waren neue Stationen vorgesehen an der Galluswarte, Kleyerstraße, Ginnheim, Bad Vilbel-Süd, Hochstadt, Ratsweg und Louisa)

Quelle: ISG, Brückenbauamt, Sig. 38

Zugleich sollte der Hauptgüterbahnhof an den Main verlegt werden, etwa im Bereich des Gutleuthafens, um ein bimodales Güterzentrum zur Verknüpfung des Schiffs- und Bahngüterverkehrs zu schaffen. Der Fernstraßenverkehr spielte für die Autoren noch keine Rolle, obwohl es bereits erste Ideen für eine Kraftwagen-Schnellverkehrsstraße von Hamburg über Hannover, Kassel, Frankfurt und Karlsruhe nach Basel gab (Stichwort: HaFraBA).

(wird fortgesetzt)