< merkwürdig, sonst machst Du immer ein Fass auf wenn irgendetwas nicht wieder die historische Strassenflucht einnimmt. Ich erinnere nur an deinen Beitrag die Komische Oper betreffend. Das war ja fast der Untergang des Abendlandes in Deinen Augen. Aber gut zu sehen, dass auch Du lernfähig bist ... so wie ich selbst es bin. ![]()

-

-

-

Der historische Vorkriegszustand ist in Berlin häufig besser, aber eben nicht immer.

-

Ich würde mal so weit gehen dass die Beiträge an Architektur für die Friedrichstraße aus den letzten 50 Jahren in Ost wie West eher 3te Garnitur sind.

Das Lafayette gilt für mich eher als die rühmliche Ausnahme von der Regel.

Selbst die Ibabauten an der Straße kann man getrost als hässlich beschreiben.

Schwierig wird’s mit den Resten der Alten noch verbliebenen Bausubstanz verschiebt man die dann aufwendig wie das Esplanade? Auch der Bereich Bahnhof Friedrichstraße würde wie ein Nadelör wirken.

Wenn hier nun von Bestrebungen die Rede ist, diese Straße zu einer Flaniermeile umzuwidmen Gerate ich schon ins schmunzeln, da hier der Begriff Flanieren in seiner Eigenschaft von interessiertem betrachtenden Spazierengehen zur persönlichen Erbauung mir zu dieser Straße eher als reichlich hochfahrend erscheint.

Ansehnlich erscheint mir weder die räumliche Situation und Erschließung für die Spaziergänger noch ist die Strasse, von ein paar Ausnahmen mal Abgesehen, in ihrer architektonischen Fassung mit ihrem mehrheitlich belanglosen Investmentkisten und vermurksten Altbaubeständen irgendwie ansprechend.

Ob die Friedrichstraße als Shoppingmeile zukünftig bestehen kann ist für mich angesichts der sich andeutenden Entwicklungen für den Einzelhandel ebenso fraglich. Was bleibt abseits des Shoppings dann eigentlich üblich?

Mit den udl hat man zudem zumindest in seinen Anlagen eine Städtische Situation die hier wesentlich glaubhafter gewesen wäre in unmittelbarer Nachbarschaft.

Nur leider hat man hier versäumt gerade den westlichen Teil dieses Boulevards sowohl architektonisch als auch breitenwirksam attraktiver zu bespielen bis zum Pariser Platz latscht man da bestenfalls anstelle zu flanieren.

-

Auch wenn’s nur bedingt hier reingehoert - war im Tagesspiegel zu entnehmen dass die Wbm den Teil-Abriss des Ehemaligen Jugendzentrums Moabit in der Rathenauer Straße, anstrebt es geht wohl um den flachen Anbau.

Man ordnet das Gebäude dem Brutalismus zu und eine Initiative ist bestrebt Denkmalschutz zu erlangen.

Da ich das Gebäude nicht kenne oder Einschätzen kann wie es sich Stadträumlich ausnimmt finde ich erst mal keine Position hierzu.

Bin aber von den Akteuren und dieser Initiative erst mal nicht besonders eingenommen.

Dass der verursachende Architekt Plesser hier aufschreit und auf sein künstlerisches Konzept pocht ist erwartbar gewesen.

Die Initiatorin einer Unterschriftenaktion für die Erhaltung Keilbacher ist bezeichnenderweise ebenfalls Architektin und agiert hier im Namen des Vereines wem gehört Berlin.

Die Wbm möchte wohl bauen und das Gelände optimieren.

Ich geh mal davon aus dass das Interesse an der Erhaltung übersichtlich ist, man überschreibt das Projekt mit Jugendzentrum erhalten, dies ist jedoch nicht mehr aktiv und wirft der Wbm gleichzeitig Vernachlässigung und Leerstand vor außerdem führt man den Abriss als wenig umweltfreundliche Geste ins Feld-

-

Hier findet sich etwas mehr zum durchaus interessanten Ensemble: https://www.baunetz.de/meldung…ow_in_Moabit_7425663.html

-

Erinnert an London Südost oder Amsterdam Sloterdijk- eigentlich ganz interessant. Aber, wie hierzulande leider viel zu oft: ungepflegt und vernachlässigt.

-

Danke für den Verweis - das Ensemble sieht wirklich interessant und niederländisch aus , der einbezogene Klinker gefällt mir und das Gebäude scheint relativ gut eingebettet in viel Grün zu sein - was ich für diese Architektur immer als günstiger empfinde als wenn es sich ungeschlacht an einer bestehenden Häuserzeile auftürmte.

Da die WBM nun hier in den Bestand eingreifen möchte um den Bau zu optimieren und mehr Wohnungen zu erstellen wäre es im Idealfall für die Beteiligten doch denkbar und sinnvoll den Architekten des Bestandsbaues, bei einer nahenden Weiterentwicklung des Areales mit einzubeziehen um zu einem angemessenem und zufriedenstellendem Ergebnis zu kommen.

-

Dieser Gebäudekomplex gehört zum Brutalismus, der ja gegenwärtig wieder etwas mehr ins Bewusstsein rückt. Ich fände es extrem schade wenn dieses Ensemble für diese gesichtslosen WBM Bauten abgerissen würde. Für mich völlig unverständlich.

Schon erstaunlich, dass Landesgesellschaften genauso handeln wie angeblich böse Investoren. Erst eine Gebäude jahrelang verkommen lassen und vernachlässigen, um es dann leichter abreißen lassen zu können.

https://www.youtube.com/watch?v=FCRKldchV0c&ab_channel=Plattformnachwuchsarchitekt%2ainnen

-

Die Bauten an sich sind in der Tat ganz interessant und very 'instagramable'. Städtebaulich wirkt der Komplex auf die Rathenower allerdings ganz schön unangenehm. Brutalismus ist eben doch kein generelles Gütesiegel. Auch wenn sich diese Anlage mit ihrer dominaten Backsteinausfachung erfrischenderweise mal am New Brutalism in England orientiert.

Schlichtweg unangenehm erscheint mir allerdings das Gefüge von betoniertem Fußgängerplateau mit der offenen Minus-1-Ebene für Autos. Das strahlt - besonders für Kinder - leider wenig Aufenthaltsqualität aus.

-

Durch die Lage am Park eingebunden von dem ganzen Grün sehe ich da keine städtebauliche Problematik, - ich finde eher die umgebenden Bestandsbauten städtebaulich problematisch - ebenso wird durch die Parklandschaft dadurch der Architekturstil etwas abgemildert, anders als wenn man sowas auf 'nem asphaltierten Platz baut.

Der offene Minus 1 und das Fußgängerplateau ist integraler Bestandteil dieser Architektur und des Gebäudes und gehört dazu.

Die Kinder können im Park spielen.

-

Interessantes Gebäude. Das werde ich mir bei Gelegenheit anschauen. Die ineffiziente Flächennutzung durch die vorverlagerte Parkkante ist aber augenscheinlich. Dennoch scheint es erhaltenswert.

-

^ Was die vorgelagerte Schräge angeht, scheint mir Gabi Dolff-Bonekämpers aus dem oben verlinkten Youtube-Video schlagend, dass der Riegel am Fuße eines Trümmerbergs liegt und dies landschaftsgestalterisch & architektonisch aufnimmt.

Hier noch der Eintrag des Gebäudes auf der SOS-Brutalismus-Seite des Deutschen Architekturmuseums: https://sosbrutalism.org/cms/18861796

-

Für die, die es noch nicht kennen, eine kleine Epfehlung: Die Berlinische Galerie hat 3 Touren mit Soundschnipseln zusammengestellt, die an einigen Gebäuden vorbeikommt, die hier diskutiert werden.

-

Ich finde das Gebäude auch interessant, aber die Erhaltung steht und fällt für mich mit einem schlüssigen Nutzungskonzept. Das gilt für fast alle Gebäude der Nachkriegsmoderne, über die hier diskutiert wird.

So wie die Videos zeigen, scheint das Gebäude leer zu stehen. Anscheinend ist kein Jugendzentrum mehr dort untergebracht. Eine aufwendige, sprich teure, Sanierung wird bei diesem Bau sicherlich notwendig zu sein. Und dann? Eine handvoll Ateliers oder ähnliches? Es sind ja mehr oder weniger öffentliche Gelder, die in eine Sanierung fließen müssten. Und die sind auch nicht beliebig vorhanden.

Also bleibt als Alternative dazu zwangsläufig nur der Abriss und eine Bebauung mit zig oder sogar hunderten Wohnungen.

-

Für die, die es noch nicht kennen, eine kleine Epfehlung: Die Berlinische Galerie hat 3 Touren mit Soundschnipseln zusammengestellt, die an einigen Gebäuden vorbeikommt, die hier diskutiert werden.

Sehr empfehlenswert. Haben schon die IBA-Tour mitgemacht. Man erfährt viel, was man sich sonst mühsam aus mehreren Publikationen anlesen müsste.

-

-

Danke KaBa1 für den Link.

Die Diskussionsrunde war angenehm vielseitig aufgestellt - obwohl mir persönlich der joviale Gemütsmensch Bernau und die praktisch veranlagte geerdete WBM Vertreterin in der Runde noch am ehesten lagen.

Die Disskussion bot einen recht guten Überblick über werden, wirken und Weiterentwicklung des Nikolaiviertels - Interessanterweise fand gerade Frau Edmaier, Präsidentin der Architektenkammer Berlin ein eher segregatives Werturteil - nach dem sie die Normbauten mit vorgehängter Schmuckplatte höher und als legitimierter bewertete als die individuelleren und freieren Interpretationen und Rekonstruktionen.

Während Herr Bernau mit seinem „putzig“ ein spezifisches Urteil eigentlich geschickt umschiffte.

Der Elefant im Raum war für mich eher welche Rückschlüsse sich für die Bebauung des Molkenmarktquartiers aus der näheren Bewertung des Nikolaiviertels ergeben könnten.

Die überwiegende Mehrheit der dort wohnenden Bürger, empfinden für sich eine hohe Lebensqualität und Identifikation trotz starker Touristischer Frequentierung.

Anders als Frau Edmaier die in der Qualität der Textur und den Plattenfugen ein Essenz für die seinerzeit gelungene Zeitgnossenschaftliche Interpretation einer Altsstadtstruktur auszumachen suchte schätze ich die Qualitäten jedoch so ein, dass dies nicht unbedingt an den Normbauten liegt.

Vielmehr wurde für mich deutlich dass die Bewohner von der WBS70 genug hatten und in Ermangelung von Alternativen in dieses freiere Äquivalent der Platte ausgewichen sind.

Ein ebenso Uniform wirkendes Quartier dass sich in seiner Plattengiebelromantik erschöpft, hätte vermutlich weit weniger Zuspruch gefunden.

Ich denke vorrangig Ist der Charme des Quartiers dem Gemenge aus Rekonstruktionen, Freien Interpretationen und authentischen Altbauten zu verdanken, die diese Normfassaden bei der Quartiersanmutung stützen.

Es mag Geschmackssache sein aber einen Großteil der Plattenbaufassaden halte ich nach wie vor für austauschbar und damit entbehrlich.

Die Barockisierenden Ausleger an den plattenfassaden, die z.t. Plumpe, karikierende Ornamentik und der sichtlich seriell hergestellte Stereotyp des Giebelhauses dessen Elemente sich in einheitliche beliebig stapelbare Bausteine zerlegenlassen wirken absurd.

Der Fugencharakter der Plattenbauten verstärkt die unbeholfene Kulissenhafte Albernheit leider eher nachteilig und kippt für mich eher diese Bauten in den Kitsch - als die so von Frau Edmaier geschmähte kleinteilige Bebauung um die Nikolaikirche. Ich sehe hier den Wert der Platten eher historisch und er sollte sich in der schutzwürdigkeit auf die Aussagekräftigsten und interessantesten Bauten reduzieren.

Hier eine weitere gereihte Bautype mit dem Charme einer industriell gefertigten Kuckucksuhr, in historischer Erstarrung, komplett unter Schutz zu stellen ohne Aussicht auf vorteilhaftere Aufwertung und Modifikation halte ich persönlich für Unsinnig und für ungerechtfertigt.

-

^Ich glaube die Platten sind der geringste Anteil am Wohlbefinden von Touristen und Bewohnern. Es ist letztendlich die (schwache) Rekonstruktion. Wenn man diese "begradigen" würde, im Sinne von Rekonstruktion des Ur-Zustands, hätte vermutlich niemand etwas dagegen (außer das Baukollegium und sogenannte "Experten"..)

-

Die Weltpremiere meines neuen Dokumentarfilms über den Mäusebunker, "Battleship Berlin", findet diesen Samstag im Silent Green im Wedding statt. Der Film ist der krönende Abschluss eines Tages mit Vorträgen und Diskussionen über die Zukunft des Gebäudes. Der 40-minütige Film zeigt Interviews mit Johann König, Arno Brandlhuber, Dr. Christoph Rauhut, Katalin Gennburg, Manfred Kühne und natürlich Dr. Pries, Dekan der Charité, u.a.

Link zum Event (Karten kosten 5 EUR)

Link zum Trailer (Gratis ;-))

in der Tat ist der Trailer eine direkte Hommage an den Trailer für den genialen Stanley Kubrick's "A Clockwork Orange". die Kunst des Cinemas ist für manche wohl verloren gegangen...:-P

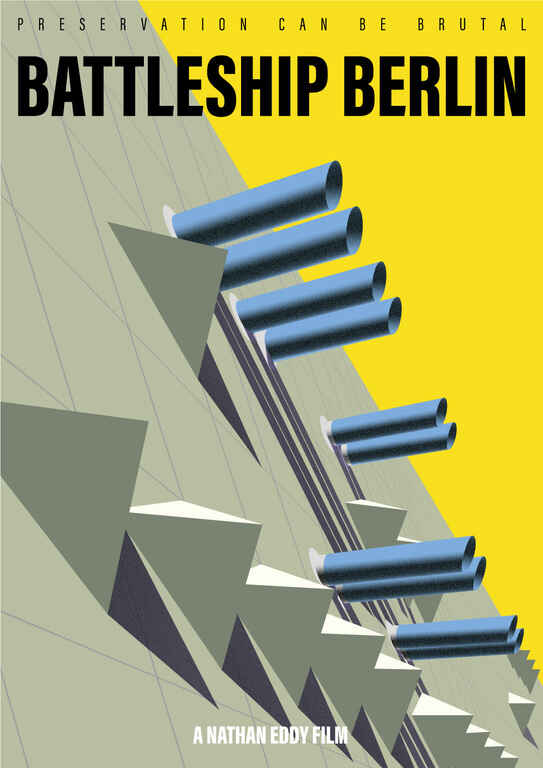

Dazu ein paar Plakate für Battleship Berlin:

Bzgl. Qualität des Videos bitte dort weiter diskutieren. Danke

Quelle: Dropdeaded209

-

Beim Ansehen des Trailers wäre ein Hinweis für Epileptiker sicher angebracht gewesen.

Bei dem Trailer wurden so ziemlich alle "Schnitt"- Fehler auf einmal gemacht, die man machen kann. Zuviele Bilder, zuviele Techniken, zuviele Perspektivwechsel, zuviel Heterogenes Bildmaterial, falsche Musik, zu schnelles Tempo. Und obendrauf auch noch Text, den Niemand wahrnehmen kann.

Egal. Ich bin für den Abriss von 95% aller sogenannten Nachkriegsarchitektur in Berlin. Der Mäusebunker kann bleiben, der ist in seiner Scheußlichkeit genial brutal. Bis vor 5 Jahren wusste ich noch nicht mal von seiner Existenz. Nun aber schon. Ich folge Johann König auf Insta und weiß, dass er sich mit einschaltet in die Debatte um den Erhalt.

Ich habe jedoch so meine Zweifel ob man dieses ehemals hochspezialisierte Labor noch rentabel Umarbeiten kann. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich dort ein Millionengrab auftut.

Hat schon mal Jemand herausgefunden ob in dem Teil Asbest verbaut wurde?

Hat nicht jeder Raum eine eigene Belüftung ?

Ist der Bunker nicht dadurch eine gigantische Energiefressmaschine ?

Auch der Standort für ein Kreativen Zentrum, in Steglitz, scheint mir nicht ideal. Die Szene wohnt doch eher woanders.